Заветные мысли о России

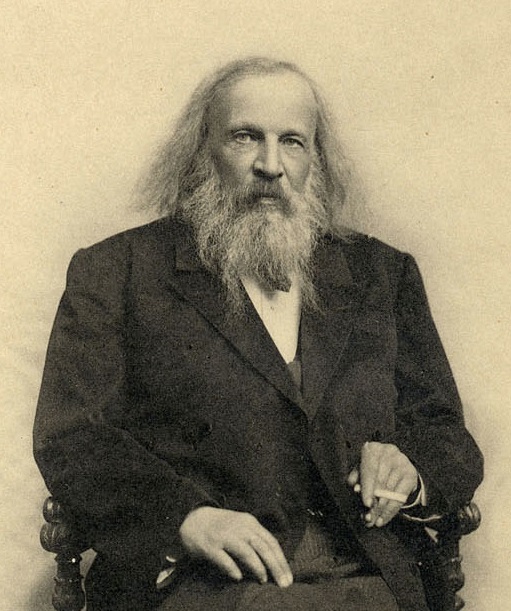

Дмитрий Иванович Менделеев – гениальный русский учёный, первооткрыватель периодической системы химических элементов – основных законов естествознания, учёный-энциклопедист, педагог и общественный деятель. Он был не только выдающимся химиком, но и крупнейшим философом и социологом своего времени. Свои философские мировоззренческие позиции в познании исторического процесса он обозначал термином «исторический реализм».

Д. И. Менделеев исследовал важнейшие вопросы миропорядка, существования стран и народов, их взаимосвязи, равенства и взаимного сотрудничества. Центральное место в его исследованиях занимала история России, её судьба на рубеже столетий. Он считал это своим долгом как учёного и гражданина. Понимая особую историческую роль России между Востоком и Западом, Менделеев писал: «Страна-то наша особая, стоящая между молотом Европы и наковальней Азии, долженствующая, так или иначе, их помирить».

Его работы «Заветные мысли», «Проблемы экономического развития России», «К познанию России» посвящены анализу мировых исторических и экономических процессов, месту в них России. На основе обширного статистического материала, собранного им и проверенного, он дал глубокое исследование пореформенного развития России в эпоху императора Александра III и его сына Николая II.

Общественно-политические взгляды учёного были настолько широки, что в них можно найти как глубокий консерватизм с симпатией к монархии и царизму, так и серьёзные либеральные воззрения. Зять Дмитрия Ивановича, поэт А. А. Блок, писал своей жене, Л. Д. Менделеевой: «Он давно всё знает, что бывает на свете. Во всё проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности... У него нет никаких “убеждений” (консерватизм, “либерализм” и т. п.). У него есть всё». Сам Д. И. Менделеев писал: «Лично я боюсь больше всего преобладания между членами Государственной Думы теоретиков, будут ли они из либералов или из консерваторов...»

Менделеев много занимался философией, уделяя главное внимание вопросам методологии науки и роли философии в научном познании. Он рассматривал философию как необходимую общетеоретическую часть любой теоретической науки – не как науку наук, а как научное обобщение, включающее реальные знания, факты, добытые другими науками, гипотезы и доктрины.

Дмитрий Иванович разрабатывал общую теорию познания, занимался проблемами соотношения естествознания и философии, соотношения теории и практики, обобщений и опыта, субстанциональностью единства мира. Его взгляды и выводы формировались им на основе целостного научного представления, базирующегося на междисциплинарном знании.

Менделеев отвергал субъективные методы в социологии, ницшеанство, мальтузианство, либеральное просветительство, анархистские, а в ряде случаев и социалистические концепции. «Во всём своём положении, - писал он, - я стараюсь оставаться реалистом, каким был до сих пор... Я стараюсь во всю мою жизнь служить долу реализма с возможною простотою и, быть может, не бесследно».

Менделеев в своих методологических изысканиях исходил из троичности, полагаясь на своего рода системные целостные триады: материя, энергия, дух; семья, Родина, человечество.

Большую роль в историческом развитии человечества Д. И. Менделеев отводил историческим интересам. «В целом жизнь народа, писал он, складывается из совокупности индивидуальных, личных и общественных интересов и начинается также снизу, с интересов массы, а цементом всегда служит обладание территориею и государственная организация»... «Интересы двигают жизнью народов. На основе индивидуальных и общественных интересов строится вся система общежития любой социальной общности».

Важную роль в историческом процессе Д. И. Менделеев отводил государству и собственности. «Мы живём в эпоху господства государственных начал повсюду на земле, - писал он, - и они составляют не только плод исторического движения всего человечества, но и залог всех его дальнейших успехов в победе над природою, над животными инстинктами самих людей, потому что в государстве заложено функционирующее начало общественности и общего блага, ведущего к совершенствованию общежития, а через него и к усовершенствованию жизни отдельных лиц». «Право собственности, - писал учёный, - составляет одну из основ всего общественного устройства, назначенного для обеспечения как личностей, так и их взаимностей...» «Собственность для людей служила стимулом множества передовых личных действий; в земле же и языке складывается до грубости явно и необходимость определений собственности отдельных народов и стран».

Анализируя отдельные этапы развития человечества, Д. И. Менделеев подчёркивал необходимость учёта тесной взаимосвязи между исторической деятельностью людей и развитием производительных сил, промышленности процесс, в котором человечество изменяет своё отношение к природе.

Открытие Менделеевым периодического закона и периодической системы химических элементов означало революционный скачок в представлениях человека о мире.

Теоретические знания учёного в области экономики и социологии нашли своё применение в практической сфере экономики. При императоре Александре III Д. И. Менделеев имел заметное влияние в верхах. Он принимал прямое участие в работе правительственных комитетов по налоговой и таможенной политике, неоднократно представлял свои записки и рекомендации царским министрам, был высоко оценён С. Ю. Витте. Предложения Д. И. Менделеева в области таможенной политики были приняты и проведены в жизнь, способствуя, том самым, экономическому и промышленному подъёму, который имел место в годы царствования Александра III.

Крупные промышленники и государственные чиновники не раз обращались к Д. И. Менделееву за советом. Охотно откликаясь на эти обращения, твёрдо следуя своим принципам, он никогда не искал выгоды от подобных обращений. В конце жизни он писал: «Мой голос в своё время слышали в сферах как административных, так и предпринимательских. Последним я лично помогал не только советом, но и на практике, хотя всегда отказывался от принятия участия в их выгодах, так как знал, что у нас это повело бы к ослаблению возможного влияния... и мои мысли ограничивались узкими рамками какого-либо определённого предприятия, хотя бы Кокорева или Губкина, Рагозина или Нобеля, куда меня в своё время старались привлечь».

Менделеев был активным участником регулярно проводившихся при активной поддержке императорской власти научных съездов естествоиспытателей и врачей, участниками которых были Семёнов-Тян-Шанский, Бекетов, Склифосовский. Ученых, среди которых был и Менделеев, неоднократно принимал Александр III в Аничковом дворце.

При императоре Александре III Менделеев был награждён орденом Святого Александра Невского, орденом Святого Владимира I степени, орденом Почётного легиона и многими другими наградами. В 1892 году Менделеев был избран членом Лондонского Королевского Общества, Национальной академии Деи Личеи, а в 1903 году – Национальной Академии наук США. Он был почётным профессором многих университетов. Лондонское Королевское Общество в знак признания его работ по периодическому закону в 1882 году наградило Менделеева золотой медалью Г. Дэви, вместе с Ю. Мейером, а в 1905 году – медалью Г. Копли.

О своей службе Отечеству Менделеев писал: «В научной известности, составляющей гордость не одну мою личную, но и общерусскую, так как все главнейшие научные академии, начиная с Лондонской, Римской, Парижской, Берлинской, Бостонской, избрали меня своим сочленом, как и многие учёные общества России, Западной Европы и Америки». Ещё при жизни он получил свыше 130 дипломов и почётных званий от русских и зарубежных академий и других научных учреждений.

Когда в 1880 году произошёл инцидент с неизбранием Д. И. Менделеева в академики, С. Ю. Витте писал президенту академии К. К. Романову о Менделееве как о человеке, представляющем тип удивительного русского учёного: «Будь он француз, немец, англичанин – он уже давно был бы членом высшего учёного национального учреждения. Его имя известно всему миру... Но я знаю, что всегда наступит момент, когда высшие чувства, высшие промыслы отодвигают низкие и воздаётся дань справедливости каждому по его заслугам. Но наступит ли уже этот момент для старика Дмитрия Ивановича Менделеева?» Из дневника К. К. Романова: «В Заседании физико-математического отделения академик Овсянников прочёл Записку об учёных трудах профессора Александра Онуфриевича Ковалевского, удалось-таки провести Ковалевского, это победа. Одним русским будет больше, а там при счастии проведу и Менделеева». Прогрессивные взгляды Менделеева, его ярко выраженный патриотизм, широта его интересов – всё это повлияло на результаты выборов.

Инцидент, связанный с неизбранием Менделеева в академики, всколыхнул весь научный мир. Император Александр III всегда интересовался делами Академии, в частности, составом избираемых в Академию учёных. Он недвусмысленно давал понять своему брату, президенту академии великому князю К. К. Романову, что необходимо как можно скорее покончить с засильем иностранцев.

В 1893 году Витте назначил Менделеева управляющим Главной палаты мер и весов Министерства финансов, учреждённой по инициативе учёного. А все старания президента Академии наук ни к чему не привели. Великий учёный так и скончался в 1907 году в звании члена-корреспондента АН.

Д. И. Менделеев трижды выдвигался и на соискание Нобелевской премии, однако русофобские круги на Западе всячески культивировали в научных кругах Европы неприязненное отношение к великому русскому учёному-патриоту. Кандидатура Менделеева трижды была отклонена. Не последнюю роль в этом деле сыграл и сам Нобель, для которого позиция Менделеева в отношении бакинской нефти, в прибылях от эксплуатации которой он был прямо заинтересован, была неприемлема.

Менделеев жил в эпоху, когда в России шла ожесточённая полемика между сторонниками различных путей развития России: западниками и славянофилами, монархистами и социалистами, патриотами и космополитами. Тема патриотизма стала одной из центральных, ключевых тем философских обобщений учёного. Понятие патриотизма и понятие национализма он рассматривал как тождественные. Он писал: «Национализм во мне столь естественный, что никогда никаким интернационализмом его из меня не вытравить».

Отвечая сторонникам либерального направления, приверженцам антипатриотических настроений, Менделеев заявлял: «Любовь к Отечеству, или патриотизм, как вероятно, небезызвестно читателям, некоторые из современных учений крайних индивидуалистов уже стараются представить в худом виде, говоря, что её пора заменить совокупностью общей любви ко всему человечеству с участием в делах узкого кружка лиц, образующих общину (коммуну), город или вообще физически обособленную группу. Такое, очевидно, недомысленное учение приписывает патриотизму многие худые явления общественности и похваляется тем, что к этому клонится уже всеобщее сознание, а в будущем перейдёт будто бы всё человечество.

Лживость такого учения становится, на мой взгляд, ясною не столько со стороны одних важных исторических услуг скопления народов в крупные государственные единицы, вызывающие само происхождение патриотизма, сколько со стороны того, что ни в каком будущем нельзя представить слияние материков и стран, уничтожение различий по расам, языку, верованиям, правлениям и убеждениям, а различия всякого рода составляют главнейшую причину соревнования и прогресса, не упоминая уже о том, что внутреннее чувство ясно говорит, что любовь к Отечеству составляет одно из возвышеннейших отличий общежитного состояния людей от их первоначального дикого или полуживотного состояния».

Д. И. Менделеев считал русский народ государствообразующим, называя его «реальным народом». Он придавал громадное значение его сбережению и умножению его численности. Он писал: «Наш русский народ, занимая географическую середину старого материка, представляет лучший пример народа реального, народа с реальными представлениями. Это проявляется в отношениях нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, в его способности поглощать их в себе, а более всего в том, что вся наша история представляет пример сочетания понятий азиатских с европейскими»... «Русский человек, заняв холодные, однообразные лесные и степные равнины, поневоле должен быть, прежде всего, реалистом, - ведь иначе не проживёшь в этих палестинах».

Дмитрий Иванович писал о русском народе как о народе мирном: «... русский народ, взятый в целом, принадлежит к числу мирнейших... Вся наша история это показывает; три четверти наших войн были защитными от половцев, татар, от тевтонских рыцарей, поляков и шведов да турок, от набегов черкесских, киргизских и хивинских да от посягательств западных европейцев, и если мы после этих войн часто расширялись, то лишь для того, чтобы сберегать себя от дальнейших покушений на наши земли... Лишь маленькая часть русских войн, вроде Суворовской Италии и венгерской, приходится на долю преследования целей внешней политики, а затем остальная часть русских войн велась за освобождение славянских наших братьев».

«...Тот путь, которым Россия расширилась до громадной современной величины, особенно в Азии, определился больше всего тем, что без войн делали казаки, присоединяя к Русской державе земли маленьких народов, затем охотно сливавшихся с Россией, так как через это слияние их выгоды были, очевидно, большими, чем для покоряющей России».

Давая характеристику главным чертам русского народа, Дмитрий Иванович писал: «... В чём другом, только не в самообожании можно упрекнуть русских людей, умеющих уживаться и даже сливаться со всякими другими. Это нас сильно отличает не только от китайцев, достоинствам которых должно отдать многое, но и от англичан, гордящихся – не без правильных оснований - своим первенством во всём передовом мировом значении, не говоря уже о евреях, считающих себя единственным народом Божьим и за эту гордыню лишённых всех благ независимого государственного преуспеяния...

Законную степень народной гордости, составляющую принадлежность любви к Отечеству, должно глубоко отличать от кичливого самообожания: одно есть добродетель, а другое – порок... У нас, русских, при всех других наших недостатках этот (порок самообожания. – Ю. К.) развит очень слабо. С турком и ламаистом, как и с немцем и англичанином, мы готовы дружить и делиться, и отыскивать у них особые достоинства, если только они того захотят и готовы протянуть к нам руку так же охотно, как протянули французы, долго с нами враждовавшие. Такова уж наша покладистая природа, не терпящая похвальбы самообожания и рвущаяся обнять весь мир...»

Дмитрий Иванович приветствовал политику Александра III, начавшего после Берлинского конгресса (запретившего России держать флот на Чёрном море) строительство российского флота и перевооружение армии и сказавшего тогда знаменитые слова, дошедшие до наших дней: «У России есть два верных союзника – её армия и флот. Мы никого не тесним и требую, чтобы и Россию никто не теснил».

В своих трудах Д. И. Менделеев дал высокую оценку преобразованиям, проведённым императором в области экономики и финансов. «Люди, прожившие царствование императора Александра III, ясно сознавали, что тогда наступила известная степень сдержанной сосредоточенности и собирания сил, - писал Дмитрий Иванович. - Миротворец Александр III, провидевший суть русских и мировых судеб более и далее многих своих современников, решил, что надо всеми способами покровительствовать развитию всех видов промышленности в своей стране, и как можно скорее, с двух сторон, повелел строить Великую Сибирскую железную дорогу, чтобы связать Россию с... берегами Тихого океана...»

Опираясь на огромные, собранные самим учёным статистические материалы, Менделеев произвёл глубокий анализ социально-экономического развития России в пореформенный период. В царствовании Александра III Менделеев видел, прежде всего, традиционный русский путь развития страны. Учёный был сторонником сохранения исторического пути развития России.

Менделееву было чуждо скептическое отношение к истории, в том числе к прошлому России. «Чтобы предстоящий путь был по возможности эволюционным и прогрессивным, - писал учёный, - прежде всего, он не должен отрицать прошлого, потому что ветхие пути привели к современности, а из неё выскочить нельзя, как нельзя идти обратно и неразумно представить всё дело случайностями».

Преемственность в истории Менделеев считал объективным процессом. «Прошлое необходимо учитывать - как предпосылки настоящего, дальнейшего прогресса общества». «Всегда признаётся, - писал он, - что прошлая жизнь народа или его история влияет неизбежно, хотя бы многие того и не желали. Но полнота понимания получается лишь тогда, когда признаётся, сверх того, влияние судеб потомства и когда современность понимается как переход между прошлым и будущим».

«...Создание нового строится на основе старого. Преемственность может сохраняться только при эволюционном развитии общества. В связи с этим важно не только сохранить материально-технические основы общества, но его цивилизационные особенности, его культурно-исторический тип».

По мнению Д. И. Менделеева, «...все виды и формы прогресса как государственных улучшений (равно как и ухудшений) не только мыслимы, но и осуществлялись как при монархических, так и при республиканских складах». «Выбор между ними определяется всей народной историей не по случайным её обстоятельствам, и по всей совокупности условий народа и страны... Единение и объективный характер не зависит от форм общественного устройства»...

Обосновывая важность и необходимость постепенных, эволюционных шагов в развитии России, Менделеев писал: «...со своей стороны, я понимаю совершенную необходимость в гражданской жизни как мер решительно-резких, так и осторожно-постепенных, или, иначе, как революционных, так и эволюционных действий как со стороны власти, так и со стороны общей массы, эволюционным влияниям придаю гораздо большее значение, чем революционным...»

Давая общую оценку положения России в мире в период царствования императора Александра III, благодаря которой России удалось избежать финансово-экономических, демографических и политических потрясений, Д. И. Менделеев писал: «... современное положение (России. – Ю. К.) во всём мире не в меньшей мере определяется несомненным ростом её промышленности, устройством ее финансов, золотым обращением, союзом с Францией и явно миролюбивыми тенденциями, составляющими несомненные плоды прошлого и текущего царствования, слившихся в этих отношениях в одно целое».

Национальную идею Менделеев не сводил к какому-то одному знанию, одной цели, а говорил о целом комплексе экономических, демографических, социальных, духовно-патриотических, оборонных, образовательных, культурных задач, которые необходимо было решать в интересах русского народа и других народов России.

Критикуя космополитов, Менделеев писал: «Все мнящие о себе как о спасителях нашей Родины, желающие перекроить её на западный лад, очень ошибаются, насильно надевая на нашего мужика западный кафтан, наши политические и экономические верхогляды не могут никак понять, что он на него не лезет или что наш мужик в нём беспомощно болтается». Учёный неоднократно подчёркивал, что «подражательство» и «идолопоклонство занятым идеям» обуславливают «отсутствие способности уловить действительные и простые нужды страны и народа и действовать в их интересах».

Вместе с тем он активно выступал за историческое движение России. Подчёркивая роль императора Александра III в развитии промышленного дола, Менделеев писал: «... надо было громко, со всею русскою силою сказать: пора развиться русской промышленности как залогу экономической независимости и зрелости и как сродству к достижению возможного народного благосостояния, просвещения и всяких видов прогресса; пора направить русские силы на покорение обильной природы страны, вывести её из эпохи земледельческой в более сложную - промышленную, совершенно неизбежную по строю развития всего образованного мира...»

Ожесточённая борьба с либералами-западниками, выступавшими за внедрение иностранного капитала и политического влияния в важные сферы жизни пореформенной России, могущие привести к экономической зависимости России от западных стран, коснулась и промышленной сферы.

Огромный толчок развитию промышленности в России дал принятый в 1891 году по указанию и с одобрения императора Александра III новый таможенный тариф. В его основу лёг разработанный Д. И. Менделеевым институционно-хозяйственный труд «Толковый тариф или последования о развитии промышленности России в связи с её общим таможенным тарифом», в котором учёный предложил установить пошлины на экспортные и импортные товары с учётом их влияния на развитие промышленных сил России. Менделеев указывал на необходимость хозяйственной самостоятельности России, строительства железных дорог, улучшения речного судоходства и освоения Северного морского пути, обосновывая невыгодность экспорта сырья, необходимость развития перерабатывающей промышленности.

Учёный неоднократно посещал бакинские нефтепромыслы, донецкие месторождения каменного угля, Урал, ездил в Европу и США на промышленные выставки. Он был членом правительственных комитетов по налоговой и таможенной политике.

Экономическая и финансовая политика Александра III опиралась, в частности, и на расчёты и рекомендации Д. И. Менделеева, который выступал за строгое ограничение иностранного капитала. Он считал, что иностранному капиталу нельзя давать какие-либо права, кроме процентов с прибыли.

Покровительственный характер политики Александра III особенно ярко проявился весной 1887 года, когда он запретил строительство экспортного нефтепровода Баку-Батуми, проект которого был выдвинут иностранными концессионерами и поддерживался некоторыми высшими сановниками России. В результате бакинская нефть пошла не за границу, а по Каспию и Волге в центрально-промышленные районы России.

По мере капиталистического развития страны нарастало непосредственное государственное вмешательство в экономическую жизнь, сторонником которого был император Александр III. Развитие промышленности, по словам Менделеева, должно было создавать условия «развития общественности, числа жителей, наук и потребностей».

«Внимание наше к ним (сибирским, дальневосточным проблемам. – Ю. К.), - писал Д. И. Менделеев в «Заветных мыслях», - обратилось только после того, как Миротворец Александр III, провидевший суть русских и мировых судеб более или далее многих своих современников, решил, что надо всеми способами покровительствовать развитию всех видов промышленности в своей стране, и как можно скорее, с двух сторон, повелел строить Великую Сибирскую железную дорогу, чтобы связать Россию с теми берегами Тихого океана, где нет ни полярных льдов, ни стесняющих проливов в чужих руках... Только неразумное резонёрство спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело, теперь же, когда путь выполнен, когда мы крепко сели на тёплом и открытом море и все взоры устремлены на него, всем стало ясно, что дело здесь идёт о чём-то очень существенном, что тут выполняется наяву давняя сказка».

В 1892 году Александр III назначил С. Ю. Витте сначала министром путей сообщения, а затем – министром финансов. Из воспоминаний С. Ю. Витте: «Когда я сделался министром путей сообщения, в феврале 1892 года во время одного из моих первых докладов императору Александр III высказал мне своё желание, свою мечту, чтобы была выстроена железная дорога из европейской России до Владивостока. Мысль эта глубоко засела у императора Александра III, и ещё до моего назначения министром он постоянно толковал о сооружении этой дороги».

Витте, как и Менделеев, подчёркивал, что эта идея не встречала особенного сочувствия в высших государственных сферах. 6 ноября 1892 года С. Ю. Витте представил императору Александру III доклад «О способах сооружения Великого Сибирского железнодорожного пути». В нём, в частности, говорилось: «Принимая протяжение Сибирской железной дороги от Челябинска до Владивостока круглым числом в 7.100 верст и полагая, что эта дорога приблизит к европейской России только прорезываемую её полосу не свыше стоверстного расстояния от линии пути в обе стороны, то и в таком случае, благодаря железной дороге, в новых условиях существования становится территория в 1.420.000 квадратных верст, превосходящая Германию и Австрию, и Венгрию, вместе взятых, с добавлением Голландии, Бельгии и Дании... Этот путь соединит через Россию с Европой 400 миллионов китайцев и 35 миллионов японцев... Сооружение Сибирской железной дороги поставит её в ряд мировых событий, которыми начинаются новые эпохи в истории народов и которые нередко вызывают коренной переворот установившихся экономических отношений между государствами».

После создания 21 ноября 1892 года Комитета Сибирской Железной дороги дело пошло в гору. В 90-е годы XIX века сдавалось более 2,5 тысячи километров пути в год. В конце XIX века длина железнодорожной сети составляла уже 53,2 тысячи километров. Из общего протяжения вновь выстроенных железнодорожных линий в 25.060 верст за счёт казны было выстроено 10.910 верст, а за счёт частного капитала – 14 510. За счёт казенных вливаний строились железные дороги – Великий Сибирский путь и линии стратегического направления.

Развитие промышленности, освоение Сибири, строительство Великой Сибирской магистрали дали возможность приступить к осуществлению важнейшей исторической задачи – освоению Сибири – и поставить в практическую плоскость вопрос о переселении на сибирские просторы русского населения. За 1885-1904 годы общее число переселенцев в Сибири из европейской части России в период царствования Александра III и Николая II составило около 2 миллионов человек.

Одним из важных факторов оценки итогов царствования императора Александра III Менделеев считал рост в годы его царствования народонаселения России. По мнению учёного, рост народонаселения был детерминирующим фактором, определяющим историческое развитие страны. По данным переписи 1897 года, прирост населения России в 1897 году составлял 15 человек в год в расчёте на 1000 жителей.

«Самые жизненные вопросы времени, например, о развитии благосостояния народного, влияния покровительства на рост этого благосостояния, о распределении его и т. п., остаются у нас или без ответов, или на них отвечают по отрывочным данным, и по предубеждённости, внушаемой преданиями, предрассудками и общими литературными, эпизодическими, качественными суждениями, в которых такие живописцы, как Ж.-Ж. Руссо и граф Л. Н. Толстой, конечно, берут верх. Не пифагоровские отвлечённые числа, а именованные, реальные нужны для правильного понимания действительности и предстоящего».

Менделеев досконально, глубоко изучал динамику и структуру народонаселения, статистику доходов и расходов городского и сельского населения России и других стран. Им был опубликован целый ряд работ по агрохимии. Учёный обосновывал возможность и необходимость повышения плодородия земли за счет известкования кислых почв, применения минеральных и органических удобрений.

Капитализм, особенно американского типа, Менделеев считал далеко не лучшим. «Мне, - писал он, - нечего доказывать, по очевидности, что фабрично-заводская промышленность, а вместе с нею горная и перевозочная страдают нередко от капитализма, жадного для больших заработков... скажу прямо, что есть три способа бороться с этим злом и все они более или менее имеют уже приложение в практике. Эти три способа назовём: складочным капиталом, государственно-монопольными предприятиями и артельно-кооперативными».

В своих работах Д. И. Менделеев давал рекомендации потомкам и делал прогнозы на будущее. Будучи оптимистом, он рисовал картины прекрасного будущего, которое, по его мнению, ожидало Россию. «Движение прогресса, - писал Д. И. Менделеев, - требует, по моему крайнему разумению, прежде всего, признания принципиального равенства народов, без которого немыслимо приближение к индивидуальному состоянию личных “свободы, равенства и братства“».

Многие из заветов Менделеева остаются чрезвычайно актуальными для нашей современной жизни. Выступая на Менделеевском съезде, посвящённом 140-летию со дня рождения Д. И. Менделеева, вице-президент АН СССР академик Ю. А. Овчинников сказал: «Имя Д. И. Менделеева бессмертно. Личность его легендарна, а подвиг научный благодарное человечество не забудет никогда. Жизнь великого человека всегда достойна подражания... И пусть будет для нас примером, пусть вдохновляет нас во всех делах на благо Родины и народа, во имя прогресса и мира на земле величественная фигура гениального учёного, творца главного закона современной химии, славного сына и гражданина Земли русской, нашего соотечественника Дмитрия Ивановича Менделеева».

Юлия КУДРИНА

«Наш современник», № 9, 2019