Ю.В. Иванов. Пруто-Днестровское междуречье как одна из прародин славян и Древней Руси

На заседании наблюдательного совета движения «Россия – страна возможностей» Президент Владимир Путин усомнился в норманнской теории образования Древнерусского государства. Есть мнение, что в роду у Рюрика были славяне, и Рюрик не случайно оказался в Новгороде, сказал Президент. Он отметил: если кто-то призвал Рюрика, то, значит, прогосударственные структуры уже существовали на этих территориях (РИА Новости 20.04.2022). В этом контексте интересно предлагаемое Вашему вниманию исследование Ю.В. Иванова.

***

Пруто-Днестровское междуречье (или Карпато-Днестровская чаша), согласно многочисленным археологическим, этно-лингвистическим и генетическим исследованиям, была одной из древнейших прародин славян. С конца V в. внимание ранних средневековых авторов было сосредоточено на славянах, которые начиная с середины VI в. уже играли решающую роль в судьбах балканских провинций Восточной Римской империи, и мы имеем первые письменные сообщения, чётко их характеризующие. К концу VI – началу VII в., прорвав систему византийских укреплений вдоль Дуная, славяне начали расселяться на просторах Балканского полуострова. Днестр был известен античным историкам ещё со времён Геродота. О реке знали и географы VI-VII вв. В географическом словаре Стефана Византийского указывается: «Тира – город и река у Евксинского Понта» [1]. Из авторов VI-VII вв. об этой реке пишет лишь Иордан, и хотя в «Гетике» Днестр упоминается трижды, Иордан в одном месте пишет о Тире и Данастре, как о двух разных реках [2].

Большое значение имеют сведения о расселении славян в VI-VII вв. н. э. По данным Прокопия, ранние славяне – анты – занимали обширные территории лесостепи между нижним Дунаем и Доном [3]. Это известие дополняется сообщением Иордана, что река Днестр в какой-то части своего течения служила границей между двумя крупнейшими союзами славянских племён – антами и склавинами.

Таким образом, работы древних авторов говорят, что Пруто-Днестровское междуречье в VI-VII вв. было уже прочно заселено славянами. Сведения эти тем более ценны, что византийские учёные ни разу не упоминают о каком-нибудь другом оседлом земледельческом населении данной территории, кроме славян. Всё это позволяет с полной уверенностью связать археологические памятники VI-VII вв., оставленные на территории Молдавии, со славянским этносом.

В VIII-IX вв. древние авторы ничего не сообщают о населении Поднестровья, несмотря на его многочисленность. И это не удивительно, так как эта территория была в глубоком тылу славянского мира и не привлекала к себе их внимания. Однако, славянское население по-прежнему продолжало обитать здесь, о чём свидетельствует недатированная часть «Повести временных лет», согласно которой на этих землях обитали племена тиверцев и уличей.

О славянах, обитавших на территории Молдавии в X-XII вв., в известных науке письменных источниках, очень мало сведений. Об уличах и тиверцах, живших на территории междуречья, упоминает анонимный баварский географ второй половины IX в.: «…Многочисленный народ уличей имел 318 городов, а свирепейший народ - тиверцы – 148 городов» [4]. Об уличах упоминает и византийский император X в. Константин Багрянородный, однако сведения кратки, отрывочны и содержат очень мало информации об этом населении.

Наиболее ценные из имеющихся данных содержатся в древнерусских летописях. В них говорится о месте обитания славянских племён тиверцев и уличей. В начале XII в. Монах Киево-Печерской Лавры, летописец и историк Нестор, указывал на расселение различных славянских племён в Восточной Европе, писал в вводной части своего труда «Повесть временных лет»: «…Уличи и тиверьци седяху бо по Днестру, приседяху к Дунаеви. Бе множество их, седяху бо по Днестру оли до моря, и суть их гради до сего дня…» [5]. О месте обитания уличей содержатся сведения и в начальном летописном своде 1093 г. Автор Хроники пишет (под 940 г.): «Игорь же седяше къняжа Кыеве, миръ имея къ вьсем странам, а съ уличи съ древляне имеше рать. И бе у него воевода именемъ Свенельд, и примуче уличе и възложи на ня дань, и въдасть Свенельду. И не въдашеться един градъ, именем Пересечен; и седе около его три лета, и едьва възя. И беша седящ уличи по Днепру вънизъ, и по семь перейдоша межю Бъг и Днестр и седоша тамо» [6].

Из этих отрывков явствует, что племена тиверцев и уличей обитали в X в. вдоль Днестра. При этом на востоке поселения уличей доходили до Буга, а на юго-западе эти племена или племенные союзы соседили с Дунаем или Чёрным морем.

В других статьях древнерусских летописей отражаются взаимоотоношения между древнерусским государством, с одной стороны, и уличами и теверцами – с другой. В «Повести временных лет» (под 885 г.), говорится следующее: «И бе обладая Олег поляны, и деревляны, и северяны, и радимичи, а с уличи и тиверци имяше рать» [7]. Из этого отрывка вытекает, что в процессе создания Древнерусского государства Киевский князь Олег подчинил много племён или племенных союзов, а уличей, обитавших около Киева на Днепре, и тиверцев, живших, видимо, на Днестре, покорить не смог и вёл с ними войну.

В другой записи того же источника (под 907 г.) отмечается: «Иде Олег на грекы, Игоря оставив Киеве, поя же множество варяг, и словен, и чудь, и словене, и кривичи, и мерю, и деревляны, и радимичи, и поляны, и северо, и вятичи, и хорваты, и дулебы, и тиверци…» [8]. Из сопоставления этого отрывка с предыдущим вытекает, что в походе Олега выступали покорённые Киевом союзы племён, а также в качестве союзников князя варяги, кривичи, мери, хорваты и тиверцы. Интересно, что уличи, будучи, видимо, в оппозиции к Киеву или даже в состоянии войны, в 885 г., то есть за 12 лет до похода, не участвовали в этой кампании. В отличие от тиверцев уличи не приняли участие и в походе, предпринятом Игорем в Византийскую империю в 944 г. [9]. Это вполне понятно, если учесть, что только в 940 году, то есть за четыре года до похода, Игорь одержал победу над уличами и длительной осадой взял их главный город Пересечен. Население, не пожелавшее покориться Киевскому князю, переселилось на территорию между Бугом и Днестром. Так что об их участии в походе не могло быть и речи.

После указанных событий X в. тиверцы и уличи выпали из поля зрения летописцев. Культура и быт, занятия, торговые связи, а также обычаи и обряды, отражающие мировоззрения славян этого региона в X-XI вв., известны только по археологическим источникам.

Период с XII по XIV век составляет наиболее тёмные страницы истории Молдавии. Об этом времени сохранилось меньше всего документов. Однако в том, что славянское население на этой территории по-прежнему проживало, нет никаких сомнений, о чём однозначно говорят археологические находки [10]. О многочисленности этого населения можно судить по сообщению Галицко- Волынской летописи под 1224 г., повествующей о сборах русского войска, идущего на битву, произошедшую 31 мая 1223 года на реке Калке: «Выгонцы галицкие прошли по Днестру и вышли в море – у них была тысяча лодок, – вошли в Днепр, поднялись до порогов и стали у реки Хортицы на броде у Быстрицы. С ними были Юрий Домамирич и Держикрай Владиславич» [11]. Существует более позднее сообщение в одном из писем римскому папе католического епископа, поселившегося в этих землях, писавшего, что его владения со всех сторон окружены русинами, волохами, куманами и бродниками [12].

Несомненен огромный вклад славянского населения края – русинов – в создание средневекового Молдавского государства (1359 год), которое часто именовалось в средневековых летописях – Русовлахией, в отличие от Валашского княжества, именовавшегося Угровлахией. Воеводы начального периода молдавской истории Богдан I Основатель (1359-1365), Лацко (1365-1374) были русинами по происхождению [13]. Вероятно, русином был и первый легендарный воевода Драгош, глава зависимого от Венгрии территориального образования, потомков которого изгнал из Молдавской Земли Богдан I Основатель.

Образование Молдавского православного княжества произошло в период усиления агрессии западноевропейских католических государств против Западной и Галицкой Руси и позволило местному населению сохранить свои древние традиции и верования. Русины присутствовали в составе правящих кругов княжества на протяжении всей истории. Церковнославянский и древнерусский языки до конца XVII века являлись официальными языками богослужения Молдавской православной церкви и государственной канцелярии. В XIV в. русины составляли как минимум 40% населения (по другим источникам – намного больше) Молдавского княжества и оказали огромное влияние на основы молдавской государственности, материальную и духовную культуру молдаван.

Многие города Карпато-Днестровских земель конца XIV – начала XV в., вошедшие в состав Молдавского княжества, перечислены в Воскресенской и Новгородской летописях как русские города. Среди них – Белгород, Сочава, Серет, Баня, Ясский торг, Романов торг, Хотин и др. [14]. В средние века в Молдавском княжестве русины проживали компактно, населяя в основном его северные и северо-восточные земли. Значительная часть из них так и не была ассимилирована. Молдавское княжество с самого своего основания было волошско-русинским государством, первой удачной попыткой образования государственности у русинов, после раздела Галицкой Руси [15].

Надо сказать, что история восточнославянского населения Молдавского княжества, просуществовавшего 500 лет (1359-1859), загадочная сама по себе, вдвойне таинственна потому, что она специально никогда не изучалась. Правда, во второй половине XIX и в начале XX в. этнографы описывали культуру потомков этого населения, но в 20-е гг. в силу политических причин прекратилась и эта работа. Некоторые исследователи продолжали разрабатывать в той или иной форме славянские сюжеты в контексте истории Молдавии, но специальное изучение этой темы до начала третьего тысячелетия оставалось табуированным. Это касается как советского периода молдавской историографии, так и постсоветского, наступившего на рубеже 90-х гг. XX в., когда в программах учебных заведений республики история Молдавии была заменена антинаучным курсом «история румын» [16].

Новым этапом в изучении славянской истории Молдавии стало официальное открытие русинской тематики в начале XXI в. прогрессивными историками и общественными деятелями, которое позволило и по-новому взглянуть на некоторые загадки и неясности в истории древних славян этого региона. Одной из таких загадок является этноним «толковины». В уже упомянутом ранее сообщении «Повести временных лет» о походе Киевского князя Олега на Византию в 907 г., есть очень интересная приписка. Называя тиверцев в качестве союзников князя, летописец даёт им особую дополнительную характеристику: «…тиверци, яже суть толковины…» [17]. Второе упоминание этого этнонима мы находим в «Слове о полку Игореве», в «мутном сне» Киевского князя Святослава, с мало что проясняющей отрицательной приставкой «поганых» [18]. Загадочный этноним длительное время вызывал споры в научной среде, ибо ни одно из предложенных прочтений, выдвинутых даже патриархами исторической науки, как Д.С. Лихачёв [19] и Б.А. Рыбаков, не приносило достаточно удовлетворительных ответов.

У предков современных русинов Молдавии, как и у остальных славян, огромную роль в их быте и жизнедеятельности играло народное вече, которое называлось «толокой». Решения веча-толоки опирались ещё и на авторитет самых опытных и уважаемых членов общины – «толковинов», которые растолковывали собранию нормы и правила общего жития. Однако они не только выступали с убедительным словом на самой толоке, но и вне её совмещали в себе функции родовых старейшин и вождей, жрецов и врачевателей, судей и законодателей, наставников и учителей, хранителей племенных традиций и древних преданий и ещё ряд других [20].

Если на остальной территории Древней Руси народное вече, пройдя достаточно сложный и противоречивый путь, в конце концов было ликвидировано княжеской властью как политическая сила и элемент государственности, то в Пруто-Днестровском регионе оно существовало ещё очень длительное время. Родовое славянское право, описанное первым вице-президентом ПАНИ А. Антоновым в монографии «Расскажи о себе, Русь» как «копное» [21], в толковинской среде продолжало развиваться и действовать. Это стало возможным и потому, что на данной территории были слабы институты княжеской и церковных властей.

Большую ценность для изучения истории, культурных и природных традиций Древней Руси и всего славянства представляют толковинские тексты, дошедшие до нашего времени и регулярно публикуемые автором данной статьи. Как и в копиях, так и в первоначальных документах содержится уникальная информация по истории не только славян Карпато-Днестровского региона, но и других частей Славянского мира, в частности – Балканского полуострова, Киевского, Полоцкого, Черниговского и других княжеств, славян Западной Европы и Балтийского побережья.

Толковинский мифологический свод, как это ни удивительно, позволяет расшифровать с более первичным изложением первоначальных функций и связей некоторые туманные, наиболее архаичные, места ведического мифологического пантеона, который насчитывает, как минимум, 3,5 тысячи лет [22]. Часть текстов, написана древним слоговым славянским письмом, весьма близко напоминающим, до сих пор не расшифрованное, письмо Тэртерийских табличек, найденных в Трансильвании в 1961 году. Современные пробы на радиоуглеродный анализ относят все три найденные глиняные таблички к 5500 году до н. э. Практически все знаки на третьей таблице, принимаемые всеми исследователями за протописьмо, имеются в наличии в толковинском старом слоговом письме. Это позволяет приступить к более детальной расшифровке Тэртерийских письмен, однако, как полагает автор, такая глубокая работа – дело новых исследований и научных публикаций.

Приведённые выше данные, вполне согласуются с концепцией Анатолия Алексеевича Клёсова – автора «ДНК – генеалогии», утверждающего, что общий предок славян и всех индоевропейских народов, жил на территории Восточного Прикарпатья примерно 5500 лет назад, а их более ранний предок появился на территории Балкан 8-9 тысяч лет назад. Конечно, нужны дополнительные исследования, но уже очевидны близкие выводы различных научных дисциплин.

Сохранившиеся тексты в некоторых местах наполнены богатым иллюстративным материалом, который насыщен как бытовыми сценами, так и мифологическими и религиозными образами своего времени.

Пример:

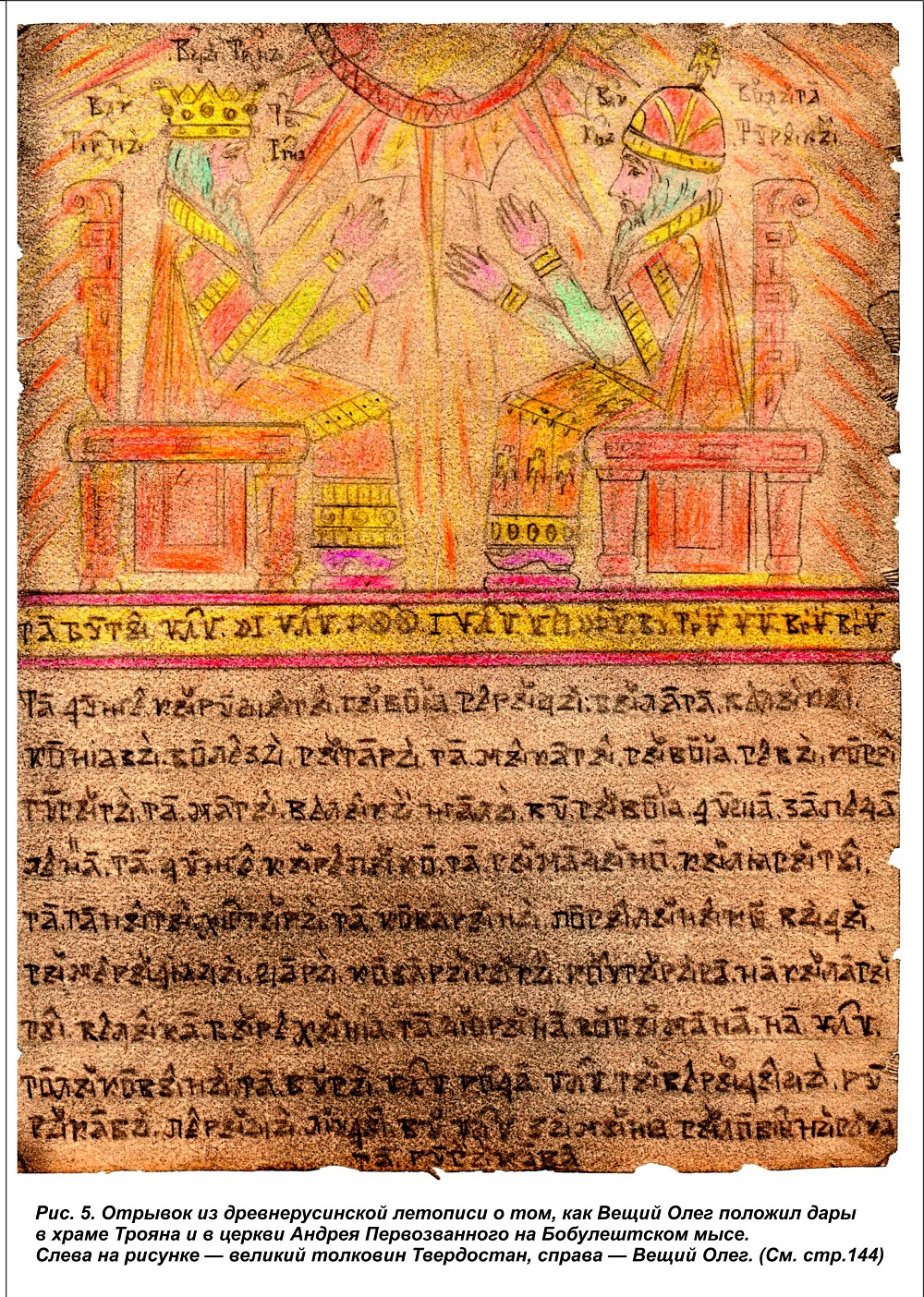

Рис. Лицевая часть листа из толковинской летописи XVIII в. «Длинное писание за давние времена и старых людей», с изображением сидящего с короной на голове великого толковина Твердостана и киевского князя Вещего Олега.

В нем повествуется о прибытии с мирной миссией в 902 году от Р. Х. в Старые Сторчаны, в тексте – на Трояново копыто (нынешнее село Бобулешты Флорештского района Республики Молдова), киевского князя Вещего Олега (845-912), вместе с многочисленной свитой и дружиной. Князь желал заключить мир с толковинами и покончить с войной с тиверцами, которая не принесла ему успеха и стоила многих потерь. Он нуждался в надёжных и могущественных союзниках на юго-западном направлении для дальнейшего броска на Византийскую империю (См.: Ю. В. Иванов. «Копыто Трояна» в истории Древней Молдавии и Руси. Научно-популярный журнал «Общее дело» №10 2018. – Кишинев. С. 139-148).

Вот что говорится в тексте, расположенном в нижней половине листа:

«И прибыл на Трояново копыто на Великой Ревуте, к великому толковину Твердостану, великий князь ладожский, волоховский и киевский – Старый Олег Рурикович Руянский, с большими красивыми дарами и сокрушённым сердцем, и виноватыми очами, и с потрясёнными душой и разумом, да с великими князьями русскими и державными, и с крепкими боярами родовитыми, да с могучими витязями, да с богатырями славными, да с воинами храбрыми и бывалыми старыми, на множестве длинных и широких судов и в небольших лодочках.»

Цветная раскраска фигур, деталей одежды и окружающего интерьера позволяет составить определённое представление, несмотря на большой временной разрыв, о реалиях того времени. Несомненно, что дальнейшее изучение толковинских текстов и рукописей, позволит приоткрыть занавесу над многими тайнами Древней Руси.

***

Литература и примечания:

1. Скрежинская Е. Ч. Комментарий к Иордану. – В кн.: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960. С. 200.

2. Там же, С. 71.

3. Прокопий из Кессарии. Война с готами. М., 1950, С. 384.

4. Древняя культура Молдавии. Сборник Академии Наук Молдавской ССР. Кишинев, 1974, С.109.

5. Повесть временных лет, т. 1. М.-Л., 1950, С. 14.

6. Древняя культура Молдавии. С. 110.

7. Там же, С. 100.

8. Там же, С. 100.

9. Повесть временных лет, т. 1, С. 33.

10. Древняя культура Молдавии, С. 128-150.

11. За Землю Русскую. Век XIII. Сборник. – М., 1983. С. 401.

12. Н. Кетрару, И. Рафалович. Сокровища пыркалаба Гангура. – Кишинев, 1973. С. 80.

13. Сергей Суляк. Русины: этапы истории. Международный исторический журнал «Русин», 2005, № 1(1), - Кишинев, С. 54.

14. Там же, С. 54.

15. Там же, С. 54.

16. Петр Шорников. Русские люди Молдавского княжества. Международный исторический журнал «Русин», 2005, № 1(1), - Кишинев, С. 9.

17. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы.11 – начало 12 века. Сборник. – М., 1978, С.44.

18. В. И. Стелецкий. Слово о полку Игореве. – М., 1965, С. 50.

19. Д.С. Лихачёв считал, что толковины – «те степняки, которые под именем «своих поганых» (торки, берендеи, ковуи и т. д.) садились в пределах русских княжеств, служа русским – и союзниками против «диких» половцев, и переводчиками». См.: Д.С. Лихачёв. «Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк, изд. АН СССР, - М., 1950, С. 425.

20. Юрий Иванов. Этническое самосознание русинов Севера Молдавии. Международный исторический журнал «Русин», 2007, №4(10), - Кишинев, С. 88 – 92.

21. Андрей Антонов. Расскажи о себе, Русь. – Санкт-Петербург, 2014. С. 146-162.

22. Юрий Иванов. Некоторые мифологические и религиозные представления русинов Молдавии о родном языке. Международный исторический журнал «Русин», №2(8), - Кишинев, С. 124-137.

23. Иванов Ю. В. Древнерусский бог Троян и его чудесная история в толковинских текстах русинов Молдавии. Путивльський краезнавчий збирник. Вип. 6. – Суми, 2010. С. 74-106.

Юрий Васильевич ИВАНОВ, член-корреспондент ПАНИ, Союза писателей Молдовы им. А. С. Пушкина