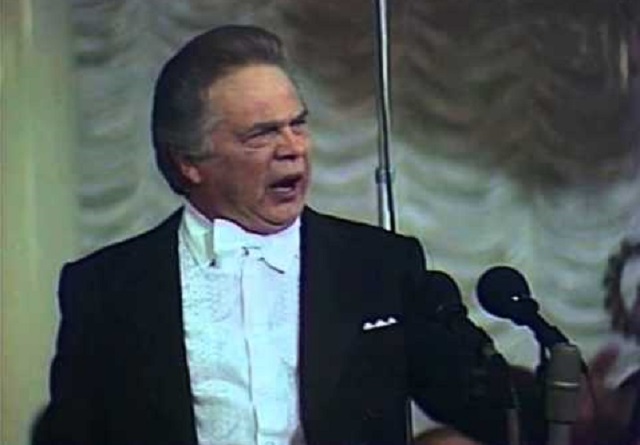

Вспоминая Артура Эйзена. К 95-летию со дня рождения великого певца

Среди выдающихся столпов советской оперной сцены и прежде всего блестящей, неповторимой плеяды солистов Государственного дважды ордена Ленина академического Большого театра Союза ССР рубежа 50–80-х годов прошлого столетия, – уникальным, исключительно гармоничным сочетанием вокальных и актерских данных, когда одно не приносилось в жертву другому, обладал, что и было заметно всем, кому посчастливилось лицезреть его в сценических костюмах и гриме, никто иной, как Артур Артурович Эйзен.

Оперный исполнитель широчайшего дарования, буквально ошеломлявший не лишь своим голосом, но и феноменальным артистизмом, чудодейственным вживанием в роли, необыкновенной выразительностью интонаций и жестов, эмоциональностью и приподнятостью игры, подвижностью, позволявших ему даже и не играть, а заново проживать жизнь своих героев, такую разную, наполненную непростыми житейскими коллизиями, не поддающимися зачастую однозначному пониманию и толкованию.

Но в том-то и заключаются вся прелесть, сила и мощь подлинного искусства, что оно должно радовать и волновать, бередя потаенные душевные струны, нацеливая при этом человека на вдумчивое восприятие увиденного им и услышанного. И для народного артиста СССР и РСФСР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Артура Эйзена, чей 95-летний юбилей приходится на 8 июня текущего года, эта непреложная истина являлась не просто хорошо знакомым определением, а и своего рода постоянным профессиональным напутствием, как, впрочем, и негласным пожеланием слушателей и зрителей, которое он искренне старался в своей творческой деятельности добросовестно, с максимальной самоотдачей реализовывать.

Артистичность и вокальные данные для оперного исполнителя имеют первостепенное значение. Но все же, как бы не относилась публика к игре того или иного актера оперы, в оперный театр она приходит прежде всего для того, чтобы слушать выбранное ею сценическое произведение. И потому, разумеется, именно голос артиста становится для слушателя тем эстетическим наслаждением, если он того заслуживает, ради которого он и посещает зрительный зал, запоминая, как правило, не столько игру артиста, а прежде всего его голос, который, потом, благодарный слушатель запросто сможет отличить от любого другого, когда-либо им слышанного.

Неповторимый бас Артура Эйзена, бывшего форменным мастером вокальной палитры, слушатель отмечал сразу, без лишнего промедления, причем, как в исполнявшихся им многочисленных оперных партиях, так и во время его выступлений в концертных залах. А их в его артистической карьере было также предостаточно. И следует отметить, что голос солиста Большого театра, а с ним Артур Артурович связал свою судьбу в 1956 году, действительно отличался широчайшим диапазоном, мягкостью звучания, красочностью, ритмичностью, позволявших ему запросто, без ощутимых надломов в тембровой окраске, брать как «профундовые», самые низкие басовые звуки, так и легко подавать чисто баритоновые «верхи».

«Я считаю – говорил Эйзен, – что главная роль в опере, безусловно, должна принадлежать человеческому голосу. Люди, приходя на оперный спектакль, должны иметь возможность по-настоящему насладиться голосом во всем его красочном и тембровом многообразии».

Красочностью же и богатейшей тембровой многоликостью голоса самого Артура Эйзена, одного из самых прославленных русских советских басов, долгие годы царившего как на сцене Большого театра, так и блиставшего на многих прославленных сценах мира, слушателям, неизменно становившихся преданными поклонниками, – посчастливилось слушать на протяжении более чем четырех десятилетий, бывших в жизни певца самыми интересными и продуктивными, собственно, и дающими нам сегодня основание говорить о нем, как о великом вокалисте и педагоге, оставившим яркий след в отечественном искусстве.

А принимали выступления Эйзена в действительности на ура. «Характерный русский бас», «превосходный поющий актер», – так отзывались о нем в английской и американской прессе. «Его необыкновенные ноты crescendo напоминали по звучанию поезд, выезжающий из тоннеля, а его фальцет заставлял меломанов толкать друг друга в бока и качаться от удовольствия. Что бы он ни исполнял, он вкладывал в это самого себя», – писала о Эйзене одна из лондонских газет.

Кстати, ополчившийся на сегодняшнюю Россию Лондон в свое время Эйзену от души рукоплескал, не уставая восхищаться талантом советского исполнителя. «В нижних и средних регистрах его голос может быть столь же богатым – писал один из английских критиков, откликаясь на выступления артиста в Лондоне, – как звучание органа. Mezzo voce певца поражает уверенностью техники почти невероятной. Его нюансировка заставляет вспомнить о магии струнного инструмента».

Неудивительно и то, что после выступления Эйзена в всемирно известной парижской Grand Opera, где зрители много раз вызывали его «на бис», местные газеты напишут и о «рождении второго Шаляпина».

Японская же пресса, – а в стране восходящего солнца, официально ставшей нам недружественной, Эйзен выступал многократно, – называла Артура Артуровича «басом итальянского типа, с отличной постановкой голоса». А вот во время выступлений певца в Софии, проходивших с огромным успехом, одна из болгарских газет (а Болгария тогда, как помнят читатели старшего поколения, так и вообще воспринималась советским обществом чуть ли не одна из союзных республик) точно подметила: «Он – ярко выраженный бас кантанто… Особенно выразительны его верхние ноты – спокойные, точные, блестящие».

Сумел Эйзен покорить и привередливого слушателя прославленного миланского театра La Scala. Его вокально-сценическая гибкость была удостоена там наивысшей оценки. При сем итальянцы особенно выделяли первоклассное искусство речитатива, которым Эйзен владел превосходно, вживаясь в каждый эпизод роли, уделяя должное внимание каждой реплике своего героя, что, вообще-то, для нас и не удивительно, так как именно русские оперные партии признаются самыми трудными во всем мировом оперном искусстве. Слушая же Эйзена, иностранцы этих трудностей не ощущали. Как не замечали они и других нестыковок, появляющихся словно черт из табакерки, поскольку у Артура Артуровича, артиста чрезвычайно собранного, предельно сосредоточенного на безупречном пении и игре, их практически и не было, хотя на сцене он чувствовал себя свободно, раскрепощенно, легко…

В этой связи, что называется, на злобу дня, следует отметить и тот факт, что в те годы «холодной войны» с Западом, на самом этом пресловутом Западе к культуре, как таковой, относились более уважительно. И будь сегодня жив Артур Артурович (а не стало его в конце февраля 2008 года), он мог бы обстоятельно рассказать как о своих успешных зарубежных гастролях, так и в целом о триумфе советского искусства, воспринимавшегося во всем цивилизованном мире подлинным духовно-нравственным достоянием, призванным служить всему человечеству.

Но западный мир кардинально изменился, доходит уже до того, что начинают запрещать Достоевского, Чайковского и других русских гениев, чье величайшее творчество давным-давно перешагнуло границы России, устремившись ко всему человечеству. Которое, хочется верить, все же не скатится в пропасть безнравственной антикультуры, ставшей, увы, решительно и напористо теснить мировую культуру, в которой нашей стране и ее выдающимся творцам заслуженно принадлежит одно из самых значимых и почетных мест.

Эйзен на протяжении всей своей жизни был страстным пропагандистом и защитником русской культуры и, разумеется, ее оперного искусства, ставшего в советское время достоянием самых широких слоев тогдашнего общества и бывшего для Артура Артуровича не просто любимой профессией, а призванием, жить без которого мастер не мог... Будучи с 1986 года профессором Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, преобразованного затем в Российскую академию музыки, Эйзен много времени и сил отдавал подготовке будущих вокалистов, делясь с ними своими обширными знаниями самого предмета изучения и тонкостями его воплощения на сцене, искренне желая видеть в них – молодых, представляющих новые поколения, – способных и талантливых продолжателей того дела, которому он сам беззаветно служил, считая его главным делом своей жизни.

Собственно, преподавание в академии было для Эйзена, как, опять-таки и для многих его коллег – прославленных и заслуженных оперных и камерных советских исполнителей, логичным продолжением сценической деятельности, однажды, в силу объективных причин, прервавшейся. Да и разве мог он расстаться с каждодневным приобщением к любимому делу, если выбрал его в молодые годы осознанно, отказавшись от судьбы драматического актера?

Актерская стезя, театр манили сына латышского революционера с детства. Увлеченно участвовал он и в школьной самодеятельности, а после окончания школы будущий артист поступит в один из лучших театральных вузов страны – училище имени Б. Щукина, где будет зачислен на курс известного актера и театрального режиссера, в будущем народного артиста СССР И. Толчанова. Одновременно с ним тогда там учились и такие выдающиеся актеры, удостоенные впоследствии званий народного артиста СССР и Героя Социалистического Труда, как Ю. Борисова и М. Ульянов. А вокал в училище Эйзену преподавала известная певица Н. Попова-Нарутович.

Занятия с ней и любовь к оперному театру в конечном итоге и повлияют на жизненный выбор Эйзена, решившего стать певцом и перешедшего учиться на вокальное отделение музыкально-педагогического училища имени Гнесиных…

Затем будет у него учеба в стенах Московской консерватории у известного в прошлом солиста Большого театра Б. Политковского, параллельно совмещавшаяся с началом сольной карьеры в Краснознаменном имени А.В. Александрова ансамбле песни и пляски Советской Армии, с которым Эйзен начнет активно гастролировать на родине и за рубежом, ну, и, первый серьезный, внушительный успех, когда Эйзен, будучи еще студентом консерватории, удостоится первой премии и золотой медали (ее он разделит с болгарским басом Н. Гяуровым, получившим позже мировое признание) на V Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходившем летом 1955 года в Варшаве...

После столь феноменального успеха для Эйзена откроются двери и в Большой театр Союза ССР, всемирную славу которого и ему будет суждено не одно десятилетие множить и поддерживать.

На сцене Большого театра, ставшего для него родным, талант Эйзена раскроется во всей его красоте, полноте и неординарности. Созданные им партии Дона Базилио в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини; Мефистофеля и Вагнера в «Фаусте» Ш. Гуно; Цунига в «Кармен» Ж. Бизе; Дона Бартоло в «Свадьбе Фигаро» В.А. Моцарта; Филиппа II в «Доне Карлосе» Дж. Верди; Судьи в «Вертере» Ж. Масне; Вотана в «Золоте Рейна» Р. Вагнера; Дона Иниго Гомеца в «Испанском часе» М. Равеля; Старшего работника в «Ее падчерице» Л. Яначека; Главного богача в «Снежной королеве» М.Р. Раухвергера; Ивана Хованского в «Хованщине», Бориса Годунова и Варлаама в «Борисе Годунове» М. Мусоргского; князя Галицкого в «Князе Игоре» А. Бородин;, Ивана Грозного в «Псковитянке», Собакина в «Царской невесте», царя Салтана в «Сказке о царе Салтане», царя Додона в «Золотом петушке», Чуба в «Ночи перед Рождеством» и Сальери в «Моцарте и Сальери» Н. Римского-Корсакова; Фарлафа в «Руслане и Людмиле» М. Глинки; Мельника в «Русалке» и Лепорелло в «Каменном госте» А. Даргомыжского; короля Рене в «Иоланте» и Кочубея в «Мазепе» П. Чайковского; Ланчотто Малатеста в «Франческе да Римини» С. Рахманинова; Пестеля и Старого солдата в «Декабристах» Ю. Шапорина; князя Болконского и графа Ростова в «Войне и мире», Генерала в «Игроке», а также Комиссара в «Повести о настоящем человеке» и Ткаченко в «Семене Котко» С. Прокофьева; Баптиста в «Укрощении строптивой» В. Шебалина; Ленина в «Октябре» В. Мурадели; Фабричного в «Матери» Т. Хренникова; Тариэла в «Похищении Луны» О. Тактакишвили; Федота в «Не только любви» Р. Щедрина; Васкова в «А зори здесь тихие» К. Молчанова, – стали знаковыми не только для Большого театра, но и для всего русского советского оперного искусства.

Причем особо следует отметить исполнение Эйзеном партий советских композиторов. Эта работа была для него непростой, но интересной и захватывающей. Так, именно ему принадлежит заслуга создания первого на советской сцене образа Ленина в опере Мурадели «Октябрь». Фактически, Эйзен являлся единственным среди советских оперных вокалистов, исполнявшим эту трудную и ответственную роль.

«Каждый, кто участвовал в операх современных композиторов, – говорил Эйзен, – кто создавал образы не отделенных от нас веками героев, а людей известных и близких, роли, еще до него никем не созданные, оглядываясь на свой путь в искусстве, именно эти работы считает для себя самыми значительными и дорогими».

Мастерство Эйзена было многогранным, ярким, феерическим, способным завораживать и очаровывать слушателя. Бесподобный голос и самобытный артистизм помогали ему создавать на сцене незабываемые образы, бывшие в его исполнении нетривиальными, порою эксцентричными, но обязательно энергичными, полными жизненных сил и зажигательности.

Долгие годы Эйзен занимался и концертной деятельностью. Исполняемые им оперные арии, романсы и произведения советских композиторов на многочисленных концертах пользовались в свое время большой популярностью. К счастью, записи певца сохранились. Без проблем можно посмотреть и его сольные концерты в сети интернет. И надо признать, что они нисколько не растеряли своей привлекательности и актуальности. Да и неужто классические произведения подвластны вызовам времени? Конечно же, нет! Как не подвластны ему и великие мастера, давно ушедшие в вечность, а тем не менее, все также продолжающие жить в искусстве…

«Жизнь сценического произведения такова, – однажды подметил Артур Артурович, – что то, что делается сегодня, сейчас, не так впечатляет, кажется не таким значительным и важным; но проходят годы, и в памяти людей выкристаллизовываются постановки, образы, созданные артистами. Все выглядит более весомо, зримо».

Верно, с годами мы начинаем более отчетливо понимать, как сами художественные произведения, так и творцов их создававших, а вместе с ними и представлявших их людям артистов. И понимание это подсказывает нам то, что мы вправе гордиться нашей отечественной культурой и искусством, но к сему, и обязаны всегда помнить о тех, кто олицетворял их на практике. Помнить всех поименно, ведь они, как и Артур Эйзен, заслужили не только добрую память, а и того, чтобы мы не ленились, а вновь и вновь обращались к их творчеству, то бишь и к ним, всегда несущим свою вневременную вахту, дабы вовремя с нами повстречаться, делая нас, таким образом, добрее, справедливей, человечнее…

Руслан СЕМЯШКИН, г. Симферополь