Влюбился в пчёл и изобрёл для них дом

В популярных списках русских изобретений обычно всё перепутано. Половина забыта, а другая приписана иностранцам по непонятным причинам. Очевидно, что Россия никогда не была технологической сверхдержавой, но здесь были впервые созданы сухое молоко, семиструнная гитара, ледокол, парашют и еще более 40 интересных вещей.

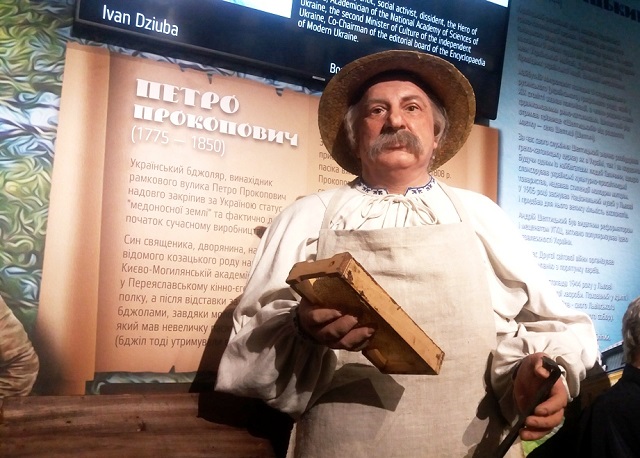

«Советская Россия» сегодня рассказывает о сыне священника Петре Прокоповиче, который к 1814 году владел самой большой пасекой в мире и стал новатором в этом непростом деле.

***

Рамочный улей – это великое изобретение. Вы скажете: «Да неужели? А автомобиль? А компьютер? А телефон, в конце концов?» Разумеется. Но вы покупаете в магазине свежий мед, добавляете его в чай, намазываете на булку или просто едите прямо из банки благодаря конкретному человеку – Петру Ивановичу Прокоповичу.

Впрочем, нельзя сказать, что это только лишь его заслуга. Улей, как радио и самолет, – плод одновременного и совместного труда целого ряда выдающихся инженеров и пчеловодов. Собственные конструкции разборных рамочных ульев в разное время создали также поляк Ян Дзержон и американец Лоренц Лорен Лангстрот. Но это было позже.

Пчеловодство появилось еще в каменном веке. Изначально оно было диким, то есть первобытные люди просто собирали мед в естественных местах обитания пчел. Затем стало бортевым, когда для роя в стволе дерева выдалбливалось специальное дупло – борть. В дупла устанавливались так называемые снозы – кресты, позволяющие разместить и укрепить соты. Мед стекал в нижнюю часть дупла, где проделывалось дополнительное отверстие – должея – для удобного сбора продукта. Этот способ был распространен вплоть до Средневековья, когда появились первые пасеки. У борти есть явные недостатки: в каждом дереве дупло не выдолбишь, в целом лесу найдется дай бог несколько подходящих стволов, да к тому же они могли значительно отстоять друг от друга.

Первые пасеки делались колодными. Пчел содержали в глиняных или деревянных колодах – неразборных ульях. Первые такие ульи выросли из бортей: участки стволов с дуплами просто выпиливали и собирали в одном месте. Независимо от материала и конструкции неразборные ульи имели один главный недостаток: изнутри они полностью застраивались сотами, и для изъятия меда нужно было уничтожить улей, разрубив его. При этом пчелиная семья погибала, и в новую колоду приходилось заманивать другой рой.

В XIX веке, когда экономика стала играть более значительную роль, нежели в Средние века, перед пчеловодами встала сложная задача: разработать многоразовые ульи, то есть такие, которые не нужно разрушать для извлечения меда, а потом заново строить и заселять каждый сезон. Эту задачу первым в мире решил наш соотечественник.

Идея Прокоповича состояла в том, что деревянный улей-ящик делился на два отсека. Отсек для расплода оставался свободным, и пчелы строили там свои соты как обычно. А вот отсек медосбора представлял собой систему рамок. Любую из них можно было, как выдвижной ящик из стола, извлечь, чтобы собрать с нее мед, воск и другие полезные продукты, а затем вставить обратно. Остальная часть улья не страдала, и пчёлы заново отстраивали на зачищенной рамке медовые соты.

Эту систему Прокопович разработал в 1814 году. И лишь много лет спустя, в 1838-м, поляк Ян Дзержон придумал улей, позволяющий разместить рамки в обоих отсеках, что давало возможность контролировать пчелиный расплод. Сложно сказать, был ли Дзержон знаком с ульями системы Прокоповича. Скорее всего, был. В середине XIX века значительная часть российских пчеловодов уже использовали рамочные ульи, в то время как их коллеги в остальном мире по-прежнему пользовались колодами. Дзержон жил в Силезии, которая на тот момент была частью Пруссии, но имела тесные связи с польскими землями, входившими в состав Российской империи. С очень высокой вероятностью можно предположить, что он понял, каким образом можно усовершенствовать улей Прокоповича, во время одной из поездок по «русской Польше». (Если кто-то забыл, я напомню, что с 1795 по 1918 год Польши на карте не существовало, ее земли разобрали окружающие государства.)

Поскольку Дзержон был всемирно известным ученым, не только пчеловодом-практиком, но и биологом, его работы публиковались на многих языках и читались ведущими пчеловодами мира.

Но вернемся к Прокоповичу. Петр Иванович родился 10 июля 1775 года в достаточно обеспеченной семье священника в селе Митченки Конотопского уезда (ныне это Украина). Учился в Киевской духовной академии, служил в егерском полку, но ввиду слабого здоровья был вынужден покинуть армию. В 1798 году он вернулся в родное село и какое-то время работал на пасеке, которую содержал его брат. Петр влюбился в пчел и понял, что должен посвятить им свою жизнь.

Надо сказать, он был очень неплохим бизнесменом. На армейские сбережения он купил десятину земли в селе Пальчики неподалеку от Митченок, построил дом, начал разводить пчел. В 1801 году пожар уничтожил его хозяйство, но Прокопович не сдался, отстроил всё заново и к концу 1800-х уже имел огромную пасеку с 300 пчелиными семьями.

Изобретение рамочного улья (точнее, как говорил сам изобретатель, втулочного) подстегнуло медовое производство: в 1814 году Прокопович имел 6000 пчелиных семей, а к 1830-му – более 10 000, то есть владел самой большой пасекой в мире! В первую очередь это объяснялось тем, что он минимизировал расходы на ульи и не убивал семьи при извлечении меда, то есть дело у него шло значительно быстрее и продуктивнее, чем у коллег.

С 1820-х годов много времени Прокопович отдавал научной работе. В 1827 году появились его публикации о пчеловодстве, а в 1828-м он основал первую в России и мире пчеловодную школу, превратив разведение пчел из семейного дела в доступную для всех профессию. Школа работала дольше полувека и подготовила в общей сложности более 600 специалистов. Обучение там длилось два года, и поначалу основную массу учеников составляли крепостные крестьяне, за которых платили помещики. Неграмотным в пчеловодной школе заодно преподавали чтение и письмо.

Сам Петр Прокопович умер в достатке и довольствии в 1850 году, будучи обладателем крупнейшего в мире пчелозавода и школы пчеловодства. Он написал и опубликовал более 60 исследовательских работ по биологии пчел и способам их разведения, внес множество усовершенствований как в систему своего улья, так и в другие технические элементы пчеловодства. В частности, он раньше бразильца Ганемана начал применять так называемую разделительную решетку, позволяющую изолировать матку и ограничить ее яйцеклад. Другое дело, что Прокопович не получал привилегий (патентов) на свои разработки и потому зафиксировать этот факт довольно трудно.

Степан Петрович, его сын, возглавлял школу и хозяйство до своей смерти в 1879 году. К сожалению, он не имел законных детей-наследников, и его имущество частично ушло с молотка, частично было растащено крестьянами окрестных хозяйств, а школу попросту закрыли.

Наследие Прокоповича до сих пор остается предметом исторического спора. Невозможно доказать, что Дзержон пользовался разработками Прокоповича, и невозможно доказать обратное. Сегодня мировая общественность признает Прокоповича первоизобретателем рамочного улья…

Источник: «Советская Россия»