«Уроки русского» с французским оттенком. Краткие заметки о трёх спектаклях

На первом Всероссийском театральном фестивале имени Валентина Распутина, организованном Иркутским академическим драматическим театром имени Н.П. Охлопкова и министерством культуры и архивов Иркутской области, было представлено несколько спектаклей по творчеству нашего прославленного земляка.

Это «Последний срок» Государственного академического Малого театра России; «Живи» Вологодского государственного драматического театра (по повести «Живи и помни»); «Полёт. Бильчирская история» Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева (по мотивам «Прощания с Матёрой»); «Уроки французского», «Последний срок» и «Прощание с Матёрой» ИАДТ им. Н.П. Охлопкова; «Век живи – век люби» Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова; «Уроки французского» Усть-Илимского театра драмы и комедии. Другие российские театры привезли постановки по прозе Варлама Шаламова, Виктора Астафьева, Василия Шукшина.

***

«Урокам французского» сибиряки посвятили три спектакля: два вошли в официальную программу фестиваля и один – в программу иркутского ТЮЗа, предложившего к 85-летию со дня рождения Распутина четыре спектакля, полностью премьерный из них – названный выше.

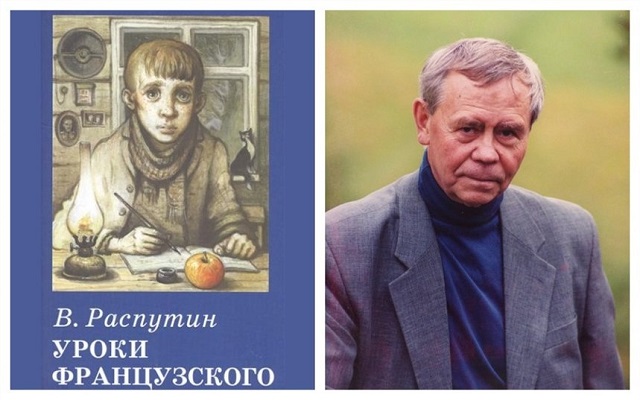

«Уроки французского» – одно из самых популярных произведений нашего знаменитого земляка. Рассказ «проходят» в школе, знают по фильму 1978 года, ставшему киноклассикой. Некоторые из литературоведов называли его «Уроками русского», имея в виду остроту правдивого сюжета из суровых будней послевоенных лет.

Рассказ автобиографичен, в нём запечатлён поворот в судьбе будущего писателя, после окончания начальной школы отправленного из отдалённого, обнищавшего за войну колхоза в районный центр для продолжения учёбы.

Время голодное, жить приходится на квартире у такой же бедной семьи, началось истощение, которое надо лечить ежедневной кружкой молока, чтобы не потерять силы от малокровия и не оставить учёбу. Зарабатывать на молоко мальчик решает игрой в «чику» в компании поселковых хулиганистых ребят.

Отметим сразу: все три театра – два иркутских и усть-илимский – следовали рассказу Распутина, не искажая ни событий, ни характеров. Даже самый первый, режиссёра Ивана Гущина, где текст занимает совсем немного места, но звучит он лаконично и точно.

Этот спектакль поставлен таким образом, когда в драму (а все театры драматические) входит пластика с элементами акробатики, а также музыка, песни и танцы. Стайка ребят возраста примерно 9–10 лет прыгает-кувыркается через лавки, которые по мере необходимости превращаются в подобие мебели, а игра с разбиванием шайбой стопки монет передана хлопаньем ладошек по полу. Много движения, песен, русские народные сменяются французским шансоном, под него и танцуют. Франция присутствует и в костюмах – мальчишки внешне напоминают маленьких парижских беспризорников из романа Виктора Гюго «Отверженные»; в воздухе проплывает макет Эйфелевой башни – то есть слово «французского» в названии рассказа обыгрывалось всевозможно.

Разнообразие муз объединяла фигура повествователя, его роль исполнял Иван Гущин. Он появлялся на сцене с коротким комментарием, с птицами-игрушками, которые двигались в его руках, шевелили крылышками, будя в зрителе вопрос, откуда птицы, почему именно птицы? Возможно, из того же французского романа, но само поведение повествователя – он подходил к ребятам, молча предлагая посмотреть на птиц, поиграть с ними – навевало мысль о добром сказочнике, который отвлекает детей от неласковой реальности, напоминая о том, что детство должно быть счастливым…

Так что спектакль получился вполне в духе современного театра, когда зритель отыскивает аналогии увиденному в своём культурном багаже, пытаясь угадать задумку режиссёра или наполнить её своими догадками. Главную роль – Мальчика – исполнил Серёжа Алексеенко.

После спектакля общение с рассказом Распутина продолжилось: исполнители-студийцы вместе с режиссёром Гущиным побывали на двух других «Уроках». Сидели и внимательно, а может и ревностно, следили за игрой на сцене. И это означает, что «Уроки» стали для них ещё и театральными уроками, и вместе с распутинскими запомнятся надолго.

Второй спектакль – устьилимцев; режиссёр Елена Таксиди, в главных ролях Павел Якимкин – герой рассказа и Елена Лобынцева – учительница Лидия Михайловна. Эта постановка отличается от двух других тем, что все роли в ней играют взрослые артисты. Текста здесь значительно больше, чем в спектакле Гущина, герои говорят сами о себе в третьем лице, обходясь без повествователя, отчего в театральной версии сохраняется жанр рассказа. В качестве декораций использованы, кажется, те же самые лавки, видимо, позаимствованные у иркутян. Исполнители сами быстро расставляют их при смене мизансцен. Всё сыграно слаженно, добротно и достоверно, с бережным подходом к первоисточнику.

Однако перевоплощение в детский возраст по объективной причине оказалось затруднительным, особенно на примере главного героя. Как бы хорошо ни играл свою роль Павел Якимкин, но дело упирается в то, что рассказ построен на противостоянии одиннадцатилетнего мальчугана давлению крайне тяжёлых обстоятельств. Против него, в сущности ребёнка, ополчилось многоглавое зло: голод, тоска по дому, непорядочность хозяйской семьи, кто-то из которой потихоньку отбавляет присланные матерью продукты, наглость Вадика, нечестно выигрывающего в «чику»… И потому возраст человека, на которого всё это свалилось, значит очень много.

На память приходит недавняя премьера иркутского драмтеатра «Кое-что о том самом, и не только…», где взрослые артисты играли детей от трёх до десяти лет. Получилось интересно и очень смешно, потому что сработала одна зацепка: стремление детей в игре подражать взрослым. Тут всё зависит от того, какова игра. Если во дворе строится «звездолёт» и идёт подготовка к полёту на Марс, то вполне естественно ввиду столь важного дела говорить как взрослые и вести себя на взрослый манер. Актёры, не подделываясь под детей, сыграли детей, на время вошедших во взрослый образ. Но «Уроки французского» – совсем другое, и игры здесь другие.

В спектакле Елены Таксиди Франция тоже не обойдена: учительница самозабвенно танцует под французскую пластинку. А между прочим, на дворе 1948 год, идёт кампания против «преклонения перед Западом», и за стенкой проживает строгий директор школы… Но к этой теме мы ещё вернёмся, а пока обратимся к третьему, тюзовскому, спектаклю, поставленному иркутским режиссёром, довольно часто сотрудничающим с этим театром.

Александр Гречман шёл в своей работе тоже близко к рассказу Распутина, но благоразумно ввёл в спектакль двойника маленького героя – Валентина-взрослого. Ему-то и передал часть текста от автора, предоставив действующим лицам больше свободы в самовыражении. Декорации, как и в первых двух спектаклях, минимальны, символом времени служит полуторка, обращённая к залу открытым задним бортом; свою скромную роль играет стол в квартире Лидии Михайловны (артистка Анна Терехова) да ещё пара скамеек – для сцены урока в классе.

Что ж, зрителю уже давно приходится мириться то ли с театральной модой – режиссёры играют вечность, приметы времени им неважны, – то ли с вынужденной экономией в эпоху рынка. Попутно заметим, что все три спектакля идут на малой сцене, а тот, о котором говорим, разместился на сцене основного зала вместе со зрителями. Это тоже черта времени.

Но всмотримся в спектакль и обратимся к образу взрослого Валентина (именем подчёркнута автобиографичность рассказа). Александр Стерелюгин ведёт свою линию уверенно, спокойно, вмешиваясь в действие деликатно. И только в одном месте возникает порыв его остановить: когда он, раскинув руки, удерживает мальчика Валю (студиец Семён Шишмарёв), готового ринуться домой, в свою деревню. Нет же, нет, хочется крикнуть, не надо его удерживать, это минутная слабость! Ведь он уже поборол себя, когда уезжала мать (артистка Анжела Маркелова), а он бросился с криком за машиной. Но после её слов: «Собирайся, хватит. Отучился», – молча отворачивается и убегает туда, где ему тяжко и одиноко.

Слово «позор» мелькнёт здесь и повторится вновь, когда нависнет опасность исключения из школы за игру на деньги. Мелькнёт желанная возможность вернуться домой, но тут же будет отброшена: какой позор он привезёт с собой в деревню! «Нет, только не так, – принимается окончательное решение… – Так домой ехать нельзя».

Это к тому, что совесть или рождается вместе с человеком, или просыпается в нём позже, или не просыпается совсем. В Распутине она, похоже, родилась вместе с писательским даром и стала от него неотделимой.

Однако есть вероятность, что эпизод удерживания надо прочитать как проявление в мальчике взрослой воли, а не как вмешательство со стороны – здесь могут быть разные мнения.

Сцена игры в «чику» занимает в спектакле одно из главных мест, как и в рассказе, и потому стоит на ней задержаться. В этой сцене театру удалось передать многое: и азарт игроков, и их повадки, намекающие, в каком направлении они могут развиться в будущем.

Самый старший и самый сильный – Вадик (артист Павел Матушевич) – имеет явные задатки вожака, он уже усвоил приёмы достижения власти, не гнушаясь низких способов. В ход идут хитрость, подлог, опора на слабовольных, готовых ему услужить. В то же время он умён и осторожен, не грабит малолетних партнёров подчистую – иначе не с кем будет играть. Он способен оценить превосходство пришельца, ему интересно с ним соперничать, но он не допустит его полной победы.

Происходит поединок между честно приобретённым искусством и искусством с примесью ловкачества. Однако новый игрок принимает навязанные ему ограничительные рамки и придерживает своё уменье, чтобы не раздражать Вадика и добиться результата.

Расклад сил в компании нашёл подтверждение в дальнейшей жизни писателя. Не упущен в спектакле горчащий опыт одного из уроков: «…Никогда и никому ещё не прощалось, если он в своём деле вырывался вперёд… и больше всех его ненавидит тот, кто идёт за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре».

В целом можно сказать, что акценты при переложении прозы Распутина на язык театра в ключевых эпизодах расставлены режиссёром и сценаристом Гречманом убедительно.

***

Теперь несколько слов о том, в чём сближаются спектакли под одним названием – имею в виду те, где роль главного героя исполняют юные студийцы.

Поскольку они находятся в начале сценического пути, то хочется им пожелать одного: выше голову, ребята! Подумайте, так ли уж подавлен, угнетён этот мальчишка? Посмотрите, как играет его роль детдомовец Миша Егоров в классном фильме Евгения Ташкова «Уроки французского». Он застенчив, но смотрит прямо и твёрдо, а его сердитая задумчивость показывает, как он становится взрослее и самостоятельнее. Разве смогла бы ему помочь учительница, если бы у него не хватило силы воли преодолеть неприязнь к французскому языку? Разве не умеет он терпеть и одновременно работать над собой? Одну ли жалость может вызвать такой герой? Все ответы есть в рассказе.

И немного о французской теме, заявившей о себе во всех трёх спектаклях. Тюзовский вариант отличается от других насмешливой ноткой, и она совпадает с тонким юмором, свойственным, по наблюдениям многих, не особо весёлому писателю Распутину. Выглядит это так: Валентину-мальчику снится сон, как будто все его земляки одеты во французские народные костюмы и все сплошь лопочут (да-да, именно лопочут, в ускоренном темпе) по-французски. В зале раздаётся дружный смех.

Если говорить серьёзно, то благодаря французскому мотиву в спектаклях по сибирской деревенской прозе, наверное, могли быть ожидаемы приглашения на гастроли во Францию. Съездили ведь в Америку охлопковцы со спектаклем по пьесе Нелли Матхановой «Из Америки – с любовью!» Но международная обстановка внезапно переломилась не в нашу пользу. «Стечение обстоятельств!» – воскликнул бы другой классик и земляк Александр Вампилов, ничего не поделаешь!

При всём при этом первый фестиваль по прозе Распутина показал, что театры земли Иркутской внимательно и уважительно относятся к творчеству писателя, которого считают своим. Им помогает память о том, как соизмеряли они свою работу над повестями и рассказами Валентина Григорьевича с его взглядами на искусство театра. Это отразилось в положительных отзывах зрителей о программе фестиваля, записанных известной иркутской радиожурналисткой Татьяной Сазоновой и прозвучавших в её литературно-художественной передаче «Встречи без расставаний» как раз в Международный день театра.

Валентина СЕМЕНОВА