О добром – честно. По прочтении новой книги Эдуарда Анашкина

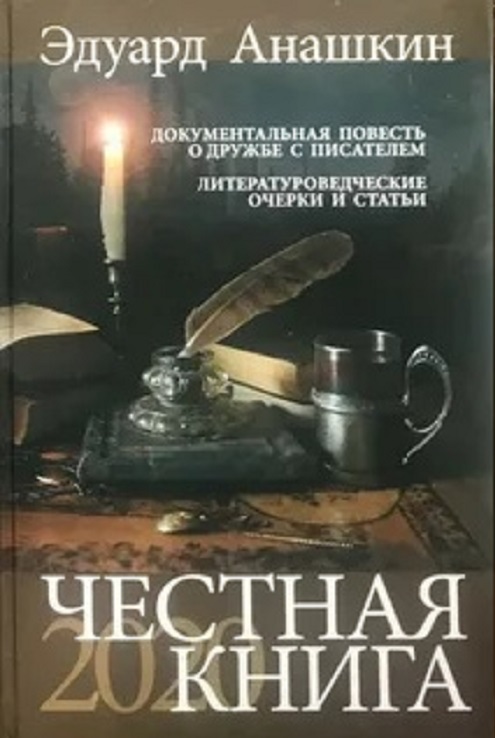

Держу в руках «Честную книгу» Эдуарда Анашкина. Притягательна уже первая страница обложки. Романтично смотрятся на ней и старинная ложечка, и письменный набор — чернильница с гусиным пером, и чай в стакане с подстаканником, и книги, а на дальнем плане в призрачном свете — кромка леса. Между ними – горящая свеча, огонёк которой в круглой ауре напоминает полную луну...

Название заставляет задуматься: почему «честная»? Вроде понятно, о чём повествование: документальная повесть о дружбе с писателем и литературоведческие очерки и статьи. Что хочет сказать автор, дав такое название?..

Книгу переворачиваю и вижу на обратной странице обложки фото и краткую биографию автора. Сибиряк, родился в Читинской области, в 1946-м послевоенном году. Отмечаю его желание учиться. Брался за любую работу. Начинал рабочим, стал учителем в школе, а затем – заведующим отделом сельской районной газеты. Но в итоге затянула литературная стезя, вступил в Союз писателей России. Жизненные испытания и полученный опыт легли в основу рассказов и повестей, интерес к творчеству других вылился в литературоведческие очерки и статьи. Публиковался во многих газетах и журналах, выпустил несколько книг. И вот – новая, нынешнего года издания.

Вот так, в нескольких строчках изложена целая жизнь писателя, а что конкретно стоит за пройденными годами?

Отсчёт своего становления и многих, одновременно с ним начинавших, а ныне известных писателей Эдуард Константинович ведёт с Читинского семинара, состоявшегося в 1965 году. Именно с того судьбоносного поворота молодые писатели стремительно и уверенно входили в литературу. Среди них был и Валентин Григорьевич Распутин.

Ненавязчиво, бережно и аккуратно Эдуард Константинович ведёт нить повествования от первой встречи с Распутиным до его последних дней, рассказывая при этом и о судьбе других литераторов — как известных до семинара, так и получивших надёжную поддержку и путёвку в жизнь тогда, более полувека назад. «Надо принимать во внимание то, что значит для молодого писателя подобный семинар и оценка маститых словотворцев. Это таинство обретения своей творческой самобытности, по сути, таинство рождения писателя», — пишет Анашкин.

По воле судьбы начинающий прозаик навсегда переехал в Поволжье, но не переставал «пристально следить за творчеством писателей-сибиряков», встреченных в Чите: Валентина Распутина, Вячеслава Шугаева, Александра Вампилова, Геннадия Машкина... «Как читатель-читинец и как земляк-сибиряк радовался их творческим победам».

На памятном семинаре приглашённый в качестве гостя Эдуард Анашкин попросил Распутина подарить книгу. На что Валентин Григорьевич «как-то по-детски улыбнулся: “Пока не могу. Вот выйдет книга – тогда и подарю с радостью... Так состоялось моё знакомство с будущим классиком отечественной литературы». И Распутин выполнил своё обещание, данное на центральной площади Читы, - подарил Анашкину книгу, и не одну, с дарственными подписями. А к одной из анашкинских книг – «Запрягу судьбу я в санки» – написал предисловие под названием «На добро – добром»... «Наши с Распутиным добрые отношения, собственно, имеют своим истоком ту нашу первую встречу в Чите уже более полувека назад».

Все эти годы Эдуард Константинович вёл дневник, записывая в него всё важное и интересное в литературном мире, связанное с Распутиным, собирал газетные и журнальные статьи о писателе, сберегал подаренные писателем книги, диктофонные записи разговоров. В 2013 году в Иркутске, на Днях русской духовности и культуры «Сияние России» Валентин Григорьевич спросил Анашкина, почему он интересуется его творчеством. Эдуард Константинович признался, что хочет написать о нём. В ответ Валентин Григорьевич тихо рассмеялся и пожал Анашкину руку со словами: «Благословляю тебя на это. У тебя получится. Главное, книга будет честная».

И вот книга вышла. В ней рассказано о дружбе двух писателей и ещё много о чём. Сбор материала сблизил автора с родственниками классика по его линии и линии жены, Светланы Ивановны. Их воспоминания, фотографии помогают узнать, каким был Валентин Григорьевич в кругу семьи, как относился к друзьям, коллегам по перу, о трагических событиях в его жизни. Всё это подтверждено фактами, вызывает доверие и глубокую благодарность автору «Честной книги» за сохранение памяти о великом писателе, нашем современнике, запечатлевшем историю и события, участником и свидетелем которых он был.

Вторая часть «Честной книги» посвящена прозаикам и поэтам, привнёсшим в литературу своё видение мироустройства, отношений, чувств. Следует отметить, что у Эдуарда Константиновича особое чутьё на талантливых людей. Как-то по-особенному, искренно и душевно рассказывает автор «Честной книги» об их творчестве, жизненном пути. Это же отметил и прозаик Николай Иванов в автографе на своей книге «Тот, кто стреляет первым» (2017): «Моему собрату по творчеству Эдуарду Анашкину, обладающему внутренним зрением и способному за строчками увидеть автора. С поклонением Н. Иванов».

Ещё одна особенность – географическая широта охвата. Среди тех, кто привлёк внимание Анашкина-читателя, представители Поволжья, Западной и Восточной Сибири, Забайкалья. Есть и москвичи, но преобладают среди них выходцы из российской глубинки, не расставшиеся в творчестве со своими сельскими мостами, болеющие за их судьбу.

Имена выстроены по алфавиту, и вот совпадение: первое слово обращено к Светлане Вьюгиной, детской писательнице. Без доброго чувства писать о детях невозможно. И потому неслучайно Анашкин упоминает самый болевой эпизод из рассказа Вьюгиной «Папа не пил» («Волшебное словечко», 2019) – когда мама допытывается у маленькой дочки, вернувшейся из магазина с отцом, выпивал ли он с друзьями. Девочка очень любит своего отца и только что увидела его фронтовых друзей, инвалидов, и потому встала перед выбором: «сказать правду о папе, значит фактически предать папу. А не сказать правду – значит обмануть маму. Ребёнку приходится делать выбор даже не между добром и злом... а между большим и меньшим злом», – пишет Анашкин. Понимая терзания девочки, так и не выдавшей отца, он принимает её сторону.

Очерк о прозаике Николае Иванове «Жизнь без наркоза» начинается со слов: «Есть писатели, чья биография захватывает читателя не меньше, чем произведения. Потому что их произведения есть не только предмет литературы, но – продолжение авторской судьбы». Эта мысль продолжается и дальше, где автор говорит, что военная проза Иванова, «помимо её художественных достоинств, ещё и документ эпохи. Ведь она существует в очень редком жанре – где за художественностью угадывается документальная конкретика». И эта конкретика пронзительна, как в новелле «Золотистый, золотой». Звучит и мнение самого писателя Иванова о том, как изображать войну. Будучи руководителем совещания молодых военных прозаиков, он доказывал: война – не только кровь и стрельба. «Правда войны – это и когда воробей прыгает по колючей проволоке. Когда по крыше землянки бежит ручей...»

Много внимания уделено Станиславу Куняеву, и по причине вполне понятной. Это одна из самых значимых фигур нашего времени – как писатель и как главный редактор журнала «Наш современник». Но Анашкин больше останавливается на его поэзии, считая, что «поэт Станислав Куняев порою незаслуженно попадает в тень публициста Станислава Куняева». Цитируя строфы из разных лет, он убеждает: в книге избранного «Сквозь слёзы на глазах» стихи Куняева не потеряли свежести. И даёт своё объяснение: «...Автора этих стихов... наверное, не может это не радовать. Но как гражданин и публицист он наверняка испытывает горечь. Раз стихи в защиту России не просто не устарели, но актуализировались, значит, Россия по-прежнему в беде. Разве “страшилки” для русского человека сверху поменяли. Раньше пугали: “Лишь бы не было войны”. Сегодня пугают: “Лишь бы не вернулись лихие девяностые"...»

Чем дальше читаю, тем больше замечаю: очерки и статьи Эдуарда Анашкина пишутся в свободной форме, переплетаясь с воспоминаниями (но зря он иногда их называет эссе), и это говорит о личном отношении к тем, о ком он рассказывает. И оно, отношение, искреннее и душевное. Действительно, каждый ему знаком как человек, и человек хороший.

В небольшой, но ёмкой статье об известном русском писателе Владимире Крупине чуткий взгляд автора выхватывает такую деталь: Крупин из тех, кто может отказаться от литературной премии, если это противоречит его убеждениям. В творческой биографии поэта Николая Коновского отмечает, что «такое явление, когда поэт ушёл в тень своих стихов, – редкость», в отличие от тех, кто любит «всюду говорить о себе» (с. 260).

За некоторыми названиями сразу угадывается содержание: «Через тайгу к человеку» (об Анатолии Кандаурове), «Верность маленькому человеку» (об Иване Никульшине), «О русской глубинке замолвила слово» (о Елене Чубонко). Проза этих писателей – о простых людях. Но автор книги ни простыми, ни маленькими их не считает: «Да и какой он, собственно, маленький – человек, являющийся плоть от плоти, кровь от крови народа?.. Его душа огромная вселенная, и писатели, которые по природе своей... также плоть от плоти своего народа, от этой темы никуда уйти не могли».

Многие поэты, ставшие героями книги Эдуарда Анашкина, удивляют том, что не расстались с такими же важными, как литература, занятиями, то есть не изменили прежней профессии. Становится понятно, почему строчки из цитированных стихов вызвали моё доверие: они подпитаны самой жизнью. Среди тех, кого имею в виду, - талантливый актёр и автор-исполнитель стихов-песен Михаил Ножкин; хирург-кардиолог Виктор Поляков, чьё имя присвоено Самарскому кардиологическому диспансеру; журналист, кандидат политических наук Александр Новопашин; служитель культа протоиерей Сергей Гусельников.

Задержусь на имени последнего. В очерке «Отблеск любви изначальной...» удивилась, прочитав: «...Будучи умудрённым священнослужителем и достаточно известным поэтом, отец Сергий сохранил в себе ту детскую чистоту и ощущение своего изначального человеческого несовершенства, которые помогают ему сохранить исповедальность и покаянность в стихотворениях, не впадая в страсть обличительства и избыточной назидательности». И здесь же, ниже, строчка, которая подтвердила сказанное и обнадёжила: «...И я иду, и падаю в пути, // но мне легко терпеть любую муку. // Теперь я не один, теперь смогу дойти - // ведь рядом Тот, Кто подаёт мне руку!»

...Но вернусь к землякам-сибирякам Эдуарда Анашкина. На Днях «Сияния России» 2013 года Эдуард Константинович познакомился с иркутскими писателями. С той поры со многими перезванивается, интересуется, как идут литературные дела. В результате в журналах «Сибирь», «Наш современник», «Подъём», на сайтах интернета появились его статьи о прозаиках Александре Донских, Юрии Баранове, Александре Лаптеве, поэтах Владимире Скифе, Михаиле Трофимове и других.

Не обошёл Эдуард Константинович вниманием и недавно вышедшую книгу критики и публицистики Валентины Семёновой «Под небом родным и тревожным» (Вече, 2019) – статью о ней «Тревога о родном» включил в свою «Честную книгу». Давая одобрительный отзыв очеркам как об известных всему миру Распутине и Вампилове, так и о других талантливых писателях Восточной Сибири – Альберте Гурулёве, Валерии Нефедьеве, Анатолии Горбунове, – он говорит о том, как «органично вписана распутинская тома в тему сибирской литературы, не подминая её под себя, а высвечивая лучшее», и «всё, что написано, – не плод досужих размышлений, но собственный опыт участия в событиях».

В статье «Без срока давности» писатель и критик-эссеист выразил одно из своих воззрений на творчество: «Писателем по-настоящему может быть лишь тот, кто любит литературу в себе, а не себя в литературе». Эти слова относятся и к самому Эдуарду Константиновичу. Он пишет о тех, кто несёт в сердце огромное сочувствие к судьбе своего народа, кто считает честное свидетельство о времени, событиях, людях главной задачей писателя.

Вот почему его книга получилась цельной, живой, будто наполненной теплом дружеской беседы. И читается она легко и с благодарностью.

Любовь МОСКОВЕНКО

«Наш современник», № 12, 2020