Неуютно музам в рыночном царстве

Что из того, что лжепророки лживы?

Извечная поэзия с тобой

За жизнь и честь ведет смертельный бой,

И мир живет, пока в том мире живы

Твоей души прекрасные порывы,

Оплаченные пушкинской судьбой.

Да, вот эти строки стихов М. Дудина, «души прекрасные порывы» сейчас, в дни героической борьбы с неофашизмом на Украине наших воинов, живут во многих наших людях, горячо болеющих за них и от души стремящихся им помочь, посылая посылки и слова благодарности и любви, которые идут от взрослых и школьников, понимающих, что кровь проливают и жизни свои отдают наши бойцы за нашу Родину, за честь, правоту и справедливость и наше будущее.

Казалось бы, мужество и доблесть, каждодневная жертвенность воинов должны вдохновить и подвигнуть деятелей нашей культуры и искусства, кино, радио и телевидение на создание прекрасных художественных фильмов, спектаклей и постановок о великом подвиге тех, кто его совершает на войне и в тылу.

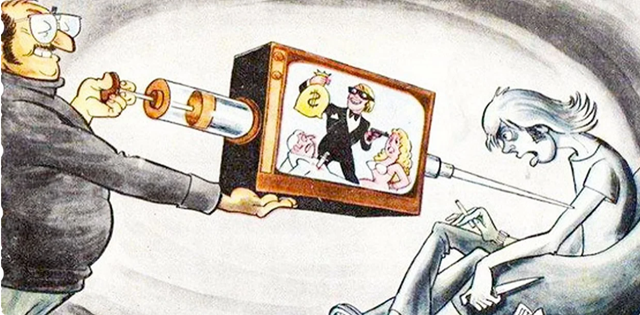

Да, о военных делах и международных событиях горячие новости идут на ТВ и в СМИ. Подвигам воинов посвящается ряд передач, а также тем, кто их поддерживает. Но значительно больше места и времени отводится под балаганные шоу и рулетки с выигрыванием денег, надоевшие всем боевики и детективы, тягучие сериалы о семейных разборках и конфликтах, скандальные хроники всякого калибра. Будто это и есть самое важное, что происходит в стране, и все наши чувства и интересы должны витать только вокруг подобных опусов.

Им отдано лучшее время в эфире и первое место в эфире и первое место в программах. Они же являют собой все новые и новые сенсации – например, сериал «Анна-медиум», который длился почти месяц, и ему подобные: «Анна-детектив», «Анатомия убийства», «Соколова подозревает всех», «Аллея кошмаров», «Кольцо Дракона», «Агентство скрытых камер», «Новый Человек-Паук. Высокое напряжение», «Терминатор 2. Судный день», «Бокал вина и апельсин», «Убийства по открыткам», «Поцелуй Дракона» и прочие.

А вот другие «перлы», которыми залит экран и которые должны нас побуждать думать только о своем семейном, личном, бытовом: «Мачеха», «Моя пиратская свадьба», «Ваша тетя Люся», «Красотка», «Как извести любовницу за семь дней», «Несносные леди», «Красотка в удаче», «Дедушка легкого поведения», «Инъекция любви», «Очень плохие мамочки» и т.п.

Современные дельцы от искусства могут возразить: время, мол, очень трудное, идет война, и нужна разрядка для души.

Разрядка в чем? В навязывании самых низменных чувств и интересов, когда со всей откровенностью напоказ обнажаются личное и сокровенное, плотские желания и соблазны, тяга к вещизму и красивой жизни любой ценой, то есть все главные ценности буржуйского мира, коим продолжают следовать «свободные творцы», получившие еще в 1992 году Закон о культуре в Конституции, провозгласивший невмешательство в киноискусство. Вот это невмешательство и позволяет чистоган, зашибание бабок ставить в основу всего и при этом продажным кинодельцам продолжать навязывать нам буржуйские ценности, капитализм. Но народ в массе своей его отторгает и все больше возвращается к советскому прошлому, когда люди стремились к познанию, высоким идеалам и светлому будущему, идя на жертвы во имя его.

Так ведь то советское поколение, и особенно молодежь, уже с детсадовского возраста и школьной скамьи воспитывались в духе коллективизма и гуманизма, любви к своему Отечеству и труду, тяге к знаниям и к настоящей культуре.

И русская, советская литература и искусство формировали их мировоззрение.

В самые ожесточенные дни Великой Отечественной войны не закрывались двери библиотек и музеев, а мы, школьники, по нескольку раз смотрели фильмы о Чапаеве, Щорсе, Котовском, а позднее – о прославленном партизане Ковпаке, героях-молодогвардейцах, Зое Космодемьянской и Лизе Чайкиной, казненных фашистами, о подвигах Александра Матросова, летчиков А. Маресьева и Н. Гастелло.

Восхищались мы и подвигами юных героев – Володи Дубинина, который 50 дней и ночей помогал партизанам, находясь в катакомбах Керчи; новгородского разведчика Лени Голикова и белорусского Марата Казея, украинского партизана Вали Котика и других ребят, кому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Подвиги их были сродни взрослым. Мы, дети войны, в те годы писали о них сочинения.

Помню, как в разгар Великой Отечественной войны мы все – и взрослые, и дети, затаив дыхание, припадали к своим радиотарелкам, слушая сводки Совинформбюро.

И часто звучали стихи о подвиге народа, воинском долге и чести, верности Родине известных поэтов: К. Симонова, А. Суркова, М. Исаковского, Е. Евтушенко, М. Дудина, Р. Рождественского, М. Светлова, Ю. Друниной, А. Твардовского, А. Ахматовой, О. Берггольц, С. Наровчатова, И. Уткина. И сами стихи, их строки, ложились в нашу память:

Нас дождь хлестал, нас парила жара,

Сон на земле, гранаты в изголовье,

Тяжелая суровая пора,

Друг в друга вера, спаянная кровью.

(М. Дудин)

По мне три раза панихиды пели,

Но трижды я из мертвых восставал,

Знать, душу, чтоб держалась крепче в теле,

Всевышний мне гвоздями прибивал.

(С. Наровчатов)

В ваших юношеских артериях

Бродит дерзкая кровь отцов.

(Ю. Друнина)

Героизм, одетый в гимнастерку

неправдоподобной красоты.

(И. Уткин)

Но сердце наше с вами. Мы едины,

Мы неразрывны, как и год назад.

И вместе с вами подойдет к Берлину

И властно постучится Ленинград.

(Ольга Берггольц – бойцам, прорвавшим блокаду Ленинграда.)

Я клянусь так жить и так трудиться,

Чтобы Родине цвести, цвести,

Чтоб вовек теперь ее границы

Никаким врагам не перейти.

(Она же – О. Берггольц)

А какой популярностью пользовались стихи в народе этих поэтов! Их заучивали наизусть, читали в разных аудиториях – ведь в самые судьбоносные, решающие дни сражений они согревали душу, сеяли веру в Победу. Сегодня место их на ТВ заняли балаганные шоу и представления всякого рода.

А тогда, в самые трудные и горячие дни войны, со всех экранах звучали симоновские «Жди меня, и я вернусь», «Мужество» Анны Ахматовой. Эти стихи были воплощением отваги и стойкости духа народа, доблести блокадного Ленинграда.

Нельзя без волнения слушать чеканные строки:

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет!

Эти строки были написаны в 1943 году, 23 февраля – в День Советской армии. Поэтесса говорит о том, что когда она писала их, перед ее глазами стояли мужественные и скорбные лица тех, кто защищал священный город на берегу Невы. Гитлеровцы в то время были еще в непосредственной близости от Москвы, рвались к Волге.

«Я, как и все, – признается Ахматова, – твердо верила в Победу, и эту народную веру выразила в стихах».

Алексей Сурков написал по поводу «Мужества»:

«Помню, как в суровые зимние дни 1942 года рассказывал в Колонном зале Дома Советов о советской военной лирике, читал я под аккомпанемент сирен воздушной тревоги это стихотворение».

Долго несмолкающими аплодисментами приняла его строгая, на две трети солдатская аудитория того незабываемого вечера… Замкнутый индивидуализм интимно-личной темы стушевался в военные годы перед горячей патриотической взволнованностью, уступил место благородному гуманизму. Человека, охваченного тревогой за судьбу Родины, судьбу всего человечества.

Да, таким был советский человек, так его воспитали и развивали, прививая не только гражданское, но и историческое сознание.

Даже в самые горячие и трудные годы Великой Отечественной войны появились исторические дилогии А.Н. Толстого «Иван Грозный», «Орел и орлица», «Петр I», «Горячие годы», «Заговор императрицы». Все они шли на советской сцене.

А в блокадном Ленинграде не сходила со сцены пьеса «Раскинулось море широко» о подвигах советских моряков, где главную роль исполняла заслуженная артистка РСФСР Н.В. Пельцер. Героям войны были посвящены и пьесы драматурга И.В. Штока «Гастелло» и «Караван». И голодные, истощенные люди тянулись к театру.

Б.Л. Горбатов – советский писатель и драматург – в годы войны написал повесть «Непокоренные», которая легла в основу оперы Кабалевского «Семья Тараса». Тогда же появились его пьесы «Юность отцов» (1943) и «Одна ночь» (1944). Последняя вошла в историю советского театра наравне с такими драматичными и глубокими произведениями о подвигах советского народа, как «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» Корнейчука и «Нашествие» Леонова. Все эти пьесы несли свой заряд мудрости и силы духа.

И у всех неотразимая, «человековедческая» сила драматургии, когда она обнажает в остром столкновении, в яростной «сшибке» затаенную суть характеров, нравственных устоев, жизненных целей людей.

Такова, например, «Одна нога» Б.Л. Горбатова, поставленная в Ленинградском театре драмы имени Пушкина. На сцене много действующих лиц, и каждый из них по-своему реагирует, ожидая прихода врага. В город фашист не вошел, но в черной тени его, легшей той ночью на город, мы увидели внутренний мир каждого – у некоторых из них, у меньшинства, застарелые душевные пороки, а у большинства – крепость духа и готовность с честью пройти через испытания.

Вот семья Богатыревых, ее глава Максим Андреевич – фигура сложная, прослыл среди друзей брюзгой, часто поругивающий власть, но гордящийся своим дедом и отцом, рабочими людьми, сыном своим, которому он дал образование, выведя его в инженеры.

А перед приходом немцев он снова ругает власть за то, что должен покинуть дом, убраться из города. А он, Максим Андреевич, не хочет жить нигде, кроме дома – ни в какой другой стране, кроме своей, советской. И схватив суковатую палку, выходит на улицу, чтобы крушить фашистские танки и пушки. Этой же ночью он проклинает сына – выгоняет из дома за то, что он, командир разгромленной артиллерийской батареи, дрогнул – решил, что «все кончено».

Его жена Соня – тихая, милая, сердечная мать двоих детей – а заставила мужа вернуться на фронт под огонь, понимая, что жертвует им, горячо любимым, во имя чести и Родины. Такой «тихий подвиг» она совершила.

Враг в город не вошел – он остался «открытым». И раскрылись настежь души человеческие.

Линия фронта, проходившая на подступах к городу, вдруг исчезла и пролегла через сердца людские.

Лучше всех поняла это, пожалуй, Валя Богатырева. К всеобщему удивлению, она – комсомолка, студентка – не эвакуировалась со своим институтом, а осталась в городе для подпольной работы.

Вот такие пьесы, которые имели честь и место на советской сцене, ныне не ставят. И фильмы о героическом прошлом – та же «Молодая гвардия» – почти не появляются. Все эти годы рыночно-барышного царства зрителя старались отучать от русской, советской, классики. Пошлейшие фильмы, книги и спектакли продолжают по-прежнему царить в масскультуре.

Как отмечал В.И. Ленин, капитализм и обслуживающая его культура непременно превращаются в деградирующую, враждебную человечеству общественную систему. И даже президент признает, что капитализм зашел в тупик. А значит, и будущего у него нет.

Ясно, что только смена этой убийственной для людей системы, возврат к ценностям социализма и его цивилизации может спасти и возродить страну и обеспечить настоящую победу над укронацизмом и фашиствующим Западом.

А. ЗАСИМОВА, г. Пушкино, Московская обл.

Источник: «Советская Россия»