Нелёгкие вопросы Гавриила Троепольского

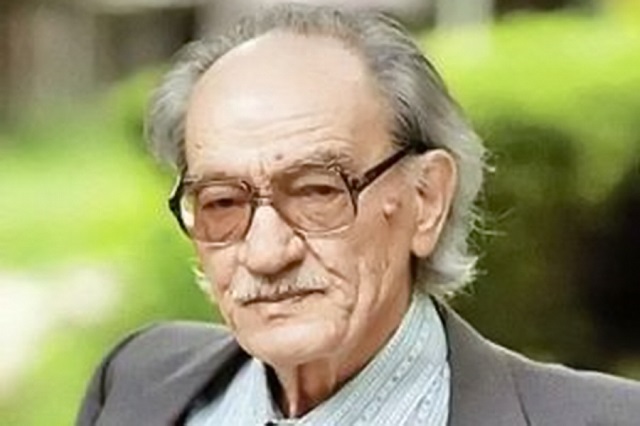

Самую известную, принёсшую писателю мировую славу повесть «Белый Бим Чёрное ухо» Гавриил Троепольский сумел опубликовать лишь на 66-м году своей жизни. Тогда, в ныне далёком 1971 году, был он уже человеком зрелым, мудрым, имевшим твёрдые убеждения, успевшим поработать учителем и стать хорошим агрономом, селекционером, написать ряд специальных статей и книг, а позже заявить о себе и как писатель, писавший о буднях деревни, и публицист, поднимавший, в первую очередь на страницах «Правды», серьёзные проблемы, связанные с рациональным природопользованием и ведением сельского хозяйства.

Собственно, литератором Гавриил Николаевич стал также далеко не в молодом возрасте. Когда в 1953 году в журнале «Новый мир» были опубликованы его рассказы под общим заголовком «Из записок агронома», их автору исполнилось сорок восемь. В такие годы за перо берутся не часто. Однако, что было очевидным для многомиллионной советской читательской аудитории, профессиональных литературоведов и критиков, русской советской литературе крупно повезло, что в неё от самой земли, из гущи народной, пускай и не юный и пылкий, а осмотрительный и вдумчивый, как и подобает быть человеку на пятом десятке лет, пришёл Гавриил Троепольский — писатель, ратовавший за добро, человеколюбие, отзывчивость, справедливость, честность, порядочность, бережное отношение к природе, без чего настоящий человек никак не может обходиться на выбранном им жизненном пути.

В эти дни обратиться к личности и творчеству писателя побуждает нас и юбилейная дата — 115-летие со дня его рождения. Памятен завершающийся 2020 год и тем, что 30 июня исполнилось 25 лет с того момента, как Гавриил Николаевич, прожив большую и славную жизнь, покинул нас.

За без малого 90 лет им прожитых Троепольскому довелось многое повидать. Сын священника, расстрелянного в 1930 году, с детства приученный к крестьянскому труду, воспитывавшийся Советской властью, ставший благодаря её завоеваниям учителем и агрономом, а впоследствии и писателем, членом Союза писателей СССР, удостоенный Государственной премии СССР, звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» и авторитетной итальянской премии в области детской литературы «Банкареллино», награждённый орденом Трудового Красного Знамени, не будучи членом КПСС, он, несмотря на определённые попытки со стороны антисоветчиков, немало его самого пытавшихся завербовать, не стал в один ряд с ними.

По воспоминаниям писателя, заместителя председателя правления Воронежского областного отделения Союза писателей России Е. Новичихина, опубликованным в 2012 году в газете «Аргументы и факты», Троепольскому довелось присутствовать на одном показательном перестроечном мероприятии, осуждавшем КГБ, «когда кандидат исторических наук докладывал о жертвах репрессий, о гибели священников, среди которых был отец Гавриила Николаевича, Троепольский как-то настороженно и напряжённо слушал докладчика, а потом вдруг резко встал и потребовал: «Прекратите! Нельзя по документам писать историю, тем более давать характеристики человеку… Я своим детям и внукам завещал, чтобы они молились о следователе НКВД Степанове. Одно время он жил на квартире у моих родителей. Он сам вызвался вести «дело» моего отца. И он предпринял всё возможное, чтобы представить священника Троепольского ни в чём не виновным… Когда отца расстреляли, следователь Степанов покончил с собой, оставив записку, что он не может пережить позора…» Умным людям известно, что мир сложно разделить на «чёрное» и «белое». К этим людям относился и Троепольский».

Вот так-то. Правда жизни в конкретных обстоятельствах всегда сложна и противоречива. Но есть и элементарная человеческая порядочность. Её у Троепольского не отнять, и приведённый выше пример тому доказательство. Интересно и то, как Е. Новичихин комментирует вопрос о наличии у Троепольского проблем с Советской властью: «Говорили, например, что из-за повести «Белый Бим Чёрное ухо» у автора были проблемы с властями. Но не уточнили, что с властями литературными и никак не по политическим причинам. У кого из писателей тогда этих проблем не бывало?! Обыкновенный рабочий момент». Точно так же известный воронежский писатель развенчивает и наговор о том, что Троепольский в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с оккупантами: «В годы войны писатель жил на оккупированной территории в Острогожске, но и только. Зато этот слух (о сотрудничестве с оккупантами. — Р.С.) привлёк внимание сотрудников КГБ. Однако, проведя большую работу, те не нашли в биографии Троепольского ничего порочащего. Если бы он записался в коллаборационисты, то вряд ли бы по окончании войны остался в России. Такие люди после капитуляции нацистов предпочитали скрыться за границу. Автор же «Бима» был патриотом родного края».

Что ж, к счастью, вся наносная шелуха и отсебятина недоброжелателей к доброму имени Троепольского не пристали. Но и память о нём, за исключением родной Воронежской области, где писатель навсегда остался в числе почётных граждан Воронежа (на доме, где он жил, установлена мемориальная доска, есть названные ныне его именем улицы и одна из городских библиотек, в одной из школ областного центра открыт его музей, а по имеющейся из общедоступных источников информации, планируется установка в городском парке «Орлёнок» памятника писателю), в общероссийском масштабе практически сведена на нет. Замечательного русского советского писателя, жившего заботами о земле российской, сегодняшний среднестатистический гражданин практически не знает, книг его, и в первую очередь ранних произведений, которые не так-то просто найти в библиотечных фондах, не читал. Не знает этого имени и молодёжь. Крайне редко показывают по телевидению и потрясающий двухсерийный фильм С. Ростоцкого «Белый Бим Чёрное ухо» с В. Тихоновым в главной роли (за этот фильм вышеназванные выдающиеся мастера советского кинематографа в 1980 году были удостоены Ленинской премии), бывший в своё время в числе любимых у советского зрителя. До боли обидно за такое беспамятство. Но, увы, таковы «ценности» современного российского капиталистического общества.

Литературное дарование Троепольского читатели и критики оценили сразу же после опубликования «Новым миром» его очерково-публицистических рассказов «Из записок агронома». Стало очевидным, что человек, их писавший, близок к жизни на земле, знает её не понаслышке. Да, появились они своевременно, буквально вслед имевшим широчайший общественный резонанс «Районным будням» В. Овечкина, который, кстати, не всё принимая как в самих рассказах агронома, так и в творческой манере Троепольского, был всё же о нём достаточно высокого мнения. Фактически же именно В. Овечкин, Г. Троепольский, Е. Дорош, А. Калинин со своими публицистическими очерками и рассказами были первопроходцами, взявшимися за описание крестьянской действительности и злободневных проблем на селе. И каждый из них по-своему брался за разработку выбранного сюжета. У каждого были и свои особенности письма, изложения материала. Стиль Троепольского отличали едкая насмешка и добрый юмор, одухотворённость и лирическая проникновенность, отсутствие строгой документальности и последовательности в изложении материала.

Может, поэтому сборник «Из записок агронома» критика тех лет определила как «не вполне очерки, не вполне и рассказы». Но в этом-то их своеобразие. А главное же было в том, что Троепольский совершенно по-новому, предельно реалистично представил деревенскую повседневность начала 50-х годов минувшего столетия, особо выделив такие явления, как самодурство, тупость, консерватизм, корыстолюбие, демагогия. Конечно, показал писатель и честных, добрых, разумных и порядочных людей. Как бы две стороны предстают перед нами, и, думается, отрицательная сторона выписана всё же более ярко, выпукло, хотя, наверное, с некоторым сатирическим преувеличением.

Постараюсь напомнить о некоторых наиболее характерных отрицательных героях этой книги. Почему делаю акцент на них, людях явно недостойных? Да для того, чтобы подчеркнуть: Троепольский, как и где-то годом ранее Овечкин, не боялся обличать пороки и далеко уж не рядовых граждан, а тех, кто наделён был определённой властью и влиянием. Не такая уж радужная картина представала перед читателем. Так что мазать одним миром всю советскую литературу того времени, обвиняя авторов в строгом следовании так называемой теории бесконфликтности, рассматривавшей, по представлению ряда критиков, лишь конфликты на уровне хорошего с лучшим, однозначно не стоит.

Итак, взглянем на председателя колхоза Прохора Павловича Самоварова из рассказа «Прохор семнадцатый, король жестянщиков». Вот как описывает его Гавриил Николаевич: «Общий вид Прохора Павловича, конечно, резко выделяет его среди всего населения колхоза.

<…> Комплекция плотная, рост выше среднего, животик изрядно толст, ноги поставлены довольно широко и прочно; голова большая, лоб узковат <…> Одевается он с явным подражанием работникам районного масштаба: тёмная суконная гимнастёрка с широким воротом — зимой и летом, широкий кожаный жёлтый пояс, ярко начищенные хромовые высокие сапоги и широкие синие галифе. Голову на плотной шее Прохор Палыч держит прямо и, проходя, ни на кого не смотрит (если поблизости нет кого-нибудь из работников района). <…> Сказать, чтобы он не делал ошибок, тоже нельзя. Ошибки он делает и всегда их признаёт рьяно, признаёт, даже если ошибок нет, а начальство подумало, что ошибки есть. Иной день ему в голову приходит даже такое: «А какую бы мне такую ошибку отмочить, чтобы и взыскания не было и весь район заговорил?» Но для признания своих ошибок он всегда оставляет, так сказать, резервы. <…> В общем, о своём характере он так и говорит: «Я, если залезу на точку зрения и оттуда убеждаюсь, тогда я человек твёрдый и прямой, как штык; а если руководителя уважить или угостить, то я человек мягкий и податливый: не могу, говорит, покойно видеть начальника, если он не ест и не пьёт, аж самому тошно… <…> И тем более, уж если бы он не читал совсем ничего, тогда можно было бы подумать о плесени, о наслоении прошлого, о пережитках капитализма внутри и тому подобном… Но он же всё-таки читает! Ежедневно, каждое утро читает отрывной календарь. <…> И об агрономах отзывается презрительным языком: «Ох, уж эти мне химики: то не так, это не так! Вот они мне где! — И постучит ладошкой по загривку. — Спрашивается: за что зарплату получают? Нет, пусть бы он сел у меня в правлении да писал или диаграммы какие-нибудь чертил, а я бы посмотрел, чем он занимается, а то уйдёт в поле на весь день — и до свидания! Химики!» <…> Как-то вытащили его чуть не за шиворот в кружок заниматься. Там-то он и сказал такое умное, что облетело весь район. Когда у него спросили, как он усвоил материал и что думает по этому вопросу, он сказал: «План — это, товарищи, план. План до тех пор план, пока он план, но как только он перестаёт быть планом, он уже не план. Да. А наши планы были планы, есть планы и будут планы. Точнее, не может быть плана, если он не план…»

Как видим, писатель красок не жалел. С явным, нескрываемым сарказмом с самых первых строк рассказа представляет он Самоварова. Мы видим недалёкого человека, подхалима, болтуна, демагога, не разбирающегося в сельскохозяйственных вопросах и способствующего тем самым развалу общего дела. Но ведь кто-то же рекомендовал таких, с позволения сказать, выдвиженцев на ответственные должности? Да, безусловно. И Троепольский, долгие годы проработав агрономом, зная деревенскую действительность изнутри, тут же и выводит такого, под стать Самоварову, покровителя районного масштаба. Им оказывается председатель райисполкома Недошлёпкин. Его самодурству и самоуправству писатель также даёт короткую, но ёмкую характеристику: «Если он, Недошлёпкин, сказал: «Я д у м а ю», то это все должны понимать: «Так будет»; если он сказал: «Я п о л а г а ю», то это значило: «Будет только так»; если же сказал: «М н е к а ж е т с я», то надо было понимать: «Так должно быть, так будет».

Насмешливо, с приёмами гротеска описывал Троепольский Самоваровых и Недошлёпкиных, Болтушков и Хватов. Даже имена и прозвища он давал им соответствующие. И в то же время достоверно и просто, не приукрашивая, но и не обделяя в чём-либо, показывал писатель людей настоящих, живущих трудом, заботами колхоза, способных смотреть правде в глаза, отстаивать её, бороться за народные интересы. В связи с этим назову лишь прицепщика Терентия Петровича из рассказа «Терентий Петрович». Образ этот представляется мне наиболее выразительным.

Видим мы маленького роста, невзрачного, щуплого, «с короткой русой бородкой, в большом, не по плечам, ватнике» мужичка. Трудится он честно, добросовестно; «во время сева работает на сцепе двух тракторных сеялок сеяльщиком, во время прополки — на культиваторе, во время уборки — на комбайне у соломокопнителя, на сенокосе — управляет агрегатом трёх тракторных сенокосилок, при скирдовании — на стогометателе, при вспашке зяби — регулирует плуг. В общем, точная его профессия — прицепщик». Так, совсем по-деловому и представляет нам его Троепольский. А ведь перед нами — соль земли русской, пахарь, мужик дельный, с небольшой хитринкой, но честный, готовый, несмотря на должности, называть вещи своими именами. Однако же не сразу за его внешней скромностью и невозмутимостью, сродни той, что была у бравого солдата Швейка, наблюдаем мы принципиального бойца. Троепольский не спешит в этом показе. В итоге же Терентий Петрович несколько раз в году, когда крепко выпьет, проходит по селу с обличительными речами, после которых фельдшер-мздоимец пытается его безуспешно задобрить, а пронырливый колхозник возвращает колхозу деньги за украденный «стюдень»; не боится он аргументированно отвечать взбешённому Недошлёпкину, взывая к разуму последнего, говоря ему: «Нарушение агротехники — это же прямое преступление. Почва не готова — сеять не можем»; апофеозом же звучит его выступление на районном совещании передовиков производства, когда он начинает вяло зачитывать написанный ему текст, а потом, отказываясь от него и вызывая тем самым одобрение зала, заявляет, обращаясь к Недошлёпкину: «… Лезли ведь к агрегату по грязи, даже калошу свою утеряли и вынесли её, несчастную, на руках! Вы что же, думаете, мы после вас сеяли? Да нет же, не сеяли! И вы думаете, меня накажете? Нет, не накажете, точно вам говорю. С работы меня снять невозможно никак. А я спрашиваю: когда кончится такое? Когда мы перестанем для сводки нарушать агротехнику и понижать урожай? Это же делается без соображения. Точно говорю, товарищи: без со-обра-же-ния!»

Конечно, говорит нам с юморком, живо и ненавязчиво, красивым русским языком Троепольский: за Терентием Петровичем и такими, как он, правда. Им решать, как жить на родной земле, как её обрабатывать и кому ими руководить…

Читатель может задаться вопросом: а не увлёкся ли автор этих строк, описывая события и героев практически семидесятилетней давности? Времена сейчас другие. Совещания передовиков производства практически не проводятся, тысячи гектаров земли не обрабатываются, техника шагнула далеко вперёд… Верно. Вот только Самоваровы и Недошлёпкины по-прежнему на плаву. Они благополучно перешли из одной общественной формации в другую, перешагнули в новый век. Прихватив с собой самодурство, высокомерие, карьеризм, демагогию, пренебрежительное отношение к рабочему человеку. Но герои Троепольского, при всех их негативных чертах, не были всё же хапугами и рвачами, ворами и коррупционерами. Эти, нынешние, пошли куда дальше своих предшественников. Всех перечисленных негативных черт им уже недостаточно. На первый план у них давно вышла нажива. Потому-то и сегодня «Из записок агронома» не лишне перечитать, ведь людские пороки и добродетели принципиально не поменялись. Ну а особый юмористический тон, присущий писателю, вряд ли оставит кого-то равнодушным. Кстати, через пару лет данное произведение по сценарию самого Гавриила Николаевича будет удачно экранизировано. Режиссёр С. Ростоцкий, которому суждено будет создавать и «Белого Бима…», снимет прекрасный, весёлый, но с глубоким подтекстом фильм «Земля и люди».

Справедливости ради следует отметить, что и до принёсших ему славу «Записок…» Троепольский благодаря учителю сельской школы из с. Новогольское Воронежской губернии, которого будущий писатель вспоминал всегда добрым словом, Григорию Романовичу Ширме (впоследствии — народный артист СССР, руководитель Государственной академической хоровой капеллы Белорусской ССР), научившему учащихся думать над прочитанным, рано приобщившийся к литературе, первый свой рассказ напишет примерно в 1925—1926 годах. Рассказ этот, написанный под сильным влиянием писателя и драматурга А. Неверова, не сохранился. Несколько позже Троепольский начинает вести своего рода заметки: охотничьи наблюдения, пейзажные зарисовки, наблюдения за повседневным крестьянским бытом. В 1938 году в первом номере альманаха «Литературный Воронеж» появился рассказ Троепольского «Дедушка», подписанный псевдонимом «Т. Лирваг» (если читать с конца: «Гаврил Т.»). «Чем больше я перечитывал тогда рассказ, — вспоминал годы спустя писатель, — тем меньше он мне нравился, и я решил, писателем быть не смогу. Как раз в это время я увлёкся селекционным отбором проса». Но то решение своё, к счастью для многомилионной советской читательской аудитории, Троепольский не выполнил.

Новые грани таланта писателя, зачисленного критиками первоначально в цех сатириков, стали проявляться в последовавших за «Записками…» произведениях: рассказах «Соседи», «У Крутого яра» (1954), «Митрич» (1955), повести «Кандидат наук» (1958), рассказе «Странный сон, или Экзамен на здравый смысл» (1960), романе «Чернозём» (отдельное издание — 1962; в поздние издания начиная с 1970-х годов вносились существенные изменения), повести «В камышах» (1964), пьесе «Постояльцы» (1971). Написанные на деревенском материале, они высвечивали в Троепольском не только писателя, владеющего сатирическим пером, но и самобытного прозаика, поднимавшего серьёзные, остроконфликтные темы. Как и в «Записках…», писатель чётко обозначал персонажи отрицательные и положительные, высказывая к ним своё авторское отношение. Не будучи первооткрывателем — события первого послереволюционного десятилетия на селе уже описывали в своих творениях и Ф. Панфёров, и Н. Кочин, и М. Шолохов, и другие авторы, новый взгляд на то, что тогда происходило, попытался вывести и Троепольский в романе «Чернозём». Произведение это — большое, графично выписанное, затронувшее непростые вопросы нашей истории — не получило, однако, большого признания, при том что не раз переиздавалось. Куда больший успех имели рассказы и повести Гавриила Николаевича.

Не подвергая каждое из них детальному разбору, хотя любое достойно внимания, и в первую очередь рассказ о мудром старике, защитнике земли русской и её вековечных устоев, «Митрич», а также повесть о современности, показанной на фоне процесса охоты, «В камышах», выделю, тем не менее, лишь некоторые, наиболее существенные моменты. Первое: повседневность в этих произведениях писатель рассматривал, ставя во главу угла близость героя к жизни, будням, земле; ему неизменно был близок человек-труженик, человек-творец. Во-вторых, прозе Троепольского был присущ лиризм, герои его не чурались деревенского быта, традиций, доверия к тем, кто однажды оступился, веры в людей; не раз на страницах этих книг читатель становился свидетелем откровенных и задушевных разговоров, через которые в его сознание вторгалась деревенская действительность, не лишённая и прекрасных черт. В-третьих, необходимо отметить и то, что Троепольский неизменно в произведениях этих выводил и природу, по-разному — сурово, буднично, достоверно, лирично. Он не понаслышке знал о премудростях охотничьего дела, о том, в чём отличие настоящего охотника от хапуги-браконьера, о чём и рассказывает в повести «В камышах» и в рассказе «У Крутого яра».

Отдельным направлением творчества Троепольского была гражданская публицистика. Писал он, естественно, о проблемах деревни. Писал страстно, наступательно, говоря о том, что необходимо преодолевать шаблоны, уходить от бездумного и нерационального ведения сельского хозяйства, от практики неукоснительного, без учёта местных особенностей, исполнительства. Наиболее значимыми работами писателя в публицистике следует считать: очерки и статьи «Думы о земле» («Правда» от 11 марта 1956 года), «О реках, почвах и прочем» («Новый мир», 1965, №1), «Сколько воды человеку нужно?», «Об осушении и «осушении» («Правда» от 4 и 5 сентября 1966 года). Более десятилетия отдал писатель и журналу «Наш современник», на страницах которого также звучало его мудрое, наполненное искренней сыновней любовью к России слово.

И всё же сколько бы ни вести разговор о Троепольском, а сказать о нём можно, что называется, предостаточно уже хотя бы потому, что жизнь он прожил большую и не обделённую событиями, но представить писателя при этом без «Белого Бима Чёрное ухо» просто невозможно. Это тот случай, когда по первому упоминанию произведения вспоминается и сам автор.

Столь трогательной вещи, пожалуй, нужно поискать в нашей отечественной литературе. Так просто и выразительно рассказать о собаке, её мыслях, переживаниях, её верности хозяину, в котором и был сфокусирован весь её мир, смог, пожалуй, только Троепольский. Повесть эта, адресованная юношеству, всколыхнула сотни тысяч неравнодушных советских граждан, искренне переживавших трагедию Бима и задумывавшихся над тем, доколе среди нас будет жить зло, рядящееся в тогу добродетели, почему появляются люди такие бездушные, способные обидеть братьев наших меньших, преданно смотрящих им в глаза и ждущих поддержки, теплоты, доброго к себе отношения?

А вообще же замысел Троепольского, продолжившего в этом произведении гуманистическую традицию русской классической литературы, был продиктован вечными философскими вопросами — о противостоянии добра и зла, о необходимости нравственного оздоровления общества. Бим, добрейшее существо, верное и преданное, готовое служить и защищать, дружить и всегда быть рядом, становится жертвой злых, коварных и подлых людишек. Но писатель, тем не менее, веря в торжество подлинного гуманизма, в людей, большинство из которых — добрые и порядочные, в Россию, словами главного героя, фронтовика Ивана Ивановича, при развязке этой трагической истории говорит всем нам, своим современникам и будущим поколениям: «Неправда. И весна обязательно будет. И будут подснежники… В России бывают и зимы, и вёсны. Вот она какая, наша Россия, — и зимы, и вёсны обязательно».

Перечитывая «Белого Бима…», посвящённого писателем А. Твардовскому, вновь переживая эту горькую историю, встречаясь на страницах повести с самим Бимом и его хозяином Иваном Ивановичем, девочкой Люсей и её бабушкой Степановной, с тридцатилетней Дашей, закрепившей на ошейнике Бима жетон-пластинку с надписью: «Зовут его Бим. Он ждёт хозяина. Хорошо знает свой дом. Живёт в квартире один. Не обижайте его, люди», мальчиком Толиком, железнодорожной рабочей Матрёной, селянином Хрисаном Андреевичем, его женой Петровной и сыном Алёшей и другими, понимаешь: чутких и добрых людей на земле всё-таки больше, нежели недобрых и злых. Но, к сожалению, как же порою бывают они беспомощны и далеки от понимания внешнего мира, в котором погоду делают всякого рода Тётки, крикливые, настырные, нахальные, пробивные, готовые глотку перегрызть, отстаивая свой пошлый и примитивный мещанский мирок! И в этой констатации действительности Троепольский не сгустил красок. Под собирательным образом Тётки, а писатель преднамеренно не называет её человеческим именем, орущей на каждом шагу, что она «советская женщина», Троепольский и показал нам тех, кто пытался своими гнусными делами и разговорами влиять на окружающих. И чего греха таить, ведь давным-давно известно, какой вред приносят подобные Тётки, разлагающие и дезинформирующие, наговаривающие и порочащие, делающие всё для того, чтобы унизить и оболгать честного человека. Увы, никуда не ушли они и из нашего времени.

Почему же люди столь черствы, почему они живут одним днём и наносят вред природе, почему не замечают живых существ, находящихся рядом? Этими вопросами задавался писатель, адресовал он их и нам — своим читателям.

Хочется верить, как свято верил и Троепольский, в то, что общество наше будет меняться в лучшую сторону. Что рядовой соотечественник станет человечнее, совестливее, гуманнее, добрее. И не пройдёт он мимо чужой боли, да и бездомных собаку с кошкой повстречав, никогда их не обидит…

Белый Бим давно живёт самостоятельной жизнью. В Воронеже более двадцати лет назад ему установили бронзовый памятник, расположившийся в центральной части города. Может быть, кто-то и поставит это под сомнение, но очевидно, что Бим Троепольского принёс нашему обществу неоценимую заслугу. Он пытался и пытается расшевелить людские души, растопить в них лёд отчуждения и скованности, чёрствости и безучастности. Он подстёгивает нас быть добрее и милосерднее…

Пришло время вновь обращаться к творчеству Гавриила Троепольского. Начинать, наверное, следует с того, что в обязательном порядке познакомить с «Бимом…» детей наших, постигающих этот мир во всём его разнообразии. И если в процессе этого знакомства и постижения противоречивого человеческого социума с ними будет Бим, они от этого, вне всяких сомнений, несказанно выиграют. Да и людям взрослым, зрелым, а также и тем, кто пребывает в летах почтенных, полезно почитать Троепольского — патриота и гуманиста, защитника природы и деревенского уклада, нравственности и справедливости, человека, оставившего добрый след на нашей земле.

Руслан СЕМЯШКИН, г. Симферополь

Источник: «Правда»