Лучший кинооператор мира. Вадим Иванович Юсов

Один из самых дорогих и любимых людей, подаренных мне судьбой. С ним связаны лучшие годы моей жизни – детство, юность и завершающая стадия нашей общей земной судьбы.

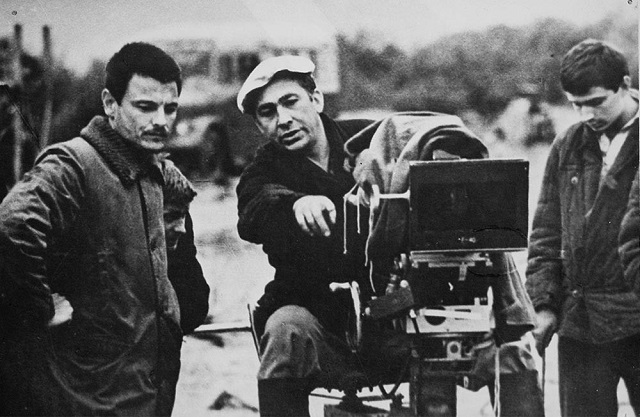

1961 год, «Мосфильм», съёмки первого фильма великого Андрея Тарковского «Иваново детство». Никто из создателей – ни сам режиссёр, ни оператор, ни, тем более, я никто из нас не подозревал, что мы создадим шедевр. Тарковский позже напишет, что он понял, что такое режиссура, лишь закончив фильм «Иваново детство».

За камерой молчаливый оператор Вадим Иваныч. Группа молодая, режиссёру – 29, оператор – один из самых «старых» – ему уже за 30. В работе со мной – юным героем фильма – оператор сосредоточенно сдержан: «Пройди по кругу, на равном расстоянии от каморы... остановись здесь... посмотри сюда... не мигай...» Мне казалось, что этот оператор живёт своей, отдельной от всех нас жизнью, что от него на площадке зависит очень многое. Иногда я думал, что именно он самый главный, ведь даже режиссёр снизу вверх поглядывает на оператора, возвышающегося над всеми нами на своём кране. Андрей Тарковский ждёт, когда этот массивный «демиург» скажет: «Можно начинать», и только тогда режиссеру можно будет скомандовать: «Внимание!.. Приготовились!.. Мотор! Начали!»

Оператор «Вадим Иваныч» какое-то время никак не выказывал своего расположения ко мне, относился так же, как ко всем актёрам, передвигающимся в окуляре его кинокамеры, – строго, по-рабочему. Больше общался с моими партнёрами – бывшим фронтовиком Валентином Ивановичем Зубковым и Евгением Жариковым.

Вечерами после съёмок мы частенько собирались в «люксе» Тарковского за чаем и шампанским. Вместе со своим другом и соавтором, моим первым режиссёром Андроном Кончаловским, прилетавшим ненадолго из Москвы, Андрей Тарковский распевал блатные песни Высоцкого, а Вадим Иваныч, наконец, расслабившись, остроумно шутил и улыбался, а когда шампанское заканчивалось, говорил мне:

– Принеси ещё...

И я стремглав летел вниз, в буфет, и приносил своим дорогим старшим коллегам шампанское. Как хорошо, беззаботно и гармонично всё было тогда: бархатный сезон, купание в Днепре, переходившее в увлекательные съёмки, молодые Вадим Иваныч, Андрей, ласковая Ирина Тарковская... Казалось – так будет всегда, вся жизнь впереди...

Наш первый человеческий контакт с Вадимом Иванычем случился во время съёмки эпизода «в болоте». Юсов и Тарковский выбрали под Каневом фантастический, похожий на японскую гравюру затопленный лес. Добрались мы до него в конце октября, когда осень клонилась к зиме, и погода для купания была весьма прохладной. Юсов, всегда продумывавший всё до мелочей, велел сделать под водою настил из досок для проходов актёров, чтобы мы не вязли в болоте. Кроме того, он приказал сшить для нас комбинезоны по пояс из полиэтилена, которые, по его замыслу, должны были предохранять наши ноги от соприкосновения с водой. В теории всё замечательно, но на практике, как только я ступил в болото, вода мгновенно затопила сшитый нитками «скафандр». Целый день приходилось ползать в холодной воде, хлюпающей в кустарном «водолазном костюме». Часто я соскальзывал с узкой доски и по пояс проваливался в болото. Вадима Иваныча, одетого в тёплые одежды, ассистенты катали на тележке по поверхности болота, а я, посиневший от холода, следовал за камерой оператора «в тыл врага».

Вадим Иваныч был кладезем житейских и операторских рацпредложений. На его счету сотни изобретений. Для ощущения полёта он ставил меня на площадку своего операторского крана, сам с камерой в руках – ногами вверх, головой вниз – ложился на металлическую стрелу и так снимал парящего во сне Ивана. Для обратной точки, передающей ощущения полёта, он, сделав математические расчёты, велел протянуть с горы до дороги металлический трос, подвесил к нему камеру с мешком, наполненным песком. По его команде мешок продырявливали, чтобы песок равномерно высыпался в дыры, что сохраняло необходимую скорость движения, и камера плавно скользила к идущей по дороге матери Ивана – Ирине Тарковской.

Работа над «Ивановым детством» постепенно сблизила меня с Юсовым. Потом последовали премьеры нашего фильма в кинотеатрах, где мы рядышком сидели на сцене. Затем триумфальное шествие «Иванова детства» по международным кинофестивалям: Венеция, Сан-Франциско, Акапулько... Меня никуда не выпускали. Лавры собирали Андрей Тарковский и Вадим Юсов. Но мы часто встречались на выставках древнерусской живописи, которые организовывал наш общий друг Савва Ямщиков, и Вадим Иваныч рассказывал мне о своей увлекательной поездке с фильмом в Южную Америку. Мне шёл восемнадцатый год, и в застольях у Андрея, Саввы и в Доме кино мы ужо сидели, как старые друзья-соратники.

Впрочем, встречи наши с Вадимом Иванычем и Андреем были не столь часты, как мне бы того хотелось, ведь я их любил и тянулся к ним всем сердцем, дорожа мгновениями нашей очередной внезапной встречи. Но чаще переживал, думая, что мои старшие друзья меня забыли. В 1965 году мне позвонил ассистент Андрея Тарковского и сообщил, что Тарковский специально для меня написал роль в новом сценарии под названием «Андрей Рублёв». Это означало, что мы снова будем работать вместе с моими дорогими Андреем и Вадимом Иванычем.

Роль Фомы, «написанная для меня», но тронула нисколько, скорее разочаровала, а вот образ литейщика колоколов Бориски захватил меня настолько, что я попросил Андрея попробовать меня на эту роль. В ответ услышал однозначный отказ, мол, эта роль написана на другого исполнителя, а ты ещё мал. Я попросил Вадима Иваныча поговорить с Андреем, убедить его сделать мне кинопробу. Вадим Иваныч обещал посодействовать, но вскоре сообщил, что Андрей категорически против. Удачной оказалась лишь третья атака на Тарковского, совершённая Саввой Ямщиковым, который поспорил с Андреем на ящик шампанского, что он в итоге утвердит на роль Бориски меня.

Потекли долгожданные дни и месяцы сотрудничества с бесценными для моей судьбы людьми – Юсовым и Тарковским. Вадим Иваныч, как и прежде, величественно восседал на кране, катался на тележке, делая мне свои операторские указания: «Пройди, встань, посмотри!» – уже как верному и понимающему его с полуслова соратнику. Оператор часто озорно подмигивал мне, кивая в сторону режиссёра, которого мы оба любили, мол, «пусть он себе командует, мы-то знаем, что к чему...» Упоительная, вдохновенная, подчас на пределе сил работа над фильмом, воскрешающим далёкий от нас пятнадцатый век Руси... И снова у меня возникало ощущение, что главный на площадке – наш оператор Вадим Иваныч Юсов, и снова мой дорогой Андрей Тарковский снизу посматривает на оператора, ожидая его команды к бою.

Сегодня мне абсолютно понятно, что без Вадима Юсова не было бы такого изобразительного решения, какое этот великий оператор-художник воплотил на экране. Он своим талантом, любовью и уважением воли своего друга, гениального режиссёра, помог создать новый киноязык ТАРКОВСКОГО. Положа руку на сердце, скажем, что этот новый киноязык Тарковского создали два гения: режиссёр Тарковский и оператор Юсов.

Во время работы над «Рублёвым» произошли драматические события в судьбе нашего любимого Андрея, повлекшие за собой трагический, достаточно быстрый исход из жизни этого великого Русского художника. На наших глазах распалась семья Тарковского. Начала распадаться и «артель Андреева». Персона, внедрившаяся в судьбу гения, начала свою разрушительную деятельность, настраивая нашего Андрея против тех, кто его действительно любил и кто был ему истинно дорог.

После фильма мы изредка пересекались с Вадимом Иванычем на премьерах «Рублёва», на выставках у Саввы Ямщикова и в застольях у него дома, но это было не так часто, как мне бы того хотелось. Мы с Саввой и Вадимом понимали, что при всей своей режиссёрской мощи любезный нашему сердцу Андрей был внушаемым человеком. Ему начали диктовать, с кем надо и с кем не надо дружить...

После «Рублёва» Андрей захотел поставить фильм о своих матери и отце. Соавтор Андрея Саша Мишарин ознакомил меня со сценарием, который вызвал во мне сложные чувства: зачем снимать исповедальный фильм о матери и своей семье, выворачивать наизнанку бельё? Такие же чувства сценарий вызвал и у Вадима Юсова, которому Андрей естественно предложил дальнейшее сотрудничество. Вадим Иваныч отказался снимать этот фильм по этическим соображением, что Андрей не мог ему простить почти до конца своих дней, посчитав поступок своего верного соратника предательством.

С Вадимом Иванычем мы тоже встречались не столь часто. Он теперь был нарасхват, работал, не переставая, с Сергеем Бондарчуком, Гией Данелия, Львом Кулиджановым...

Памятна для меня встреча с Вадимом Иванычем в Тбилиси. Он снимал в Тбилиси фильм Данелии «Не горюй», я прибыл туда в погоне за солнцем с киногруппой «Мама вышла замуж». Встретились, как старые друзья, в обильных грузинских застольях даже перешли на «ты». Чем, впрочем, потом я не часто пользовался, сохраняя глубочайшее уважение к своему другу и учителю. Гуляли в свободное время после съёмочного дня – систематически, каждый день, радуясь, что мы, наконец, дорвались друг до друга. Даже жена Вадима Иваныча Инна начала беспокоиться о нашем здоровье, жаловалась мне, что Вадим в Грузии отрывается по полной программе.

В конце восьмидесятых мы столкнулись с Вадимом Иванычем около «Мосфильма». Зашли в кафе, подняли бокалы за нашу дружбу, за нашего любимого Андрея, которого, как оказалось, мы оба не видели в точение последних пяти лет. И это при том, что Андрей и Вадим Иваныч живут в одном доме, в соседних подъездах. Разгорячённые дружеским застольем, мы решили немедленно навестить Андрея.

Дверь открыла разлучница – Лариса Пална. Окинула непрошеных гостей негостеприимным взором, но прогнать Юсова и Бурляева не решилась, позвала Андрея. Андрей, в отличие от неё, не удивился нашему появлению, словно и не бывало прожитых порознь лет. Мы долго просидели в столовой под большим абажуром и расстались далеко за полночь. Говорили, стараясь соединить разорванные связи, преодолеть неизвестно как образовавшуюся между нами пропасть. Почему так случилось? Ведь нас объединяло то, что навсегда прилепило нас друг к другу: дорогая для каждого из нас совместная работа, наша искренняя любовь друг к другу... Никогда мы не видели Тарковского таким, как в тот вечер. Казалось, жизнь довела его до последней степени терпения. Он ругал буквально всё и вся вокруг. Досталось и нам с Вадимом: ому за то, что он пишет сценарии, мне за то, что я стал режиссёром, пишу стихи и читаю их на своих творческих вечерах. Тарковский говорил, что только в его картинах мы могли по-настоящему творить: Юсов – как оператор, я как актёр.

Может быть, в его словах была правда, но я но мог согласиться: было обидно не столько за себя, сколько за Вадима Иваныча, который искренне любил и ценил Андрея. Кажется, впервые я решился возразить Андрею: «Зачем ты обрубаешь своим ближним крылья?..» Андрей задумался и ничего мне не ответил. Это был вечер откровений, последний вечер в нашей жизни. Мы простились, крепко обнявшись, сердечно и нежно. Я не знал, что прощаюсь с человеком моей судьбы, дорогим Андреем, навсегда.

Незадолго до смерти Андрея Вадим Иваныч встретился с ним в Италии. Вернувшись, он рассказал мне, что Тарковский доведён до предела, что без России ему жить невыносимо, что он «мечтает о своём домике под Рязанью»... Но неотменимо, словно тень, присутствующая рядом с ним его «со-путница» вновь ворвалась в общение друзей, напоминая о том, что это невозможно, что им надо поправить финансовые дола, что им нужно охать в Лондон... Вскоре нашего Андрюши, как нежно называл его Вадим Иваныч, не стало.

Наши встречи с Вадимом Иванычем стали более частыми. В 2000 году на сцене Кремлёвского дворца съездов, где проходило открытие очередного Международного кинофорума «Золотой Витязь», я вручил своему другу и учителю, великому оператору современности, высшую награду нашего фестиваля – Золотую медаль имени Сергея Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф». Я неизменно приглашал его на все наши ежегодные кинофестивали; когда он мог оторваться от своих ВГИКовских забот, он приезжал ко мне. В начале 2000-х годов Вадим Иваныч согласился преподавать операторское мастерство моим студентам во Всесоюзном институте переподготовки и повышения квалификации кинематографистов. Мой друг неизменно посещал все мои юбилейные даты – 55-, 60-, 65-летие – и произносил поздравительные слова, исполненные уважения и любви.

И, наконец, наша последняя совместная работа над кинопроектом «Сергий Радонежский», снимать который я, естественно, предложил моему великому другу. Мы оба отдавали себе отчёт в том, что это – последняя подаренная Господом возможность нашего жизненного сотворчества. Впервые за полвека после «Андрея Рублёва» я дожил до возможности соприкоснуться с моим другом душою уже не как актёр с оператором, но как режиссёр с оператором. Но знаю, как Вадим Иваныч, но я каждый день благодарил Бога за ещё один подаренный мне день духовного единения с дорогим моему сердцу человеком. Вадим Иваныч называл меня по имени-отчеству, и не только на людях, но и в общении один на один. Это удивляло и стесняло меня: кто я перед ним? Колька, который всегда с благоговением относился к паре кинематографических небожителей – Юсову и Тарковскому, – мальчишка, открытый и прославленный ими.

Он внимательно выслушивал мои режиссёрские соображения, анализировал и высказывал свои предложения по их реализации, принимая всё, что я говорил, как истину, которая не обсуждается, но подлежит изобразительному воплощению. Работал Вадим Иваныч с удовольствием и азартом. Улыбаясь своей «юсовской» хитроватой улыбкой, он говорил: «У нас с тобой клубничный период...» «Перед нами стоит задача не меньшая, чем пород Бондарчуком в “Войне и мире"...» Он предлагал инженерные решения, помогающие нам создать эффект «духовной камеры», наблюдающей за Сергием Радонежским, словно Всевидящее Око. Предполагал построить такую келью Сергия, у которой бы по мере движения камеры плавно и бесшумно отъезжали стены, предоставляя камере возможность совершать невидимое движение. Мы выезжали на выбор натуры в Подмосковье и, не найдя первозданного Радонежского леса, решили по весне вылететь в Сибирь. Заказали вологодским мастерам, плотникам-реставраторам, изготовление кельи Сергия. Привлекли лучших художников по декорациям, костюму и гриму. Начали фотопробы главных персонажей фильма.

Вадим Иваныч не прекращал учиться всю жизнь, был в курсе всех передовых кинотехнологий, часто показывал мне каталоги с образцами новейшей киноаппаратуры, фрагменты фильмов и телепередач, подталкивающих нас к выбору изобразительного решения нашей картины. Однажды он предложил зайти в мосфильмовский павильон к Никите Михалкову, где тот снимал «Солнечный удар», посмотреть технику, на которой они снимают. Когда мы вошли в павильон, к Юсову устремились операторы Михалкова, оказавшиеся учениками Вадима Иваныча. Они воодушевленно начали рассказывать учителю о своих операторских решениях. Никита Михалков обнял старого друга, объявив группе: «К нам пришёл великий Юсов!»

На протяжении года мы были в ежедневном контакте с Вадимом Иванычем. Работали над сценарием, раскадровками, проводили встречи с профессионалами, приглашая их к совместному творчеству, встречались с компьютерными графиками, оговаривали эпизоды будущего фильма. Наедине часто говорили об Андрее Тарковском и Сергее Бондарчуке, о временной, бренной, прекрасной жизни, которую мы оба любили, о переходе в жизнь Вечную, о том, что не следует опасаться переступить за черту материальной жизни... Я поделился с Вадимом Иванычем своим духовным опытом прикосновения к жизни духа вне тела. Он слушал с большим интересом, не выражая сомнений.

Но вот финансирование проекта прекратилось, работа над фильмом была остановлена, группа распущена. Это был серьёзный, болезненный удар по нам обоим. Мы помогали друг другу преодолеть этот шок. Я пригласил Вадима Иваныча с женой к себе на дачу, куда я перевёз изготовленную для фильма часовню Сергия Радонежского. Позвал знакомого протоиерея для освящения часовни. Навсегда останется в моей душе печальный образ Вадима Юсова, сидящего предо мною в часовне, на грубой лавке Сергия Радонежского. Батюшка совершал обряд освящения часовни, а я то и дело поглядывал на своего друга. Печаль в его глазах была глубокой, нескрываемо безысходной... Таким своего друга я никогда в жизни не видел.

Мы провели вместе день, исполненный любви и покоя. Он искренне восхищался моей скромной рубленой избой, мы говорили друг другу идущие от сердца слова. Через несколько дней мне позвонила жена Вадима Иваныча и сказала, что он скончался.

Николай БУРЛЯЕВ

«Наш современник», № 10, 2020