Когда-то Питирим Сорокин называл культуру XX века «чувственной», появившейся как ответ на разрушение больших и малых ценностей человечества. Чувственная культура стремится «отразить чувственную красоту и обеспечить чувственное удовольствие и развлечение». Герои и персонажи такой культуры – типичные смертные. Эта культура существует для рынка и конкурирует с другими товарами. Характеризуя искусство чувственной культуры, П.А. Сорокин писал, что «это искусство пейзажа и жанра, портрета, карикатуры, сатиры и комедии, водевиля и оперетты, искусство голливудского шоу; искусство профессиональных художников, доставляющих удовольствие пассивной публике». Но и чувственная культура пережила кризис. А искусство превратилось в товар, творец – в активного и полноправного участника рыночных отношений. Сложилась ситуация, когда делец подчинил себе творца и навязал свои вкусы публике, определив таким образом дальнейшее развитие культуры.

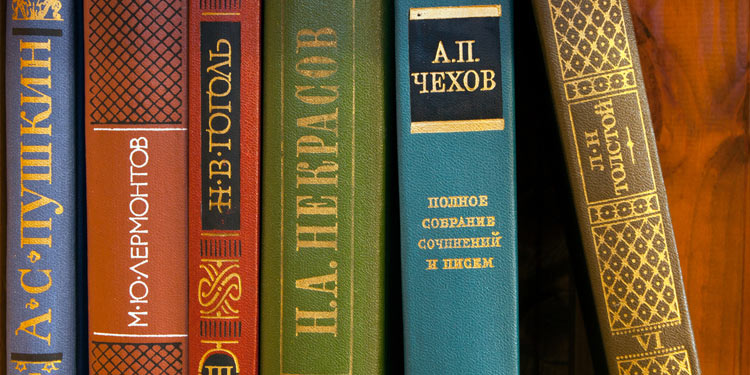

Этот процесс, характерный и для Западной Европы, и для США, не обошел стороной и Россию, где обрел свои, обусловленные местными историческими особенностями, черты. Оставим русскую классику. Вспомним советскую, доперестроечную культуру. В литературе это Горький и Толстой, Булгаков и Платонов, Паустовский и Катаев, Беляев и Ефремов, Шолохов и Бондарев, Анатолий Иванов и Симонов, Панова и Велембовская, Быков и Шукшин… В музыке – Шостакович и Кабалевский, Прокофьев и Хренников, Свиридов и Чайковский, Дунаевский и Блантер, Островский и Мокроусов, Дашкевич и Дога, Пахмутова и Симонян, Артемьев и Петров… Живопись, кино, театр представлены не менее славным списком имен. И особо отметим: это не просто имена, это – уровень. Но уже к концу 80-х заданный уровень стал падать. Советское кино всё больше стремилось походить на американское: мордобой, обнаженные женские тела и половые акты на экране зачастую воспринимались публикой как откровение и прорыв в трансцендентное. Иначе как диверсией невозможно объяснить, зачем в 1988 году школы по всей стране устраивали массовые походы на «Маленькую Веру».

Мастерство, вкус, художественный дар кем-то негласно были объявлены скучным консерватизмом. А дальше всё покатилось как снежный ком, да еще и по наклонной плоскости. Сначала мода на детективы и фэнтези, потом проклятия соцреализму, потом повсеместно какие-то голые люди с патологиями. Но самое главное – агрессивное наступление чего-то бездарного, серого и пошлого.

Кто может назвать хотя бы десять хороших фильмов, снятых в России за последние тридцать лет и сопоставимых с фильмами советскими? Сопоставимых по оригинальности, точности в деталях, актерскому и режиссерскому профессионализму… А вспомнить столько же песен, написанных за тот же период? Уровня Пахмутовой–Ошанина или Блантера–Исаковского. Может быть, кто-то слышал о новых операх или балетах вроде «Бориса Годунова», «Щелкунчика» или, на худой конец, «Спартака»? Нужно признать, что ничего сколько-нибудь значительного, интересного, сложного в постсоветской России не появилось. В 90-е годы некоторые деятели искусства уверяли, что «99% продукции, которая производилась из года в год, составлял шлак, брак. Был фасад с отдельными яркими именами, в том числе и среди представителей шестидесятников и более молодых людей, но за фасадом были труха и гниль». Например, режиссер, актер, сценарист и драматург Андрей Смирнов, выпустивший недавно фильм «Жила-была одна баба», о котором критика высказалась предельно ясно: «ноль фактов, много грязи», уверяет, что ему «смешно слышать вздохи и ностальгию по советскому кино» и что «даже сравнивать нельзя сегодняшний российский кинематограф и советский. Потому что шедевры того времени – это ничтожная часть того, что было». Правда, почему-то даже проходные советские фильмы или «шлак» смотрятся не в пример лучше нынешних, в том числе и снятых режиссером Смирновым. Да и актеры почему-то даже в далеко не шедевральном «Белорусском вокзале» именно играют, а в «Жила-была одна баба» то орут, то безлико проговаривают текст. Но Андрей Сергеевич остается оптимистом: «Посмотрите, восклицает он, «на сегодняшний уровень кинематографа, в первую очередь сериалов. Только за последний год (2019-й. – С.З.) вышли «Звоните Ди Каприо!», «Домашний арест», «Обычная женщина» – картины высокого художественного и профессионального уровня. Сейчас в один год выходит минимум пять-семь сериалов очень высокого уровня, о таком и речи не шло в советское время. При этом российский кинематограф только становится на ноги. <…> Так надо, чтобы хотя бы еще два-три поколения прожили нормально, тогда и выяснится подлинная мощь российского кино». Ну да, за тридцать лет не дождались, подождем еще. От волка толка.

Но, как говорится, кому и кобыла невеста. Быть может, Андрей Смирнов ежегодно вкушает по пять-семь сериалов про финансовые потоки и внебрачные беременности и заслушивает всё это каким-нибудь мюзиклом. Всё может быть. То, что Андрей Сергеевич Смирнов – сын историка и писателя Сергея Смирнова и тесть человека неопределенных занятий по имени Анатолий Чубайс – не жалует советскую власть, ни для кого не секрет. Другое дело, что антисоветизм не просто лишил Андрея Сергеевича и иже с ним способности рассуждать здраво и смотреть на вещи объективно, но и заставил лукавить (ну не может не знать режиссер Смирнов о том, что и обожаемый им Голливуд отнюдь не фабрика шедевров, да и о новых правилах «Оскара», которые есть не что иное, как цензура, не мог он не слышать), да и просто вогнал в дебри развесистой клюквы. Ведь именно в таком ключе снят фильм «Жила-была одна баба». Что же касается цензуры, то, как неоднократно было отмечено, на творцах она сказывалась скорее уж благотворно. Во всяком случае, прикрывала у некоторых отсутствие вкуса.

Если человечество не уничтожит себя в ближайшие годы, если когда-нибудь наше время будут изучать по произведениям культуры, в том числе и по фильмам режиссера Смирнова, то нормальные, нравственно и психически здоровые люди вывод о нас сделают примерно такой: чуждые прекрасному, развращенные, неуравновешенные индивиды, склонные к предательству и более всего на свете ценящие личное удобство и возможность пускать пыль в глаза.

Но поскольку нам важна не столько общественная, сколько политическая составляющая современной культуры, обратим внимание на культурную политику, проводимую государством. Сразу оговоримся: за 30 постсоветских лет культура в нашей стране опростилась настолько, что впору говорить об ее исчезновении. Имитация культуры, знаки, ее изображающие, или симулякры, – не в счет. Нас интересует фактическая сторона вопроса, а не формальная. То есть можно ли то, что в нашей стране называется культурой и искусством, действительно называть этими словами или же мы используем их по привычке, называя пением кваканье, а балетом – прогулку коровы по льду.

Например, каким образом государство влияет на книгоиздание и вообще на литературу. Писатели жалуются, что государство их не поддерживает. Но это не так. Государство поддерживает одних и не поддерживает других. Кого же и как оно поддерживает? Мы уже неоднократно говорили об этом. Прежде всего эта поддержка выражается в наполнении государством премиальных фондов. С помощью этих фондов, или попросту премий, раскручиваются, а затем навязываются читателям очень странные авторы и их тексты. У читателя складывается впечатление, что это и есть современная российская литература. Многие как-то не задумываются над тем, что других писателей и другие тексты просто не допускают к премиальным спискам, и вовсе не по причине качества написанного.

Вся эта система напоминает какую-то коррупционную схему или мафиозную структуру. Оно бы и ладно, да ведь речь идет о литературе, которую не зря называют хранилищем ценностей. Разумеется, ценностей духовного порядка. Стоит ли говорить о том, что хорошая книга учит и воспитывает, поддерживает и утешает, заставляет думать и чувствовать, позволяет, в конце концов, отвлечься и забыться. Русская литература выступала против несправедливости и порока, за обновление и духовное возвышение человека. Так, Горький видел назначение художественной литературы в изживании зависти, жадности, инстинкта собственности, в уничтожении цинизма, лжи, лицемерия, жестокости, в воспитании нового человека.

Литература служит делу познания жизни, считал Горький, для будущих поколений она сохраняет историю быта, настроений и особенностей своей эпохи. Добавим, что литература хранит связь времен и поколений, объясняя современнику поступки и мотивы предков, а потому в литературе, как и вообще в культуре, важна преемственность. Это вовсе не означает какой-то подражательности, скорее, дело в единстве мировосприятия, в сохранении национального сознания, то есть особого образа и строя мысли, в понимании себя, истории своего народа, а также в обосновании существования своей страны.

Из всего вышесказанного напрашивается естественный вывод: государство должно быть заинтересовано в продвижении хороших и умных книг, написанных правильным, красивым языком. Это и есть национальная культура, от которой напрямую зависит и то, что называется «нравственным климатом», и эволюция разных сторон жизни, и формирование молодого поколения, то есть развитие и, в конце концов, безопасность страны. Литература не должна и не может быть отдана на откуп дельцам, точно так же, как нельзя всю медицину сделать платной, – последствия могут быть уж больно нежелательными. Всё это вещи давно известные, так что и говорить-то об этом неловко – чувствуешь, что впадаешь в банальность, изрекая элементарные истины. Но, с другой стороны, если это известно, то почему игнорируется?

Что же происходит в России все последние тридцать лет? Читателю навязываются книги слабые – с точки зрения как языка, так и содержания, лживые – с точки зрения фактов и откровенно неполезные – с точки зрения воспитания или сохранения связей. Книги, не позволяющие взрастить что-либо ценное, зато разрушающие интерес и уважение к своей стране, внушающие непонимание и неприятие прошлого, ниспровергающие святыни. А сказала ли российская литература какое-то свое новое слово? И этого не произошло.

Священник Андрей Ткачев заявил, что никогда не станет ругать советскую власть хотя бы потому, что именно она дала ему и другим детям из простых семей – как он выразился, «сиромахам» – рафинированное, дворянское литературное образование. Русские классики – Пушкин, Баратынский, Тургенев, Толстой – писали для дворян, не рассчитывая, что крестьянин или рабочий станет читать их сочинения.

Действительно, представим, что крестьянин, пусть даже с ЦПШ за спиной, открыл «Войну и мир» на первой странице… Как открыл, так и закрыл. И дело даже не во французском языке. Поэтому отец Андрей и утверждает, что, научившись понимать дворян через литературу, через образы литературы, он и сам как бы стал дворянином. Во всяком случае, его сознание оказалось на уровне сознания дворянина XIX века. А где, на каком уровне оказывается сознание тех, кто читает современную премиальную литературу? Сможет ли такой читатель постичь душевные тонкости Татьяны Лариной или Наташи Ростовой, Григория Печорина или Георгия Желткова? Или он в развитии ума и чувств останется на уровне героев сериалов, кои так любезны вкусу приснопамятного Андрея Сергеевича Смирнова?

Если государство действительно озабочено опрощением или примитивизацией граждан своей страны, то ничего лучшего оно и придумать не могло, как фактически уничтожить национальную культуру. Так наверняка получится воспитать людей, скажем, простых и малосведущих, да к тому же не понимающих и отторгающих своих предков. Причем как предков, строивших новый мир и совершивших небывалый прорыв по всем направлениям, так и предков, воевавших с Наполеоном или с рыцарями Ливонского ордена. Вот пример.

Несколько лет назад вышла книга писательницы Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», посвященная страданиям татарского народа от советского (читай – русского) тоталитаризма. А следом вышел и сериал, снятый по книге (наверное, его имел в виду Андрей Смирнов, говоря о сериалах высокого уровня). Об уровне как книги, так и сериала было сказано предостаточно. Но на что же стоит обратить особое внимание? На то, что слабая книга, написанная невыразительным языком, ничего общего не имеющая с историей, и более того, откровенно клеветническая, а местами просто неумная, получила престижную российскую премию как лучшее произведение, созданное в России. Засим немедленно о книге растрезвонили не то что по всей Руси великой, а по всему белу свету, после чего перевели, с подачи российской стороны, почти на всяк сущий в нем язык. Далее книгу экранизировали и показали по телевизору накануне Дня Победы. И всё это, заметим, за казенный счет. Вопрос: зачем? Но и это еще не всё. 9 сентября 2020 г. председатель российского правительства М.В. Мишустин, несмотря на угрозу коронавирусной инфекции, вручил премию российского правительства в области культуры за 2019 год писательнице Гузели Яхиной за роман «Зулейха открывает глаза».

Таким образом, власть согласилась считать это странное произведение лучшим в РФ, признав на государственном уровне, что это и есть современная российская литература; фальсификация истории, осуждаемая президентом, на самом деле разрешается, а показ в юбилей Победы клеветнической саги предлагается правительством рассматривать как явление нормальное, несмотря на возмущение широкой общественности, вплоть до требований мусульман извиниться за, между прочим, оскорбление чувств верующих. Но, видно, и чувства верующих у нас теперь попадаются разной свежести. Есть чувства – у кого надо, тут можно и в тюрьму угодить. А есть и такие, что катай-валяй, оскорбляй хоть по матери.

Никто ведь не призывает запрещать что-то писать. Пусть будет много писателей, хороших и разных. Но только в сотый раз задаем мы неведомо кому вопрос: для чего слабые, пустые, косноязычные книги объявлять на государственном уровне современной классикой и навязывать их в таком качестве читателю? И дело не только в Яхиной.

Недавно в статье «Слово, цифра и бушующая наглость» писатель Ю.М. Поляков рассказал о том, какое влияние имели советские писатели еще в конце 80-х годов и как выступали «против реформирования страны с помощью самопогрома и сноса советской цивилизации «до основанья, а затем...». И, опасаясь этого влияния, новая власть с начала 90-х принялась выдавливать таких писателей из информационного пространства. Вот тогда и появились «обласканная властью либеральная тусовка и патриотическое литературное гетто». С тех пор мало что изменилось.

Разве что возникла премиальная система, отмечающая не лучшие произведения, а «своих» авторов. Кроме того, профессиональные редакторы и корректоры почти повывелись в российских издательствах. А Союз писателей как экспертное сообщество практически утратил авторитет. Во всяком случае, мнение этой организации при награждениях никого не интересует и ни на что не влияет. В сентябре в Ульяновске состоялось вручение премии имени И.А. Гончарова. В номинации «Мастер литературного слова» губернатор С.И. Морозов вручил литературную награду писательнице Дине Рубиной за роман «Наполеонов обоз». Пикантность ситуации заключается, во-первых, в том, что несколько лет назад тот же С.И. Морозов заменил текст Тотального диктанта авторства Дины Рубиной на фрагмент из очерка Василия Пескова о живописце Аркадии Пластове. Тогда Морозов так объяснил свое решение по Ульяновской области: «Творчество писателя, активно использующего в своих произведениях ненормативную лексику, не соотносится с концепцией Тотального диктанта, акция прежде всего выступает за чистоту русского языка, за повышение культуры письма». Но из романа, получившего премию в 2020 году, обсценная лексика никуда не исчезла. Кроме того, Кутузов и Раевский в романе – образы, скорее, отрицательные. Что можно добавить к этому?.. И опять же: никто не призывает запрещать. Но зачем искажать историю, а после превозносить искажения? Зачем развенчивать героев войны 1812 года, принижать освободителя Москвы – русской столицы? Писатель Владимир Родин заметил по поводу романа Дины Рубиной: «Каждый писатель вправе писать о своей нации, как он хочет. Восхвалять или бичевать пороки. Но когда автор начинает искажать историю и опошлять культуру другого народа – это уже шовинизм».

Во-вторых, Союз писателей России, представленный в жюри, никаким образом не отреагировал на случившееся – не заявил протеста, не выступил с заявлением, не потребовал, в конце концов, разъяснений и не отказался впредь участвовать в этаком жюри. Между тем портал Ulnovosti.ru сообщил, что «у многих людей, с которыми удалось переговорить, осталось ощущение, что Рубину намеренно продвигали. Почти никто из ульяновских членов Союза писателей, музейщиков и филологов, входящих в комиссию по присуждению премии, не поставил Дину Рубину во главу шорт-листа». Разве могло бы случиться нечто подобное, если бы писательская организация имела авторитет? Вряд ли.

Нужно обратить внимание и на то, что современной литературой от лица государства занимается не Министерство культуры, а Роспечать, входящая в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. То есть с точки зрения государства, литература – это не культура, это – так, болтовня. Коммуникация, одним словом. А коммуницируя, можно и матюгнуться, и Кутузова мерзавцем назвать. Можно даже кота своего наречь Пушкиным и орать, как героиня Дины Рубиной: «Пу-ушкин-и-ин, с-с-собака», «Пушкин, паскуда-а-а-! Пу-у-ушкин, падла черна-я-я!» А теперь представим, что какой-нибудь российский подросток прочитал это. Ведь как смешно! Чего бы не повторить?..

По мнению Ю.М. Полякова, ведущего с Роспечатью давнюю и непримиримую войну, главный грех этого агентства – в сознательном бойкотировании «идеи консолидации писателей и, напротив, всяческая поддержка двухообщинности с явным благоволением к либеральной группе». Так стоит ли удивляться, что в стране Пушкина и Толстого лучшим писателем стала Гузель Яхина и иже с ней? Впрочем, вопрос риторический. Удивляться вообще давно пора перестать.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА