Идеи «братства, родственности и отечественности» в философии Н.Ф. Федорова и творчестве В.М. Шукшина

«Хочу растопырить разум, как руки, — обнять две эти фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить...» (В. М. Шукшин).

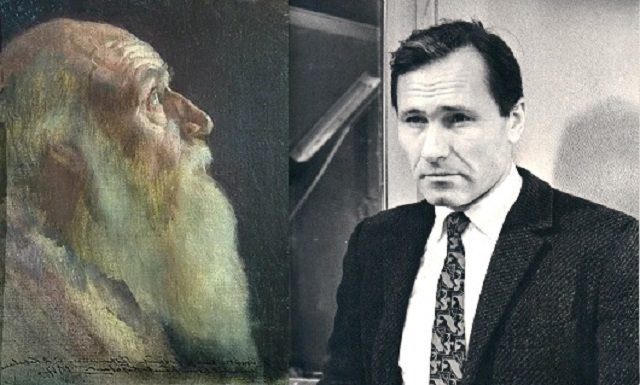

Используя слова Василия Макаровича Шукшина в качестве эпиграфа, хотелось бы действительно растопырить разум, как руки и, обняв, сблизить две выдающиеся фигуры, фигуру самого Шукшина — писателя, режиссера, актера и фигуру удивительного русского мыслителя Николая Федоровича Федорова. Поразмыслить и понять, как много в них общего, общих идей, общей философии жизни, общего миросозерцания, духовности, сблизившей эти две, вроде бы и не похожие фигуры, жившие в разных столетиях, но смотревшие на мир и видевшие его через единую христианскую призму.

Проходят годы, и время расставляет все и вся по своим местам. Кто-то из авторов, писателей, поэтов, музыкантов, обласканный публикой, правителями своего времени, сошел с жизненной сцены, и имя его ушло в небытие. А чьи-то идеи, мысли, произведения, не признанные современниками, доказав свою жизнеспособность, пробились через века. К числу этих удивительных людей, способных видеть на многие годы вперед, можно отнести и Федорова. Выдвинутая им идея освоения человеком Вселенной, казавшаяся столь утопической в девятнадцатом веке, сегодня настолько реальна, что, наверное, никто, кроме специалистов, не сможет сказать точно, сколько людей побывало на сегодняшний день в космосе. Но интересно в его творчестве даже не это, а то, что ставит его в один ряд с великими национальными мыслителями России: идеи о «братстве, родственности и отечественности».

«Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим»... Интересны в этой «Записке...» мысли Федорова о братстве и небратстве, о родстве и неродстве, знаменующие его связь с кругом консервативно-патриархальных мыслителей. Они полагают основу для сближения его творчества с творчеством Шукшина, вошедшего в плеяду уже советских «писателей-деревенщиков». А суть этих мыслей Федоров выразил в следующем: «Только в учении о родстве вопрос о толпе и личности получает решение: единство не поглощает, а возвеличивает каждую единицу, различие же личностей лишь скрепляет единство, которое все заключается во-первых, в сознании каждого себя сыном, внуком, правнуком, праправнуком... потомком, т. е. сыном всех умерших отцов, а не бродягою, не помнящим родства, как в толпе: и, во-вторых, в признании каждым со всеми вместе, а не в розни, не в отдельности, как в толпе, долга своего к ним, ко всем умершим отцам» (Федоров 1995-2000/1, с. 44). Мысль о родстве о любви к отцам и праотцам проникнута глубоким христианским смыслом о долге перед ними всегда необходимо помнить, без любви к ним не может быть и любви к Отечеству или «отечественности», которой автор заменяет слово «патриотизм».

Николай Федорович так объясняет эту замену: «Под небратским состоянием мы разумеем все юридико-экономические отношения, сословность и международную рознь В вопросе о причинах неродственности под неродственностью мы разумеем “гражданственность”, или "цивилизацию”, заменившую “братственность”, разумеем и “государственность”, заменившую “отечественность” Отечественность — это не патриотизм, который вместо любви к отцам сделал их предметом своей гордости, т. е. заменил любовь, или добродетель, гордостью, пороком, а любовь к отцам – любовью к себе самим, самолюбием» (Федоров 1995-2000/1, с. 43). То, что нам кажется нормальным и даже желательным — гордость своими отцами, предками, для Федорова является грехом, пороком, гордыней, подменяющей собою любовь. Любовь к отцам и Отечеству, неразрывная с воскресительным долгом — такова русская национальная идея, как ее формулирует Федоров. Н. А. Бердяев в работе «Русская идея» писал о нем: «В учении Федорова очень многое должно быть удержано, как входящее в русскую идею. Я не знаю более характерно русского мыслителя, который должен казаться чуждым Западу» (Бердяев 2008, с. 216).

Творчество Шукшина многое роднит с философией Федорова. И это совсем не случайно: у них общая христианская почва. Федоров был глубоко верующим человеком, и Шукшин относился к Православию удивительно трепетно и нежно. Говоря о русском православном храме, Василий Макарович находит для него потрясающие эпитеты: «Белая красавица, светлая каменная сказка чудо, гордость русского народа» (рассказ «Мастер»), да и отношение к верующим бережно и тактично: «Глухов уважал набожных людей. За то уважал, что их преследуют, подсмеиваются над ними... За их терпение и неколебимость. За честность» (рассказ «Бессовестные»). У Шукшина все главные понятия в жизни человека, такие как счастье любовь, сила проникнуты евангельским смыслом. Он писал: «Самое обыкновенное человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать. И прощать умеет. И делает это от души. Это — счастье» (киноповесть «Живет такой парень»). Вот оно, евангельское понимание счастья.

Таково же понимание и силы человеческой: она не в разрушении, а в терпении: «Не то ли и есть сила-то человеческая — вот такая терпеливая и безответная?» (рассказ «Страдания молодого Ваганова») И, конечно же, любовь, которая управляет миром. Самое мучительное, но при этом и самое прекрасное чувство, которое должно коснуться каждого человека

«Любовь ходит по земле

— А чего она ходит?

— Чтобы люди знали ее, и чтоб не забывали... Она красивая-красивая.

— Хоть бы разок увидеть ее.

— Увидишь. Она придет к тебе» (киноповесть «Живет такой парень»).

На первые рассказы Шукшина критика отреагировала моментально и сразу же причислила его к разряду писателей-«деревенщиков» И на это были свои причины. Шукшин ощущал себя частью русского мира, частью России, любовь к которой просматривается в каждом произведении. «Велика матушка Русь!» — пишет он в рассказе «Чужие», или «А над русской землей встает огромное солнце» (киноловесть «Живет такой парень»).

Очень любовно Шукшин говорит о деревенском мужике: «Это очень умный, хитрый и в то же время какой-то поразительно доверчивый человек. Ведь это сегодняшняя Россия...» (киноповесть «Печки-лавочки»). Шукшин противопоставляет деревню городу, называя последний «Вавилоном», в то же время считая, что деревня сохраняет в себе настоящую народную культуру, незапятнанную грехом и развратом «Гремит и кривляется "ритмичная жизнь”. То ли это какой-то вселенский шабаш, то ли завтра конец света. Не архангел ли Гавриил дует в свою сзывающую трубу, и нет ли тут — среди обаятельных дам и джентльменов — этих, с хвостиками и на копытцах?» (киноповесть «Печки-лавочки»). Для Шукшина деревня намного понятнее, чище, нравственнее города, а главное патриархальнее. Это — Россия, в чем-то неуклюжая, но своя родная, такая, какая она есть.

Герои произведений Василия Макаровича — люди яркие, запоминающиеся. Сам автор делит людей на две категории: «... один человек живет — горит, а другой — тлеет» (рассказ «Бессовестные»). Вот и герои Шукшина люди горящие, при этом часто соединяющие в себе как бы два начала, в которых деревенский мужик — «мечтатель, выпивоха, ходячий анекдот» (рассказ «Митька Ермаков»), «вечный шут» (рассказ «Крыша над головой»), «забулдыга, непревзойденный столяр» (рассказ «Мастер»), «начитанный и ехидный» (рассказ «Срезал»), «дядя Иван, коновал, философ и художник» (рассказ «Пьедестал»). Все эти персонажи запоминающиеся, и в каждом отражена грань русского характера — характера не простого, в чем-то конфликтного, ищущего, задающего вопросы, пытающегося на них дать свой простой, может быть, неграмотный, но чистый и искренний ответ.

Конечно, главная тема, которая во многом роднит творчество Федорова и Шукшина, это тема «родства, братства и отечественности». У Василия Макаровича целый ряд таких произведений, в которых прямо или косвенно она прослеживается.

Так, в рассказе «Приезжий» немолодой уже художник Игорь Александрович, волей случая, желая отдохнуть две недели в отпуске, случайно приехал в деревню Мякишево, где председатель сельского совета порекомендовал ему для отдыха снять комнату в доме инженера Синкина. Вот в этом-то доме и произошла встреча Игоря с его бывшей женой и дочерью Ольгой, которых он очень давно потерял, будучи осужденным к лишению свободы. Казалось бы, неожиданная встреча, неподготовленное знакомство с дочерью, которая в итоге выгнала его из дома, ничего не предвещали хорошего. Но в финале небольшого рассказа Ольга, догнав отца, говорит ему и себе главные в жизни для них обоих слова: «Ты одинок, папа. Теперь ты не будешь одиноким» (Шукшин 2009-2, с. 123).

Интересно начинается рассказ «Залетный». Запил уважаемый в деревне человек, кузнец Филипп Наседкин. Его жена Нюра-Заполошная, в соответствии со своим прозвищем и по традициям того времени, решила мужа спасать, т. е. вызвать Филиппа на заседание правления колхоза, чтобы как следует пропесочили и направили в нужное русло. На заседании все и выяснилось. На самом деле Наседкин не запил, а вечерами ходил на край деревни, туда, где жил бывший художник Саня — тяжело больной человек, купивший ветхий дом у цыган и приехавший из города, по сути, умирать. Саня «был неподдельно добрый человек. Тянуло к нему как к родному, одинокому, смертельно больному. Можно было долго сидеть на старом теплом бревне и тоже смотреть далеко — в горы. Думалось — не думалось — хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг — в какую-то минуту — стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни — смерил нечто драгоценное и все понял» (Шукшин 2009-2, с 88—89). Деревенские замужние бабы возненавидели Саню, окрестив его прозвищем «Залетный», а вот Филипп сумел разглядеть в этом непонятном человеке душу, родившую в нем глубочайшее евангельское чувство братской любви, добра, чистоты, то, что Федоров называл «братственностью». «Филя, когда бывал у Сани, испытывал такое чувство, словно держал в ладонях теплого еще, слабого воробья с капельками крови на сломанных крыльях — живой комочек жизни. И у Фили все восставало в груди — все доброе и все злое. — когда про Саню говорили плохо.

Он так и сказал на правлении колхоза

— Саня — это человек. Отвяжитесь от него. Не тревожьте» (Шукшин 2009-2, с. 89).

Через неделю Сани не стало, он помер. Помер на руках у человека, искренне любившего его. Любившего ни за что. Просто так. Как брата, потому что рядом было тепло и хорошо. «Филя и другие мужики схоронили Саню. Тихо схоронили, без лишних слов. Помянули» (Шукшин 2009-2, с. 96).

Удивителен русский человек, в его характере могут скрываться самые противоречивые свойства: бравада, обидчивость, мстительность, но при этом и безграничная доброта, и отзывчивость, как в рассказе «Сураз» у Спирьки Расторгуева: «Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался... Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой.

— Давай, может, посадют.

И правда, посадили. После войны» (Шукшин 2009-2, с. 63).

И все-таки, «добротой своей он поражал, как и красотой. Мог снять с себя последнюю рубаху и отдать — если кому нужна. Мог в свой выходной поехать в лес, до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу.

— Да чего бы тебе. Спиренька. ангел ты наш?.. Чего бы тебе за это? — суетятся старики.

— Стакан водяры. — И смотрит с любопытством...» (Шукшин 2009-2, с. 64). Все просто, как у Федорова — «отечественность», т. е. — любовь к отцам, без причины, без вопросов: «А почему? А за что?», только лишь потому, что они отцы.

Эта же тема звучит и в рассказе «Солнце, старик и девушка». Каждый вечер, после того, как спадала дневная жара на берег реки Катунь выходил восьмидесятилетний старик, садился на одно и то же место у коряги и, не шевелясь, смотрел, как огромный огненный шар Солнца, медленно погружавшийся за вершины Алтая. Однажды к нему подошла молоденькая девушка с плоским чемоданом и попросила разрешения рисовать его. Получив согласие, она принялась за свое занятие, достав лист бумаги и карандаш. После того, как Солнце пряталось, они договаривались о встрече на следующий день и расходились. Первой уходила художница, а чуть позже медленно ступая старик. Рисуя старика, девушка понимала, что, вернувшись домой, в город, она опять получит нагоняй от своего учителя — «талантливого, настоящего художника»: «Опять морщины!» В этих морщинах считавший себя видимо даровитым, маститым мастером, художник не видел динамики, развития, ответа на вопрос: «А что же дальше?». Отсутствовали движение, молодость, красота, сила... Стояло все — старик, берег, неподвижные горы. Однако на другой вечер они опять сидели рядом. Он смотрел на Солнце, а она торопливо рисовала его, его старые, морщинистые руки. Однажды во время беседы девушка подняла из прибрежного песка камень, передала его старику и спросила: «Как он называется?» Старик, мельком глянув на камешек, рассказал, что это «кремешок», которым в войну, не имея спичек, добывали огонь. И тут девушку поразила догадка, что старик — слепой, ведь так долго смотреть на Солнце зрячий человек просто не сможет. После того как старик рассказал о своей жизни, где и с кем он сейчас живет, натурщик и художница распрощались, не догадываясь о том, что эта встреча на берегу была последней. Старик, пожаловавшись на ломоту, медленно ушел по тропинке в сторону дома, где он жил с сыном и снохой, низко опустив голову, словно всматриваясь в тропинку, при этом ни разу не споткнувшись. На другой день художница пришла на берег, потом еще на следующий и на четвертый, но старик все не приходил. Она пошла его искать. По описанию отыскала дом, возле которого мужчина стругал доску. Это оказался сын старика, рассказавший, что его отец умер и что, действительно, последние десять лет он ничего не видел. Художница вышла из ограды дома, прислонилась к плетню и заплакала. «Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей» (Шукшин 2009-3, с. 26).

Во многом здесь пересекаются идеи, заложенные Федоровым и подхваченные бессознательно Шукшиным об «отечественности», о неразрывности и преемственности поколений, о том духовном богатстве, которое от отцов, дедов переходит к нам и, получив которое, мы становимся взрослей. Шукшин в своем творчестве призывает к бережному отношению к святыням народной жизни, к простой любви, без поклонений, без гордыни, как призывал Федоров, не делая из них кумира. Измена этим ценностям грозит потерей всего: имени, лица, превращением русского человека в «Ивана, не помнящего родства».

Пожилые люди в произведениях Шукшина трогательны своей беззащитностью, добротой, страхом быть обузой, преданной всепрощающей любовью к детям, стремлением понять их. Их мудрость полна достоинства, в чем-то, может быть, и не актуальна, но в ней многовековой опыт отцов, дедов, прадедов. А часто у Шукшина наблюдается и взаимное стремление помочь, не оставить, устроить жизнь немолодым уже людям. Вспомнить хотя бы случай с Пашкой Колокольниковым (киноповесть «Живет такой парень»). Его посредничество в сватовстве своего друга и наставника Кондрата Степановича к тетке Анисье носит в какой-то степени и трагикомический характер, но искренно и подкупает своей неподдельной душевностью. А вот в случае с Егором Прокудиным (киноповесть «Калина красная») встреча его с матерью спустя многие годы сопряжена с глубоким душевным надрывом, душевной болью, «точно жгли ее медленным огнем» (Шукшин 2009-1, с. 424), восстановлением внутреннего стержня, делающим из уголовника, потерявшего «отечественность» человека, мужика, взвалившего на себя ответственность и за мать и за жену Любу Байкалову

Конечно, неправильно было бы считать, что только тема «родства, братства и отечественности», являющаяся отражением уникальной православной идеи соборности, сближает творчество Федорова и Шукшина, а еще неправильнее было бы думать, что только Федорова и Шукшина объединяет эта тема. Эту тему затрагивают в своем творчестве и Н. В. Гоголь, и Л. Н. Толстой, и А.П. Платонов, и многие другие самобытные русские писатели и философы, не стремившиеся быть модными, востребованными конъюнктурой, проносящейся мимо жизни, а вышедших из глубины русского народа, пишущих о народе, для народа и во имя народа.

Литература:

Бердяев 2008 — Бердяев Н.А. Самопознание. М., 2008

Шукшин 2009-1 — Шукшин В.М. До третьих петухов: рассказы и повести. М., 2009.

Шукшин 2009-2 — Шукшин В.М. Крепкий мужик. Рассказы. М., 2009.

Шукшин 2009–3 — Шукшин В.М. Светлые души: рассказы. М., 2009.

Федоров 1995–2000/1–4, Доп. — Федоров Н.Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1995–1999; Дополнения. Комментарии к Т. IV. М., 2000

В.Н. РЯПОЛОВ

«Московский Сократ»: Николай Фёдорович Фёдоров (1829-1903). Сборник научных статей