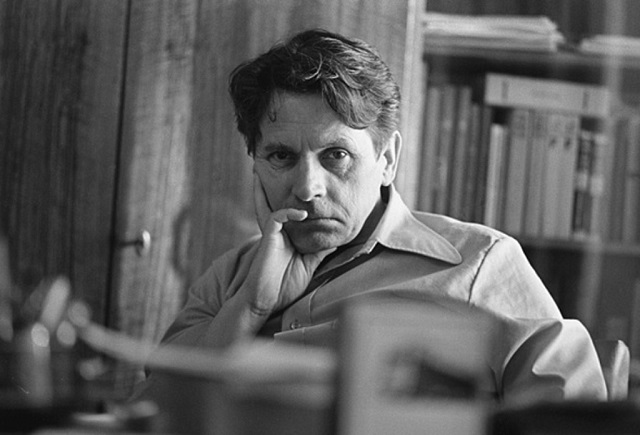

Фёдор Абрамов. Чистые книги

Смелым и стойким защитником своей Родины был – как на фронте, так и в мирные дни – Федор Александрович Абрамов. Листаю двухтомник его прозы, выпущенный в известинской библиотеке «Дружба народов» и подаренный мне с надписью: «Эдуарду Алексеевичу Шевелеву – с самыми добрыми пожеланиями. Ф. Абрамов – 27 X 1976 г.» – и все думаю: а ведь Абрамов написал не только правдивые и широкоохватные романы «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом», объединив их в тетралогию, впечатляющие рассказы и повести, но и статьи, очерки, литературоведческие работы, проявляя на журналистском и научном поприще социальной зоркости не меньше, нежели в художественных произведениях, стремясь к критике, «которая литературой объясняет жизнь, а жизнью выверяет саму литературу».

Недаром уже в 36 лет Абрамов стал заведующим кафедрой советской литературы филологического факультета Ленинградского государственного университета, и мы, студенты-журналисты, на лекции и семинары его будем ходить с истинным и нескрываемым благоговением – наряду с лекциями таких прославленных ученых, как В.В. Жирмунский, И.П. Еремин, И.М. Тронский, П.Н. Берков, В.Я. Пропп, Б.И. Бурсов, Г.А. Бялый, – сразу же узнав, что Федор Александрович с третьего курса филфака добровольцем ушел на войну – сначала в ополчение, затем в действующую армию, отважно воевал под Ленинградом, был дважды тяжело ранен, вывезен на Большую землю, по госпиталям скитался, потом возвратился в родные архангельские места, трудился в колхозе, снова пришел на филфак – учился, учил, защитил кандидатскую диссертацию по шолоховской «Поднятой целине».

С земляками Абрамов поддерживал постоянную связь, своими руками построил дом в селе Веркола Пинежского района, где родился 29 февраля 1920 года, подолгу жил и работал там. Рано потеряв отца Александра Степановича, помогал матери Степаниде Павловне и старшему брату Михаилу, называя его «брат-отец», вывел его в тетралогии под этим именем в образе главного героя.

«Есть у каждого человека и свое, неповторимое в ощущении Родины, обычно связанное с его биографией, – писал Федор Александрович. – Скажем, для меня, когда я говорю о Родине, да и для многих людей, родившихся в деревне, она прежде всего родная земля, по которой протопал босыми ногами еще в детстве, где пришлось испытать первые радости и пролить первые слезы. Это та самая земля, в которой захоронен прах моих предков, на которой дорогие могилы отца и матери. При одном воспоминании об этом щемит сердце». Как актуально звучит это в нынешние дни реставрации капитализма и «царизма», когда русская земля зарастает бурьяном или становится местом для вредоносного мусора! Это его слова из неоконченной «Чистой книги» о «матушке совести», о неприятии русским народом как государствообразующей нацией «буржуазного порядка»:

«Судьба России – давать свет миру, человечеству. Главная статья ее экспорта – духовный хлеб, духовные ценности. Россия никогда не устроит жизнь на своей земле. Но она даст негасимый свет миру. В этом ее назначение. Назначение в том, чтобы отрывать, поднимать человечество от земли к небу. И не потому ли такое отвращение в русском мире к делячеству, к «деловым людям»?..

Русские, может быть, самая светоносная нация».

***

Публицистические книги Федора Абрамова «Чем живем-кормимся», «Слово в ядерный век», «О хлебе насущном и хлебе духовном» вышли одна за другой в 1986–1988 годах в издательствах «Советский писатель», «Современник», «Молодая гвардия» общим тиражом 235 тысяч экземпляров. В продажу и в библиотеки книги эти поступили в ту пору, когда на иные газетные и журнальные полосы хлынули потоки разных публикаций, унижающих достоинство советского народа, устремленных к уничтожению советской страны. Как заслон от тех нечистых потоков возвысилось слово писателя Абрамова, горячее и правдивое слово.

Составляя книги, вдова его, литературовед Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова, на видное место поставила давнюю статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» (Литературные заметки), впервые напечатанную в апрельском номере «Нового мира» за 1954 год. В ней смелость Абрамова-критика заключалась уже в том, что для анализа он взял произведения, признанные и в официальных, и в читательских кругах. Воодушевленные победой в войне, солдаты и их семьи мечтали о счастливом мирном житии и зачитывались романами, описывающими такое житие. Примерно так и говорил я, третьекурсник, отвечая доценту Ф.А. Абрамову на экзамене по советской литературе, отложив на самый конец, с ученической хитростью, казавшейся безотказной...

Сдать экзамен быстро не получилось. «Дальше, дальше, вижу, что знаете», – прервал Абрамов поток моих хрестоматийных познаний, приправленных литературоведческой фразеологией. – Вы своими словами говорите, а не повторяйте чужие. Фильмы смотрели – это хорошо. Мне тоже Цесарская больше понравилась. И Андрей Абрикосов». И тут я заговорил как придется. Говорил о том, что статья В. Померанцева об искренности в литературе («Новый мир», 1953, №12) – интересная, но слишком элементарная, со слабым намеком на что-то важное, но автором не сказанное. А ваша (я извинился) статья понравилась (Абрамов чуть покраснел), но нельзя и умалять достоинства произведений, показывавших жизнь с прицелом на лучшие образцы героев и коллективов.

И вдруг, как бы забыв преподавательские обязанности, он начал с увлечением говорить почти на равных, а я, мало-помалу соглашаясь с аргументами его, стал разбирать статью «Люди колхозной деревни», о которой хочу напомнить нынешнему читателю, – в ней убедительно доказывалась необходимость всегда писать правду, от чего зависит улучшение жизни всего общества и о чем нелишне напомнить в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, когда власть имущие пытаются приспособить эту победу к неблаговидным целям удержания олигархического порядка в стране, и абрамовская правдивость бьет по данным целям, громя приукрашивание и лакировку действительности. «Кавалер Золотой Звезды» Семена Бабаевского, «Жатва» Галины Николаевой, «От всего сердца» Елизара Мальцева, «Марья» Георгия Медынского – в этих романах изображены герои, прошедшие войну и вернувшиеся в послевоенную деревню, работающие «так же героически, как они сражались на фронте», а сами романы «имеют много общего между собой», – пишет Абрамов, приглашая и нас задуматься: в чем же это «общее»?

Нет, он не винит авторов за некоторое сходство тематики и ситуаций, за то, что во всех романах рассказывается, как люди налаживают разрушенное хозяйство, а местом действия выбран непременно отсталый колхоз. Так было. Беспокоит же его иное: «В романе «От всего сердца» Е. Мальцева единственная трудность, испытываемая колхозом в годы войны, – это косность председателя колхоза, чинившего некоторые препятствия стахановской работе звеньевой Груни Васильцовой». Говоря о «Марье» Медынского, он отмечает, что, хотя в первый год войны из-за нехватки лошадей пахали на коровах, а в первую осень неубранный хлеб ушел под снег, это почему-то никак не отражается на материальном положении колхоза. В «Жатве» Николаевой Василий Бортников «не мог не удивляться чуду преображения»: «…и полгода не прошло, – думает он, – как я принял колхоз, а сколько дел понаделано за это время! Куда ни взгляни, во всем подъем и достижения!» А финал романа, когда герои с холма «созерцают картинный «парад» животных колхоза имени «Первого Мая», причем «через несколько месяцев после неурожайного 1946 года», критик Абрамов называет «пейзанским» стилем: «Редко бывает в деревне, чтобы овец, жеребят, коров и быков пастухи гоняли вместе, как изображено в «шествии» скота у Галины Николаевой, – едва сдерживая сарказм, рассуждает он. – Но для полноты и законченности этой пасторали писательница выводит на сцену еще и пастушка Володю, который, молодцевато закинув голову, «наигрывает на зеленоватом отшлифованном рожке». В духе пастушеской идиллии Г. Николаева обряжает и созерцающих шествие девушек-колхозниц: «Волосы у них были перевиты рябиновыми гроздьями, на шеях монисты из шиповника». Салтыков-Щедрин определял такие сцены одним словом: балет!»

Но больше других досталось Бабаевскому и его роману «Кавалер Золотой Звезды». «Там устами одного из героев сказано, что военные раны еще не залечены «и нам еще далеко до предвоенного уровня», – пишет Абрамов, – что в станице «бесхозяйственность и беспорядок», а в колхозе имени Ворошилова, по словам старика Тутаринова, хозяйство и вообще доведено «до упаду», «бурьян выбился в колено, посевы заросли. Беда, загадили землю!» В тоне аналитическом, но и взволнованном, когда литературоведческая логика органично сопряжена с публицистическим стилем, разбирает Федор Абрамов надуманные построения автора. «Но имеют ли эти беды хоть какое-либо значение? Сказываются ли на жизни людей, деятельности колхоза? – спрашивает он и отвечает: – Как в начале романа на пиру по случаю возвращения с фронта Сергея Тутаринова мы видим перегруженные всякими яствами столы – свидетельство зажиточности, богатства колхоза, так их видим и в конце романа». А потом, будто горько усмехнувшись, продолжает: «С завидной легкостью поднимает хозяйство станицы С. Бабаевский. Неожиданно для читателя, без достаточных оснований он сообщает, что самая пострадавшая от войны кубанская станица, да к тому же еще имевшая самый отсталый колхоз, выходит на первое место в районе по выполнению хлебопоставок и получает переходящее Красное знамя… Конечно, Кубань – край богатый, но ведь и там сказывались наши общие послевоенные трудности! А послушаешь писателя, так и в быту кубанской станицы был в то время один изъян: детскую соску Савва просит Сергея привезти из Москвы, в местных магазинах ее купить нельзя». С подобной иронией пристальный абрамовский взгляд видел и в показе образа главного героя – Сергея Тутаринова – то, на что другие критики или не обращали внимания, или обращали, но говорить впрямую не решались: «Он еще до войны, девятнадцати-двадцати лет от роду был уже депутатом районного Совета, хотя, если говорить серьезно, велика ли польза от такого слуги народа, тем более что в предвоенный период он всего-навсего был учащимся (сперва института, затем танкового училища)? Но ни у самого героя, ни у писателя сомнений насчет целесообразности этого избрания не возникает. Да и как они могут возникнуть, ежели самомнение у Сергея растет год от года. К моменту встречи с Ириной он уже не считает возможным ставить себя в один ряд с людьми обыкновенными. Его сверстники обычно говорят своим любимым: люблю. А Сергей? «Ты поверила бы, если бы я сказал, что люблю тебя?»…

***

Писатель-коммунист Федор Абрамов считал русский язык светоносным, как и народ его создавший, требуя, чтобы русское слово превращалось в реальное дело. Показательна судьба его открытого письма землякам – «Чем живем-кормимся». Архангельское областное руководство с осторожностью отнеслось к резкому письму его, предоставив право журналистам самостоятельно решить – печатать или не печатать. Хотя все там было написано убедительно, с болью за факты бесхозяйственного отношения к земле, к животным, к работе вообще, вскрыты экономические и моральные причины, еще и со ссылками на соседнюю Финляндию. Письмо было опубликовано 18 августа 1979 года в «Пинежской правде», а вскоре перепечатано во многих газетах и в «Правде», после чего письма пошли и автору, и в редакции тысячами. Но и тут либералы с перестраховщиками не успокоились, продолжая твердить о некоем «сгущении красок», «очернительстве», к тому же уничижительно окрестив его и близких ему писателей «деревенщиками». Сам Абрамов рассказывал обо всем этом на телевидении так:

«Представьте себе, выходит газета, я ни жив ни мертв, и ко мне является депутация старух: «Спасибо, Федор Александрович. Давно знаем, что вы писатель, а вот что настоящий писатель, узнали только сегодня»… У нас все в деревне закрутилось… С риском в клуб попадали – крыльцо отремонтировали. Школа как сарай была, без вывески – вывеску наколотили. За два месяца ясли построили. Много сделали...» Вот что значило писательское слово в эпоху советскую. И кто бы и как бы ни противился острому писательскому слову, оно, слово это, пробивалось к людям, помогало бороться с формализмом, равнодушием, бюрократизмом. «Нельзя без боли смотреть, как по заливным лугам – знаменитым Пинежским наволокам – вдоль и поперек разъезжают тракторы, начисто уничтожая травяную подушку луга. Ничего не стоит иному механизатору прокатить по хлебному полю», – писал Абрамов. Или вот: «Когда это было, чтобы в страду работоспособные мужики были в отпуске? Секретари райкомов годами не бывают в летнее время на отдыхе, а в Верколе до чего додумались? В июле, в самый разгар страды, дали отпуск шести самолучшим мужикам. Ну недосмотр, ну молодой управляющий… А сами-то мужики? У них-то совесть есть?»

И потому еще то письмо имело столь огромный общесоюзный резонанс, что Федор Александрович, бывая на своей малой родине, – повторю снова – работал в поле вместе с колхозниками, ходил на животноводческие фермы, жил подолгу в деревне как рядовой селянин. Кто-то верно назвал его не правдоискателем, а правдоустроителем. Помню, как на удивление многим в Ленинградской писательской организации он, загруженный по горло творческими делами, – издательства же охотились за каждой новой его вещью – согласился поработать в партийном бюро, секретарями которого охотно избирались то переводчик, пусть и хороший, то драматург, чьи пьесы ставились лишь изредка, то скромный прозаик с амбициями, заметно превышающими его литературные данные. А сделал он это для того, как потом признавался, чтобы очищать организацию от нечистоплотных лиц, проникавших сюда преимущественно через секцию детской литературы. Опубликовав одну-две «книжки-малышки», они отбывали вскоре за границу на ПМЖ в звании «советского писателя». Зато, когда ему предложили стать членом горкома партии, он вдруг... отказался: «Ну это слишком трудная обязанность для меня, – сказал он. – Да я и вас подвести могу. Я же Подрезов (герой из очерка «Вокруг да около». – Э.Ш.), правду-матку врежу, где требуется дипломатия». И на пленуме взял самоотвод, который не приняли, сопроводив избрание Федора Александровича аплодисментами. Однако на заседания он ходил исправно, записывал что-то себе в книжку, а оказавшись как-то раз с другом своим – художником и тоже фронтовиком Федором Федоровичем Мельниковым – в «закрытой зоне» Ленинградской области (они ехали по местам боев и сели по ошибке на другой поезд), не растерялся и, достав из кармана куртки горкомовское удостоверение, сказал с гордостью: «Ничего, Федя, ничего. С моим пропуском мы всюду пройдем!»…

***

К художникам Федор Александрович относился с большим уважением. Про Евсея Евсеевича Моисеенко он сказал метко и обобщительно двумя словами, вынесенными в заголовок: «Мощь и дерзость», а его тонкий и глубокий разбор картин живописца – завидный пример проникновения в суть сопредельного вида искусства: «Земля»… появляется картина Моисеенко, и кажется, ничего и не было до нее. Кажется, и самую-то землю мы увидели впервые. А дотоле были некие раскрашенные агрономические пособия – как пахать землю, как убирать урожай и т.д. и т.п. Тут же – земля-кормилица. Неистощимая, беспредельно могучая в своей черной плодоносной силе. Да, земля-кормилица истинно русская – без конца, без края. И больше того. Взятая в каком-то невероятном сломе, она в то же время как бы и земной шар… Понятно, что и фигуры трех пахарей на таком поле читаются по-особому. С одной стороны, они вполне конкретные, реальные работяги (да простят мне этот прочно вошедший в наш быт вульгаризм), насквозь пропотевшие, промазученные (колом стоит гимнастерка у курящего верзилы слева), по завязку хлебнувшие «радости» земледельческого труда, отмеченные не только признаками трудового человека нашего времени, но и какими-то еле уловимыми черточками, характерными для русского национального типа, а с другой стороны, подпираемые этим бескрайним, исполинским полем, они – великаны, богатыри… Картина о земле, о ее людях стала эпосом. Эпосом по содержанию и по форме, предельно лаконичной и суровой, лишенной натуралистических подробностей».

Своих любимых писателей Абрамов сравнивал с художниками, себя же порой – в силу особой взыскательности – принижал, а Мельников был заслуженным художником РСФСР, искусствоведом, живописцем, керамистом. Уроженец Донбасса, он участвовал в создании мемориального ансамбля «Боевой и трудовой славы Донбасса» (1970), создал множество портретов Абрамова, в том числе и керамических. Свидетелем такого интересного разговора между ними стал я однажды:

– Вот ты считаешь, что Василий Белов живописец, а ты нет, – говорил Мельников Абрамову. – Да, Вася впрямь живописец чистых кровей. Но ты, Федя, тогда скорее скульптор, ваятель больших форм. Не важно, как ты работаешь – скульптурно, живописно или графично, – важен результат. Созданное тобой, Федя, в литературе – оригинальное, неповторимое сокровище нашего времени и далекого будущего. Твои «Пряслины» жить будут вечно. А Пелагея, Алька, Милентьевна из «Травы-муравы», «Поездка в прошлое» – чего все они стоят? А монолог Евдокии Великомученицы из «Дома» – разве не живопись? Ох, какая живопись и могучий рельеф народных страданий и созиданий. Впереди же – «Чистая книга»…

– «Чистая книга»! – воскликнул Абрамов. – Если бы ты знал, Федюша, что бы я только отдал, лишь бы написать этот роман. А ведь кое-что уже получилось, но главное – впереди. Махонька, Махонька тебе нравится? (Махонькой в народе называли великую сказительницу Пинеги Марию Дмитриевну Кривополенову, которая послужила для писателя прототипом главной героини «Чистой книги», нравственным ориентиром героев и событий Гражданской войны. – Э.Ш.). Махонька – какая сила в ней, от нее все зависит, в ней заложена главная суть книги. Пока есть искусство, пока есть Махоньки, которые несут в себе всю историю, Россия не пропадет. Она будет пускать свои корни заново. Как зерно, которое пролежало в сосудах глиняных три тысячи лет. И вообще – лучшие люди должны всегда управлять страной, стоять во главе жизни!

Оценить с такой наглядностью, с такой проницательностью картину «Земля» мог человек и писатель, сам темой «земля» увлеченный, живущий ее горестями и радостями. В публицистическом творчестве Абрамова много страниц посвящено людям родной ему земли, землякам. Это сказительницы Марфа Крюкова и Мария Кривополенова, писатели Борис Шергин и Степан Писахов, «бестужевка», автор «Сказа о Беломорье» Ксения Гемп, Николай Степанович Минин, о котором написал он скорбно-возвышенный некролог: «Минин – первый топор Верколы, один из самых ярких людей Пинежья колхозной поры... Покойный любил острое слово, часу не мог прожить без шутки и скоморошины». Абрамов относил к художникам и любимых поэтов, говоря: «Поэт, истинный поэт – это тончайший из тончайших сейсмографов, которому одному дано услышать гул надвигающейся катастрофы». На вершину он ставил А.С. Пушкина: «Пушкин – любовь всех россиян, независимо от их идейной и философской ориентации. Деятели всех эпох, всех поколений, западники и славянофилы, революционеры, демократы, народники и марксисты – все они с молоком матери впитали безраздельную любовь к Пушкину, а значит, и к России». Об Александре Прокофьеве: «В нем соединялись, казалось бы, самые несоединимые черты. Две черты – его детскую чистоту и наивность, безраздельную влюбленность в жизнь в сочетании с песенной широтой и удалью русского человека – хорошо подметил художник-карикатурист Владимир Гальба. Помните? Земной шар, а на земном шаре сидит этакий дитя-богатырь, охватив его толстенькими ножками, а перед ним что-то вроде аленького цветочка». А об Ольге Федоровне Берггольц вспоминал с особенной проникновенностью:

«Я знаю, не понаслышке знаю, что такое блокада. Я помню, не забыл, как в самую страшную пору – в декабре-январе – лежал в нетопленном госпитале с простреленными ногами, в одной из аудиторий исторического факультета Университета, где всего еще каких-то полгода назад доводилось мне слушать лекции. Лежал в рукавицах, в солдатской шапке-ушанке, а сверху был завален еще двумя матрацами.

Так ведь то было в военном госпитале, где был все ж таки кое-какой уход за больными, была – худо-бедно – трехразовая кормежка. А что сказать о тех, домашних госпиталях? А Ленинград – мы помним это – на две трети, на три четверти в то время был госпиталем. Великое множество промороженных склепов и пещер, в которых медленно умирали истощенные ленинградцы… И, может быть, самым страшным для них, для этих умирающих, был еще не голод, не стужа, не кромешная тьма, а одиночество. Да, да, одиночество, когда некому сказать тебе последнего слова, когда не от кого услышать слова поддержки и утешения.

И вот в часы страшного одиночества над головой блокадника из примороженного, мохнатого от инея репродуктора – тарелки такие тогда были – вдруг раздавался живой человеческий голос. Голос, полный неподдельной любви и сострадания к ленинградцам, голос, опаленный ненавистью к врагу, голос, взывающий к жизни, к борьбе.

То был голос Ольги Берггольц».

***

Когда 14 мая 1983 года Федора Александровича Абрамова не стало, его друзья, близкие – и в первую очередь вдова Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова – сразу же стали заботиться об увековечении памяти о великом русском советском писателе. На могиле его в Верколе установят памятник, сделанный Ф.Ф. Мельниковым. Вместе с Людмилой Владимировной на страницах журнала «Аврора», который я тогда возглавлял, мы открыли рубрику «Абрамовские чтения», где печатали рассказы Федора Александровича из архива, воспоминания о нем, сочинения школьников по его произведениям. Мы проводили в редакции встречи с читателями при участии работников библиотеки Невского района, что на Ивановской улице, 14, которой потом присвоят имя Федора Абрамова. А на Мичуринской улице, 42 установят мемориальную доску с надписью: «В этом доме в 1982–1983 годах жил и работал писатель Федор Александрович Абрамов». Здесь писал он и последний роман «Чистая книга», не успев закончить, – там есть и такие важные и для нынешней малодуховной жизни слова:

«Истоки жизни сами по себе чистые. И земля, и лес, и реки – все хорошо.

Чистый человек, который помогает жизни, природе.

Не красота, а чистота спасет мир. Красота бывает страшной, опасной, а чистота всегда благодетельна, всегда красива.

К чистоте надо вернуться».

За ратные и писательские подвиги Федор Александрович Абрамов был награжден Орденом Ленина, орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», многими медалями, получил Государственную премию СССР. Отмечая столетнюю годовщину писателя, хочется с трибуны народной газеты «Советская Россия» обратиться к правительству РФ и к петербургским руководителям с предложением создать Музей-квартиру Ф.А. Абрамова в доме по адресу: Мичуринская, 42, чтобы память о великом писателе, защитнике Ленинграда бережно сохранялась и здесь, где он жил. И чтобы не дать прикупить «дорогую недвижимость» в центре Петербурга циничным толстосумам, охотившимся за ней с момента смерти писателя и даже угрожавшим вдове. Когда же Людмила Владимировна умерла (2017), а детей у них не было, слухи о продаже еще больше усилились.

Экспонатов же для музея будет предостаточно. Помогут собрать их и питерцы, и архангелогородцы из Дома-музея в Верколе, и исследователи творчества писателя, и читатели из многих городов и весей России и из-за границы. Мудрые и чистые книги Федора Абрамова читают и будут читать всегда.

Эдуард ШЕВЕЛЁВ

Источник: «Советская Россия»