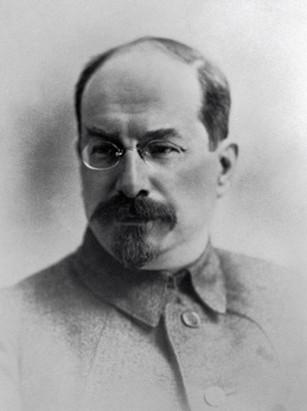

Анатолий Луначарский: великое служение во имя «сильной, светлой и справедливой культуры»

145-летие со дня рождения Анатолия Васильевича Луначарского, приходящееся на 23 ноября 2020 года, дает прекрасную возможность вновь беспристрастно взглянуть на эту выдающуюся личность. Всмотреться и поразмышлять над его жизнью, революционной и государственной деятельностью, обширными исканиями, взглядами на эстетику, культуру, искусство, литературу, театр, религию, атеизм, да и в целом, над всем богатейшим научно-публицистическим наследием, оставленным Луначарским потомкам. А оно, вне всякого сомнения, огромно, значимо, во многом и сегодня современно и применимо к конкретным ситуациям и их объяснению, взятыми уже из нашей нынешней, капиталистической действительности. Удивительное дело, но это действительно так.

При этом хочу подчеркнуть, вниманию вашему представляю не биографию Луначарского как таковую, изложенную по известной схеме: родился, учился, вступил на революционный путь и так далее… Такой биографический материал был бы также полезен, но он, во-первых, не раскрывает всей многогранности личности Луначарского, а во-вторых, не дает возможности соприкосновения с его мыслями, переживаниями, жизненной позицией, взглядами и суждениями. Да и сама биография Анатолия Васильевича столь богата на события, что для того, дабы представить ее читателю, потребовалась бы не отдельная публикация, а серия подобных статей и очерков, повествующих об интереснейшем и поучительном жизнеописании этого человека, оставившего яркий след на земле. А посему ограничусь и, что называется, пунктирно постараюсь заострить ваше внимание лишь на наиболее важном и существенном.

Как не странно, но и на Луначарского было выпущено немало гневных, напичканных неприкрытой злобой стрел. Навешивали ярлыки, обвиняли в ошибках, приписывали то, чего никогда не было, понимая при сем, что сам Луначарский ответить уже не сможет. Хотя, всем этим клеветникам, начинавшим свою грязную и подлую возню в годы приснопамятной горбачевской перестройки, большевик-ленинец, член РСДРП с 1895 года, все же еще в 1918 году говорил, предостерегая их от поспешных, густо замешанных на домыслах, заключений: «Как ни много шлаков и ошибок в том, что мы сделали, – мы горды нашей ролью в истории и без страха отдаем себя на суд потомства, не имея ни тени сомнения в его приговоре». Приговор же, окончательный и не подлежащий пересмотру, вынесен давно и заключается в том, что Луначарский действительно был велик в своей ипостаси и сделал он для страны нашей столько добрых и важных начинаний, что и оценить их нам в одночасье не удастся.

При всем неоднозначном, подтверждающемся обширнейшими, не в его пользу говорящими фактами, отношении к Н. Бухарину, приведу его слова, сказанные о Луначарском в те последние декабрьские дни 1933 года, когда с ним навсегда прощались: «Он щедрой рукой разбрасывал полными пригоршнями те сокровища, которыми его без меры наделила природа. Исключительный оратор с образами поразительной силы, с могучим потоком речи, сверкающим всеми алмазами и рубинами настоящего художественного творчества, с голосом, самый тембр которого убеждал; художник слова, обладающий несомненным поэтическим даром; искусствовед с необычайно тонким, рафинированным чутьем, который во всех областях художества – от музыки до архитектуры – ориентировался как рыба в воде и мастерские характеристики которого (характеристики эпох, классов, индивидуальностей) останутся на долгие времена ценнейшим вкладом в марксистское искусствоведение; публицист, разящие стрелы которого оставляли жгучие рубцы на теле врага; философ с большим полетом мысли и огромным горизонтом, который все последние годы, преодолев свои прежние прорывы, с мечом в руке защищал диалектический материализм; политический боец громадного темперамента и большого диапазона; крупнейший культурный организатор, само имя которого долгое время было синонимом советской культуры и просвещения, науки и искусства; дипломат, выполнявший не раз ответственейшие поручения партии, – таков был покойный наш друг; он был огромной культурной силой, потерю которой будут оплакивать все те, кому дорога Советская страна.

А.В. Луначарский пользовался всеобщей любовью, в особенности у молодежи. Владимир Ильич многое ему прощал за то, что он «чертовски талантлив»; в конечном счете его «чертовский талант» сослужил большую службу революции».

Что и говорить, все сказано верно, красноречиво, с определенным лоском. Впрочем, а могли ли быть иные оценки личности Луначарского у его современников, знавших Анатолия Васильевича по революционной и государственной деятельности и знакомых с творчеством своего товарища? Едва ли. Да и как смотреть на его жизнь иначе, если революционной деятельностью он начал заниматься, еще будучи гимназистом, 8 раз сидел в тюрьмах, дважды был сослан, дважды вынужден эмигрировать, все силы свои, весь талант, знания, помыслы, энергию отдавая при этом делу революции и ее идеалам? Ответ, думается, предсказуем и понятен.

«Я – революционер ради огромного расцвета сильной, светлой и справедливой культуры», – напишет Луначарский в своем дневнике в ноябре 1930 года. И в этих словах – весь он, как неповторимая личность, в них и его жизненное кредо, которому он останется верным до последнего своего вздоха. Важно отметить и то, что Луначарский не жил при сем отвлеченной жизнью, погружаясь всецело лишь в творческий процесс, а шел по жизни уверенно, прекрасно понимая ее суть и ставя перед собой вполне конкретные цели и задачи. Практической стороне любого дела, работая, особенно в те годы, когда был членом правительства, по 17–18 часов в сутки, он неизменно отдавал преимущество, осознавая и то, что на одних лозунгах далеко не уедешь… Революция, Советская власть, народные интересы требовали от него полной самоотдачи. И другого пути у Луначарского, 12 лет, больше чем кто другой из того первого, ленинского призыва, проработавшего народным комиссаром, у него не было и быть не могло. Да и легких дорог он не искал, идя по жизни широкой поступью, горя, сопереживая, отдаваясь без остатка великому революционному порыву, в юные годы всколыхнувшему и завладевшему им на всю оставшуюся жизнь.

Судить же сегодня о Луначарском следует, в первую очередь, по тому обширнейшему, не уместившемуся и в 8 томов, изданных в советское время, печатному наследию, которое он нам оставил. Библиография его за четыре десятилетия творческой, публицистической деятельности настолько велика, что включает в себя около 4,5 тысячи названий и охватывают они широчайший круг тем: история, философия, социология культуры, этика, эстетика, педагогика, критика, литературоведение, раскрывавшее в том числе и творчество писателей, поэтов, драматургов, художников, литераторов-современников (не потеряли своей актуальности и привлекательности его статьи и этюды, посвященные А. Радищеву, А. Пушкину, Н. Гоголю, М. Лермонтову, А. Герцену, В. Белинскому, Н. Добролюбову, Н. Чернышевскому, Н. Некрасову, И. Тургеневу, Ф. Достоевскому, М. Салтыкову-Щедрину, Л. Толстому, А. Чехову, В. Короленко, М. Горькому, А. Серафимовичу, Д. Фурманову, В. Маяковскому, Ф. Гладкову, Л. Леонову, Ю. Олеше, Д. Бедному, С. Есенину, Э. Багрицкому, Б. Пастернаку, И. Сельвинскому, Н. Тихонову, А. Безыменскому и др.); также его интересовала деятельность политических деятелей, история общества и революционных движений, религия и атеизм, театр, музыка. Работал он и как литератор. Им написано более 60 пьес, сотни стихотворений и стихотворных переводов, рассказы, фельетоны, рецензии, полтора десятка сценариев фильмов. Интересны статьи Луначарского – военного корреспондента, работавшего в этом качестве в начале первой мировой войны.

Литературно-критическое наследство Луначарского удивительно многообразно. Можно выделить большое количество работ, начиная от таких фундаментальных, как «Классовая борьба в искусстве» (1929), «Ленин и литературоведение» (1932) и заканчивая публикациями о важности сатиры и творчестве в этом направлении Д. Свифта, Б. Шоу, А. Грибоедова, М. Салтыкова-Щедрина, Н. Гоголя, а также и статьями, направленными против фашизма, среди которых и такие известные выступления, как «Бесы» и «Господин Блюм взволнован».

Важно отметить и то, что Луначарский был необычайно художественно одаренной личностью и все, о чем он писал и говорил, отличалось яркостью образов и сочностью языка. А об ораторском таланте Луначарского вообще ходили легенды. Огромный темперамент, выразительность, яркость сравнений и возможность делать обобщающие выводы и сравнения, способность владеть аудиторией позволяли ему свободно овладевать вниманием слушателей, находившихся под его каким-то особым, профессиональным влиянием политика, государственного деятеля, трибуна, публициста, литератора, организатора культурно-образовательного строительства.

Луначарский, став первым наркомом просвещения в первом правительстве, кстати, состоявшем из людей высокообразованных, интеллектуально развитых, знавших, как и Анатолий Васильевич, по 2–5 иностранных языков, в первом в мире государстве, провозгласившем строительство социализма, неизменно поддерживал все перспективное, талантливое, высокохудожественное, выступавшее за революционные преобразования и строительство нового общества. При этом он на равном расстоянии держался от всех художественных группировок, тем самым на практике утверждая возможность развития многообразных творческих направлений и соревнования между ними в лице школ и групп, о себе порой громко заявлявших. По сути, он утверждал своими делами саму возможность существования пролетарской культуры и боролся со скептиками, сомневавшимися и отрицавшими ее.

Пытался Луначарский обнаружить и своеобразие индивидуальности художника, определив таким образом и его место в процессе культурного строительства, развернувшегося в Советской России и плотно ассоциировавшегося, как-раз-таки, с его именем. Умел Луначарский и блестяще выявлять актуальность произведений, делая при сем сравнительно-сопоставительный разбор и анализ, служивший делу поиска новых талантов из народных масс, ставших во весь рост с приходом советской власти о себе заявлять в литературе, музыке, театре, кино, живописи, архитектуре. К тому же умудрялся он читать и курс лекций по русской классической литературе в Коммунистическом университете, где обрисовывал портреты русских писателей-столпов XIX века и на основании этих лекционных речей, он в 1923 году, напишет к тому же и книгу «Литературные силуэты».

Далеко не все в жизни Луначарского было, тем не менее, бесспорным и вызывавшим всеобщее одобрение. Давно известны, опять-таки, и философские заблуждения Луначарского, еще в молодые годы увлекавшегося идеалистической теорией своего профессора в Цюрихском университете Р. Авенариуса. В 1909 году Луначарский становится одним из организаторов левой антипартийной группы «Вперед», куда входили также А. Богданов, Г. Алексинский, М. Покровский, В. Менжинский, и партшколы на Капри и в Болонье. Тогда они развернули свою деятельность среди русских политических эмигрантов и выступали против использования думской трибуны в купе и с другими легальными возможностями, присутствовавшими в деятельности РСДРП. Позже он участвовал в работе фракционных партийных школ в Италии и занимал позиции интернационалистов. Во многих российских газетах и журналах он выступал за отказ от шовинизма в искусстве.

Но влияние Ленина, дружба с профессиональным революционером И. Дубровинским («товарищ Иннокентий») окажутся сильнее и сориентируют Луначарского на преодоление отклонений от марксизма в философии, политике, эстетике. В 1912 году он отойдет от «впередовцев», а в следующем году станет и членом редколлегии газеты «Правда».

В 1931 году, началась форменная травля Луначарского. Сигнал был подан В. Молотовым на заключительном заседании XV Всероссийского съезда Советов, проходившего в марте 1931 года. Он обвинил Луначарского в связях с Троцким и рекомендовал не избирать в состав ЦИК. Сам Луначарский был болен и на том заседании не присутствовал. На нем же создадут комиссию для проверки обвинений Молотова и воздержатся от избрания Анатолия Васильевича членом Центрального Исполнительного Комитета. А комиссия, в составе которой находились С. Киров и С. Орджоникидзе, уже через день опровергнет обвинения Молотова. Письмо, которое прислал Троцкий Луначарскому, было передано в ЦК нераспечатанным. Все ж таки, при быстром снятии нелепых обвинений, Луначарский впервые окажется не избранным в ЦИК, да и точка в деле о его воззрениях поставлена не будет.

На партийной «чистке» предложат провести «общую проверку» его прежних работ, от которых он давно отказался. Тогда в статье «К вопросу о философской дискуссии 1908–1910 гг.», планировавшейся к опубликованию в «Литературном наследстве», но увидевшей свет лишь через сорок лет, Луначарский на сей счет напишет: «Я смею думать, что когда Центральный Комитет, руководимый Лениным, после Октябрьской революции, в подготовке которой я принимал посильное участие, призвал меня в Совнарком и поручил мне такой ответственный в культурном отношении наркомат, как наркомат просвещения, то сделано это было постольку, поскольку признали, что от прежних моих заблуждений во всем существенном и главном я сумел уже освободиться».

Огромное влияние на Луначарского, человека увлеченного, пылкого, страстного, способного к самоанализу и критическому пересмотру своих позиций и воззрений, жившего порывисто и любившего вникать в самую суть явлений и событий, случавшихся с ним, оказывал Ленин, любовь, веру и искренне уважение к которому Анатолий Васильевич будет испытывать до последних дней жизни. «В русской истории значение Ленина так велико – произнесет он в речи 27 января 1924 года (день похорон Ленина) на общем собрании работников искусств Москвы, – так неизмеримо, что вряд ли какое бы то ни было другое лицо во всей истории России может стать с ним рядом…»

Знакомство их состоялось в начале декабря 1904 года в Париже, когда Ленин, приехав из Женевы ранним утром, пришел в гостиницу к Луначарскому. Приезд тот не был случайным. Ленин, зная о Луначарском по его печатным работам и слышав о нем, как о прекрасном ораторе, нуждался в помощи последнего при организации работы первой еженедельной большевистской газеты «Вперед». Согласие на переезд в Женеву от Луначарского он получит. А через десять дней, после участия в заседании редколлегии, проведенного Лениным и на котором присутствовали также Н. Крупская, М. Ольминский, В. Воровский, В. Бонч-Бруевич, М. Лядов Анатолий Васильевич приступит к работе… На коллег вышеназванных, как и на других эмигрантов, он произведет сильное впечатление. Вацлав Воровский сразу отметит образованность, эрудицию, энциклопедические знания и революционность молодого Луначарского. Природу же этих достоинств попытается объяснить Владимир Бонч-Бруевич: «Радикально настроенная семья, изучение марксизма еще в гимназии, участие в сходах и в революционной агитации, арест, ссылки в Вологду и Тотьму, изучение естествознания и философии в Цюрихском университете, знакомство с Ковалевским, Плехановым, Авенариусом. На таком мятежном жизненном пути можно было накопить и духовное богатство, и интеллигентность, и эрудицию. А уж его позиции и мировоззренческие установки – это ленинское влияние».

В воспоминаниях о Луначарском, Крупская писала: «И вот приехал в Женеву Анатолий Васильевич. Я помню, как Владимир Ильич прямо вцепился в него, как целый час они не переставая говорили о перспективах движения…

Первое впечатление, которое осталось от Анатолия Васильевича, – это впечатление борца. Приехал в Женеву товарищ, который встал рядом с Владимиром Ильичом и с небольшой тогда группой большевиков-ленинцев и весь свой талант, все свои силы отдавал на борьбу за правильную марксистскую линию, на борьбу против меньшевизма.

Анатолий Васильевич много писал в тот период в газете «Вперед». …Каждая статья была боевой политической статьей, была орудием борьбы с меньшевизмом. И кличка, которая была тогда у Анатолия Васильевича – «Воинов» – это не случайная кличка. Это кличка, которая определяла весь характер его тогдашней деятельности». Кстати, Надежда Константиновна, с первых дней Советской власти – бессменный заместитель наркома просвещения, в этих воспоминаниях очень определенно высказалась и о работе Луначарского, как наркома просвещения: «Анатолий Васильевич вел широкую агитацию. Это была агитация борца, который ставил вопросы принципиально, умел зажигать огнем своего энтузиазма и показывать перспективы. Октябрьская революция во всех областях, как прожектором, осветила дальнейшие пути. Путь просвещения тоже был освещен.

И тут Анатолий Васильевич сыграл совершенно исключительную роль. Я не знаю другого человека, который мог бы сделать то, что для народного просвещения в первые годы, в годы борьбы за советский строй, сделал Анатолий Васильевич…

Анатолий Васильевич очень любил искусство. Тут сказывалась его марксистская установка на массы. В этом отношении все речи Анатолия Васильевича об искусстве не касались обыкновенно мелочей, а касались того… как при помощи искусства зажечь массы интересом к политике… И когда вспоминаешь пройденный путь… тут понимаешь, какую громадную роль Анатолий Васильевич сыграл в области народного просвещения».

Вспоминала Крупская и чисто человеческие качества, которыми в полной мере обладал Луначарский – отзывчивость, доброту, стихийную демократичность, горячий интерес к людям. Он неизменно всех принимал, выслушивал, помогал, не делая скидку на определенный вес в обществе, которым обладал, к примеру, тот, или иной писатель, приходивший к нему на прием. Для него он был также важен, как и неприметный деревенский паренек, или рабочий, оказавшийся у него в Наркомпросе, а то и дома, хотя на дверях квартиры и висела табличка, говорившая о том, что в домашней обстановке нарком посетителей не принимает. Но никто это предостережение всерьез не воспринимал, так как молва народная давно разнесла правдивую информацию о том, что и на квартире Луначарский обязательно примет, а по возможности – поможет. И практика эта длилась годами.

О том, что Ленин высоко ценил Луначарского, свидетельствовали многие. Максим Горький, с которым у Анатолия Васильевича были особые отношения, в своем знаменитом очерке «Ленин», вспоминая о визите Владимира Ильича на Капри в 1908 году, передает такой ленинский отзыв о нем: «На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость» – черт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ!»

А старому большевику, крупному ученому и путешественнику Отто Шмидту Ленин о Луначарском говорил такие слова: «Этот человек не только талантлив – этот человек любое партийное поручение выполнит и выполнит превосходно».

О своей любви к Луначарскому говорил Ленин и старому большевику, сотруднику Наркомпроса В.Н. Шульгину. В ответ на упрек Шульгина: «А вы еще его любите» – Ленин тотчас парировал: «Люблю и вам советую любить. Он весь тянется к будущему. Поэтому так много в нем радости и смеха. И их он готов дарить всем…»

Тем не менее, как бы хорошо ни относился Ленин к Луначарскому, как бы ни ценил их взаимоотношения, это не мешало ему Анатолия Васильевича беспощадно критиковать, когда речь заходила о философских вопросах. Ленин, по воспоминаниям Луначарского не раз «превращался в очень строго учителя». Критиковал Ленин и работу Луначарского в качестве наркома. Но критика эта была конструктивной и носила деловой характер, так как Ленин не раз подчеркивал, что Луначарскому следует избавляться от повседневной рутины, направляя тем самым свое внимание на разработку и решение стратегических проблем культурной политики молодого государства рабочих и крестьян. И Луначарский высоко ценил подобные ленинские установки, понимая то, что не стоит зацикливаться на мелочах, а следует думать и работать на перспективу.

Более чем в 100 статьях, речах, докладах рассказывал и Луначарский о Ленине. Вклад его в художественно-публицистическую Лениниану поистине уникальный. Работы эти наполнены и проникнуты не только личными воспоминаниями о Владимире Ильиче, их отношениях, полемике, но и глубинным пониманием величия ленинского гения, его всемирно-исторического значения. Среди них в первую очередь следует выделить такие: «Ленин», «Воспоминания из революционного прошлого», «К характеристике Ленина как личности», «Штрихи», «Страничка из воспоминаний о Ленине», «Смольный в великую ночь», «Прощание», «Ленин и Плеханов». Именно в этих очерках и статьях наиболее полно раскрыл Анатолий Васильевич ленинский образ. Даны в них и исчерпывающие выводы, в полной мере показывающие Ленина как человека, политика, революционера, государственного деятеля, вождя большевистской партии.

Пришлось Луначарскому и полемизировать с Лениным, отстаивая свое мнение. И надо признать, что это были исключительно деловые разговоры, имевшие под собой реальную основу. Что касается, главного философского спора, о котором говорилось выше, то еще до революции, Луначарский осознал свои заблуждения, отказался от них, признав, что «великий вождь был бездонно прав».

Но, выполняя обязанности наркома просвещения, докладывая и Совнаркому, и лично Ленину, ставя перед ним определенные вопросы, Луначарский сталкивался и с тем, что в этих отношениях возникали естественные расхождения, споры. Так, достаточно известен трудный спор Луначарского с Лениным о необходимости сохранения Большого и Мариинского театров оперы и балета. Председатель Совнаркома считал их содержание чрезмерно дорогим и подобную роскошь недопустимой. Луначарский же страстно доказывал не только важность функционирования театров для нового зрителя, но и экономическую целесообразность сохранения их трупп и зданий. Вопрос этот рассматривался в ЦК РКП (б) несколько раз и Луначарскому стоило немалых усилий отстоять свою правоту. Да и в принципе, проблема сохранения культурного наследия – театров, музеев, оркестров, памятников, стояла очень остро и Луначарскому приходилось принимать энергичные меры, дабы в тяжелых условиях, сложившихся в первые революционные годы, богатства народные не растерять и не загубить.

Известно и то, что Ленин негативно воспринял издание поэмы В. Маяковского «150 000 000». В ответ на объяснения Луначарского – при обмене записками на одном из заседаний, – что и В. Брюсов одобрил поэму, и рабочие ее воспринимают, Владимир Ильич с юмором написал: «Луначарского сечь за футуризм». Фразой этой шутливой позже воспользуются те, кто искал в деятельности Луначарского лишь поводы для критики, не беря во внимание все то созидательное, что делалось наркомом.

Не увенчались и успехом отчаянные попытки Луначарского организовать выезд А. Блока с супругой на лечение в Финляндию. Трижды обращался нарком к Владимиру Ильичу и трижды обсуждался этот вопрос в Политбюро, вынесшим в конечном итоге положительное решение, оказавшееся, увы, запоздалым… Почему Ленин оперативно не откликнулся на прошение Луначарского, общественности до сих пор неизвестно, но то, что и этой ситуацией воспользовались злопыхатели, исковеркав ее суть, остается фактом.

Но, в основном, во всех своих начинаниях, Луначарский заручался ленинской поддержкой, позволившей ему стать подлинным организатором советской системы просвещения и образования, культуры, в самом широком ее понимании, о чем в настоящее время антисоветчики предпочитают умалчивать. Именно он стал начинателем и первопроходцем на том длинном и тернистом пути, в результате которого в Советском Союзе была создана одна из лучших в мире, не исключено, что и самая лучшая, система всеобщего среднего образования, охватившая всю огромную страну и все социальные слои населения. Одновременно он закладывал и фундамент для создания системы высшего образования, охватившей все научные сферы и получившей мировое признание.

Велика, скорее даже неоценима, заслуга Луначарского и в том, что он внедрил, как на государственном уровне, так и сугубо подсознательно, цельную систему культурного развития страны, в считанные годы преодолевшей вековое отчуждение народа от отечественной и мировой культуры вкупе с искусством. Он, по существу, создал в стране единое, комплексное образовательное пространство, объединявшее науку, просвещение, культуру и искусство. Это уникальное объединение, позволявшее формировать нового человека – образованного, воспитанного на лучших образцах культурной классики и современности, по-настоящему культурного, читающего, рассуждающего, испытывающего постоянную потребность в обращении к музыке, театру, кино, воспринимающему изобразительное искусство и архитектуру, не имело доселе примеров в мировой истории и аналогов в действительности.

Образование, говорил Анатолий Васильевич, «должно стремиться создать из человека, искалеченного теперешним обществом, гармоническое существо». «В обществе все должно служить для общей цели, и всякий отдельный индивидуум должен дать максимум творческих усилий, чтобы все слилось в одну гармонию. И эта гармоничность, то, что мы называем культурой, и есть образование».

Процесс образования, считал Луначарский, не завершается школой: «сколько человек живет, столько же он и учится». При этом важно было организовать и внешкольное образование, пропагандирующее и прививающее населению научные знания и художественные ценности, способствующие просвещению широких народных масс. Луначарский был убежден и в том, что задача школы – сделать человека «борцом за человечность». И таким может быть исключительно человек образованный.

Уже в первые дни победившего Октября Луначарский пишет обращение к гражданам России «О народном просвещении», в котором ставит задачу: «Добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности путем организации сети школ, отвечающих требованием современной педагогики, и введения всеобщего обязательного и бесплатного обучения, а вместе с тем устройства ряда таких учительских институтов и семинарий, которые как можно скорее дали бы могучую армию народных педагогов, потребную для всеобщего обучения необъятной России». Далее в тексте обращения отмечалось, что «идеал – это равное и возможно более высокое образование для всех граждан», а также и то, что «трудовой народ, взявший власть, не может не понимать, что знание послужит ему величайшим оружием в его борьбе за лучшую долю и за свой духовный рост».

В ноябре 1917 года Луначарский публикует обращения «Ко всем учащим» и «К учащимся», в которых просит их помочь советской власти в ее борьбе с безграмотностью, невежеством и нищетой. «Ведь учитель, подлинный учитель, каким он должен быть, должен прежде всего быть с народом… Позор тем, кто покидает его… Народ зовет вас работать вместе».

На Первом Всесоюзном съезде учителей в 1925 году говорил он и о том, что без культуры продвигаться к коммунизму невозможно. Да и коммунизм бессмыслен, если не служит культуре. Культура, образование, наука, искусство не являются лишь средствами, позволяющие уверенно идти к намеченной цели. И вместе с тем, это и есть самая высокая цель. Следовательно, по Луначарскому, «культура является не только средством, но и целью».

Если же называть вещи своими именами, то именно Луначарский был вдохновителем и организатором первой в отечественной истории культурной революции. Он же руководил созданием новой, не знавшей доселе подобных примеров нигде в мире, системы образования и воспитания, позволившей реально формировать духовное богатство личности. По его инициативе принимается правительственный декрет, обязывавший население в возрасте от пяти до пятидесяти лет, не умевшего читать и писать, научиться этой элементарной грамоте. Наркомат просвещения создает комиссию по ликвидации неграмотности и способствует организации общества «Долой неграмотность». Результаты же станут ошеломляющими. К первому десятилетию Октябрьской революции около 10 миллионов человек взрослого населения СССР навсегда покончат с собственной безграмотностью…

Сыграет Луначарский и выдающуюся роль в выработке самих принципов новой школы, бесплатной и доступной для каждого.

Не менее выдающейся заслугой Луначарского перед будущими поколениями следует считать и его привлечение на свою сторону многих представителей старой интеллигенции – ученых, педагогов, писателей, артистов, художников, включившихся благодаря наркому в дело строительства нового общества с новыми просвещением и культурой.

Разработал Луначарский и «Основные принципы единой трудовой школы», в которых большое внимание уделил эстетическому воспитанию: «Предметы эстетические: лепка, рисование, пение, музыка – отнюдь не являются чем-то второстепенным, какой-то роскошью жизни… Вообще под эстетическим образованием надо разуметь не преподавание какого-то упрощенного детского искусства, а систематическое развитие органов чувств и творческих способностей, что расширяет возможность наслаждаться красотой и создавать ее. Трудовое и научное образование, лишенное этого элемента, было бы обездушенным, ибо радость жизни в любовании и творчестве есть конечная цель и труда, и науки».

Трудно переоценить тот колоссальный вклад, который был привнесен Луначарским в дело народных образования и культуры. Фактически, созданная им система организации образовательного и культурного обеспечения населения стала лучшей в мире. К счастью, ее не уничтожили окончательно и после развала СССР. Посему, продолжает она работать и в российских реалиях XXI века.

Лидер КПРФ Г. Зюганов часто в своих выступлениях напоминает нам о том, что в битве с фашизмом победил советский учитель, воспитавший бойцов в патриотическом духе и прививший им безграничное чувство любви к социалистической Родине. Да, это бесспорная истина. Но, давайте не забывать и того исторического факта, что учителей советских – будущих победителей самой страшной чумы XX столетия, смог организовать и направить в единственно правильное русло никто иной, как Луначарский, создавший вместе с единомышленниками цельную и работоспособную систему среднего и высшего образования, учившую и воспитывавшую советского человека борцом, творцом, созидателем и гражданином, в самом высоком понимании этого слова.

Луначарский, живший по формуле «придать миру смысл», мог бы, наверное, сделать в жизни и гораздо больше того, что он успел за свои 58 земных лет. До обидного мало было отпущено ему судьбой, бросавшей его в круговорот исторических событий, испытывавшей не раз на выносливость и прочность, и распорядившейся так, что из жизни уйдет он, больным, с подорванным здоровьем, на чужбине, в маленьком французском городке Ментоне, по дороге в Мадрид, куда направлялся в качестве полпреда СССР в Испании. Урну с прахом, как отмечалось в некрологе ЦК ВКП (б), «старого заслуженного революционера-большевика, одного из видных строителей советской социалистической культуры» захоронят в Кремлевской стене. Именем его назовут улицы, проспекты, переулки, площади, учебные заведения, библиотеки, театры, кинотеатры. В настоящее время имя Луначарского носят, помимо улиц в ряде городов, Пензенский, Севастопольский драматические театры, Театр драмы Кузбасса (Кемерово) и астероид, находящийся далеко во Вселенной.

Сегодня о Луначарском вспоминают нечасто. И далеко не всегда объективно, забывая (что и не удивительно, ведь живем-то при капитализме), отдать дань уважения и признательности этому удивительному человеку, революционеру, государственному деятелю, подвижнику науки, культуры и искусства, академику, писателю и публицисту. Но как бы ни пытались злопыхатели вычеркнуть это имя из отечественной истории, оно по-прежнему звучит и на слуху, его не забыли, как, не забыли и все то грандиозное, что им было сделано. Луначарский им не по зубам… слишком огромен масштаб этой незабываемой личности.

Руслан СЕМЯШКИН, г. Симферополь