Ульяновы – отец и сын. Их значение для Урало-Поволжья

Владимир Ильич Ульянов-Ленин, 99-я годовщина смерти которого пришлась на 21 января, – политик, идеолог, мыслитель мирового уровня. Идеи Ленина вдохновляли и вдохновляют миллионы людей и в Европе, и в Китае, и в Индии, и в Африке, и в странах Латинской Америки, и даже в «цитадели мирового капитализма» – США. Значение Ленина для России – вопрос, который служит предметом острых дискуссий уже не одно десятилетие.

Вместе с тем, что бы ни говорили противники Ленина и его идей, фактом является то, что он – основатель РСФСР и СССР – государств, преемниками которых является современная Российская Федерация, что по его планам и при его личном руководстве в стране началась электрификация, борьба с безграмотностью, культурная революция, что с его именем шли бойцы Красной армии в 1941 году бороться с фашизмом.

Однако об этом написано уже очень много. Моя статья – о Ленине как о моем земляке, о его значении для моей «малой Родины», Урало-Поволжского региона, выходцем из которого был этот великий революционер, мыслитель, государственный деятель. Он ведь, как известно, родился в Симбирске, некоторое время в юности прожил в Казани, бывал он и в Уфе, где находилась в ссылке его жена – Надежда Константиновна Крупская.

Вместе с тем рассказ о Ленине – нашем земляке – я хочу начать с рассказа о его отце. Поэт Андрей Андреевич Вознесенский однажды написал:

Я – памятник отцу,

Андрею Николаевичу,

Юдоль его отмщу,

Счета его оплачиваю.

В наше время принято не думать о предках и считать себя самодостаточными индивидуальностями. Но все равно каждый из нас – лишь листок на дереве рода и зависит, а часто и направляем тем, что делали отцы, деды и прадеды. Это касается и великого Ленина. Мы лучше его поймем, если обратимся к его предкам, к его отцу, чья деятельности вся прошла в Поволжье (Астрахани, Нижнем Новгороде и Симбирске).

***

Род Ленина многонациональный. По матери у него были шведско-немецкие корни (которые были обычны для дворян того времени). Кстати, его дед по матери – Александр Дмитриевич Бланк (1799-1870), выпускник Петербургской медико-хирургической академии, был врачом в Златоусте, сначала – главным лекарем оружейной фабрики, а затем мединспектором госпиталей округа (а до революции Златоуст входил в состав Уфимской губернии).

Дед Ленина по отцу – крестьянин Николай Васильевич Ульянин (1768-1836) – русский (по некоторым сведениям – наполовину из обрусевшей мордвы или чувашей). Он в юности был крепостным в селе Андросово Нижегородской губернии, а затем перебрался в Астрахань и занялся там ремеслом портного. Николай Васильевич женился на Анне Алексеевне Смирновой, наполовину калмычке (1801-1888), отсюда у Ленина «евразийские» скулы и «монгольский» прищур.

Илья Николаевич Ульянов (так теперь стала звучать их фамилия) (1831-1886) был его младшим сыном, поздним ребенком. Отцу было 60 лет при его рождении, и через 5 лет Николай Васильевич умер. Семья жила бедно. Илья Николаевич закончил гимназию с серебряной медалью (там его учителем был Ф.Г. Толь, впоследствии – петрашевец), поступил в университет, благодаря финансовой помощи старшего брата – Василия Николаевича (1818-1878). Выбрал Илья Николаевич физико-математический факультет Казанского университета. Своими блестящими успехами студент Ульянов обратил на себя внимание ректора – гениального математика Николая Лобачевского.

И.Н. Ульянов закончил университет с золотой медалью, и ему прочили научную карьеру, но Илья Николаевич пошел работать простым учителем – сначала в Пензенском дворянском институте (при этом бесплатно давая уроки в воскресной школе!), затем – в гимназии в Нижнем Новгороде (также бесплатно преподавая в женском училище). Причина была в любви к педагогике, к делу образования народа, всех, вне зависимости от пола, национальности, сословия.

Илья Николаевич принадлежал к поколению «шестидесятников» 19 века. Это были молодые люди, родившиеся на рубеже 1820-1830-х гг. (лидеры этого поколения – Чернышевский и Добролюбов – родились соответственно в 1828 и 1836). Их детство пришлось на «николаевскую реакцию», а юность – на «оттепель» Александра Второго. Они мечтали о гражданских свободах, о демократическом устройстве государства, но главное – об освобождении и просвещении народа, об эмансипации женщин, об уравнивании в правах русских и «инородцев». Не все из них были революционерами, многие верили в возможность мирного преобразования империи. Они шли на государственную службу, но не для того, чтоб делать карьеру, получать чины и звания и гнаться за большими деньгами, а чтоб принести пользу народу. К таковым принадлежал и отец будущего основателя СССР.

В 1869 г. И.Н. Ульянов занял должность инспектора народных училищ, а в 1874-м – директора народных училищ Симбирской губернии, дослужился до статского советника, получил потомственное дворянство. Но не ради этого он на этой должности не жалел ни сил, ни здоровья. Сколько времени он провел в пути, в кибитке, трясущейся на плохих дорогах, в снег и в ненастье, объезжая сельские училища (некоторые из которых были в 400 верстах от Симбирска)! Народные училища не финансировались из бюджета, они были на балансе у земств. Илья Николаевич добывал деньги, находил учителей, обустраивал школы. Под его руководством были открыты 400 школьных библиотек, построено 150 зданий новых школ (некоторые по чертежам и сметам самого Ильи Николаевича). А ведь до этого «школы» в некоторых селах были в сараях, даже в сторожках...

Количество учащихся за время его пребывания в должности выросло на 20 тысяч человек! Илья Николаевич добился открытия в Порецкой учительской семинарии специальных курсов для подготовки учителей для народных училищ (до этого более половины учителей были местными священниками, которые не имели квалификации преподавать, например, физику или географию и вообще были больше заняты по своей службе). Выпускники этих учительских курсов с гордостью называли себя «ульяновцами». К 1879 году 22% учителей Симбирской губернии имели специальное педагогическое образование, а в целом по России – лишь 3%! И.Н. Ульянов заботился о своих питомцах – его усилиями зарплату сельских учителей в губернии повысили с 67 до 180 рублей в год!

И.Н Ульянов предлагал симбирским земцам сделать начальное образование обязательным в тех селах, где были школы, но земцы посчитали это нововведение преждевременным. Всеобщее школьное образование ввел по всей России лишь сын Ильи Николаевича – Владимир Ильич, когда стал председателем Совнаркома....

Особое внимание Илья Николаевич уделял образованию тех, кого в империи именовали «инородцами» (об этом есть прекрасная книга – «Илья Николаевич Ульянов и просвещение народов Поволжья»). Как уже говорилось, его идеалом было всеобщее школьное образование, независимо от пола, имущественного положения, национальности и вероисповедания. В империи существовали ограничения для учебы в гимназиях евреев. Представители же мусульманских народов сами не стремились отдавать детей в гимназии, даже если была такая возможность. В гимназиях обязательным было преподавание православного богословия, что было для татар, башкир и т.д. неприемлемо (на это указывал такой русский организатор образования, как П.В. Никольский). Мусульмане (особенно татары) получали образование в национальных мектебах и медресе (которые создавались за их собственный счет, а не за счет государства). Однако в 19 веке в них (до появления новометодных медресе) почти не преподавались светские науки (физика, химия, биология, астрономия).

Илья Николаевич поставил перед собой задачу – обеспечить детей из татар, мордвы и чувашей качественным начальным образованием. Передовые взгляды И.Н. Ульянова проявились в том, что он одним из первых стал выдвигать идеи создания светских школ на национальных языках (татарском, чувашском, мордовском). Более того, такие школы в Симбирской губернии им были созданы (38 чувашских, 7 татарских и 42 мордовских) и уровень образования чувашей и мордвы в Симбирской губернии вырос в 2 раза!

Всесторонней поддержкой И.Н. Ульянова пользовалась Симбирская чувашская школа. Именно в ней при активном покровительстве директора губернских училищ И.Н. Ульянова в 1871 году Иван Яковлев разработал чувашский алфавит и выпустил первые буквари и учебники чувашского языка. Ульянов же добился создания при этой школе женского отделения (которого не было и в русских школах!). В этой школе учились поэт К. Иванов, драматург Г. Зайцев, композитор Ф. Павлов, языковед В. Егоров и другие будущие крупные деятели чувашской культуры. Интересно, что страстью к национальному образованию чувашей Илья Николаевич заразил всю свою семью, и Владимир Ильич, будучи гимназистом, давал уроки ученику чувашской школы Охотникову.

Семья Ульяновых была дружна с чувашским просветителем Иваном Яковлевым (Яковлев в 1870 году даже стал крестным отцом родившегося второго сына Ильи Николаевича – Володи). Илья Николаевич активно поддерживал деятельность Яковлева, помог ему поступить в университет, высылал во время учебы деньги и книги. И именно Яковлев (наряду с чувашем Охотниковым) был одним из немногих, кто не отвернулся от семьи Ульяновых после казни Александра Ильича. Яковлев с Охотниковым приходили к ним в дом, утешали Марью Александровну, помогали семье в те дни, когда былые «друзья» стали обходить Ульяновых стороной...

Необходимо заметить, что деятельность Ильи Николаевича по поддержке чувашской культуры не встречала понимания у начальства. Тогдашний министр народного просвещения Д.А. Толстой утверждал: «Конечной целью образования инородцев, живущих в пределах нашего отечества, бесспорно, должно быть обрусение их и слияние с русским народом». Многие чиновники и педагоги в губернии выступали против самой идеи создания алфавитов для чувашей, мордвы и т.д., так как без национальной письменности их легче было бы русифицировать. Илья Николаевич же был твердо убежден, что не только русские, но и все народы империи имеют право на развитие своих языков и культур. Эту мысль он внушил и своим детям, в том числе сыну Владимиру.

Внес Илья Николаевич вклад и в просвещение татар. Он добился открытия в губернии татарско-русских школ (для детишек-татар с преподаванием на двух языках) и русских классов при медресе. Был знаком Илья Николаевич и с Николаем Ивановичем Ильминским – энтузиастом разработки богослужения на татарском языке для крещеных татар и создателем первого кириллического татарского алфавита. Между Ульяновым и Ильминским были теплые отношения. Приехав в Казань, юный Владимир Ильич даже жил 2 недели в квартире Ильинского на берегу озера Кабан. Илья Николаевич и сам был человек православным (хоть и не доходящим до крайностей обрядоверия) и, видимо, сочувствовал делу Ильинского. Вместе с тем он был резким противником насильственной христианизации и уж тем более – русификации татар, и как уже говорилось, поддерживал и мусульманское национальное образование татар, стремясь внести в него современные методы.

Илья Николаевич ушел из жизни рано – в 54 года (в том же возрасте и по той же причине – кровоизлияние в мозг – умрет Владимир Ильич). Близкие признавали, что большим ударом для педагога-просветителя было изменение политики министерства. В 1881 году к власти пришел новый император – Александр Третий. Он свернул реформы своего отца. В сфере образования это выразилось в том, что акцент был перенесен с земских школ на церковно-приходские. Между тем в последних больший упор делался на преподавание богословских предметов, физики и географии вовсе не было, математика сводилась к самым элементарным действиям.

Государство стало притеснять школы с преподаванием на национальных языках. Дочь И.Н. Ульянова Анна писала, что отец воспринял это как крах дела своей жизни. Всегда энергичный, словоохотливый, он замкнулся, стал худеть, болеть и в один из дней так и не вышел из своего кабинета на втором этаже, скончавшись за составлением отчета...

***

Владимир Ильич не стал профессиональным педагогом, но по-своему продолжил дело своего отца. Уже в первый день Советской власти, 7 ноября 1917 года, на Втором съезде Советов, где был создан Совнарком, Ленин поставил вопрос о создании Комиссариата просвещения и предложил на должность его комиссара А.В. Луначарского.

В январе 1918 года декретом Советской власти были ликвидированы привилегии по религиозному признаку и провозглашен светский характер образования. В мае 1918 года Наркомпрос провозгласил, что женщины имеют такое же право на образование, как и мужчины и было объявлено совместное обучение в школах и вузах. Наконец, в сентябре 1918 года была создана единая трудовая девятилетняя школа (с двумя ступенями: первая – 5 лет, вторая – 4 года), куда принимали всех детей независимо от национальности и имущественного положения. Школа была совершенно бесплатной, упор в ней делался на изучение естественных наук, предполагалась развитие у учеников трудовых навыков. Сбылась мечта демократов-шестидесятников 19 века, в том числе и отца Владимира Ильича. За месяц до этого, в августе 1918 года Советская власть открыла двери вузов для всех желающих, «независимо от пола» и объявила, что высшее образование в Российской Советской республике является бесплатным.

В январе 1919 года, в разгар гражданской войны, когда Колчак и Деникин грозили самому существованию советской России, Ленин, ее руководитель, готовит постановление СНК ... о библиотечном деле! В постановлении требуется расширить число библиотек и читален, наладить выпуск недорогих книг большими тиражами для народа. По инициативе Ленина в гражданскую войну было начато издание общедоступного собрания сочинений Пушкина. Владимир Ильич и здесь продолжал деятельность отца, открывшего 400 школьных библиотек в Симбирской губернии.

Не забывал Ленин и еще об одном завете отца – о национальном образовании. 15 сентября 1917 Ленин подписал «Декларацию прав народов России», гарантировавшую свободное развитие всех народов бывшей империи. В 1918 году Наркомпрос, исполняя это требование, выпустил постановление «О школах национальных меньшинств». Были созданы тысячи школ для множества народов и этнических групп, с преподаванием на родных языках. Обучение в них было бесплатным, за счет государства.

31 октября НКП принял постановление «Об организации дела просвещения национальных меньшинств РСФСР». Объявлялась, что национальные школы приравниваются к русскоязычным школам, башкиры, чуваши, татары, казахи и т.д. получали образование на родных языках с первого по последний класс и им вручали такие же аттестаты, как и всем остальным. В 1921 году при коллегии НКП РСФСР создали Совет по просвещению национальных меньшинств (Совнацмен). В 1922 году – еще при жизни Ленина, во исполнение его идей – было создано специализированное «Восточное издательство», выпускавшее учебники на татарском, чувашском, киргизском, адыгейском и других языках.

С 1925 года в вузах стали открывать национальные отделения, где преподавание велось на еврейском, чувашском, марийском, татарском, украинском и др. Национальные отделения и школы открывались не только в нацреспубликах, как это стало при Сталине и после него, но и везде, где были представители этих народов. Например, в вузах Ленинграда были польские, финское и эстонское отделения. В Перми – нацотделение коми, в Саратове – немецкое. В Казани было аж 4 нацотделения – татарское, чувашское, марийское и вотское.

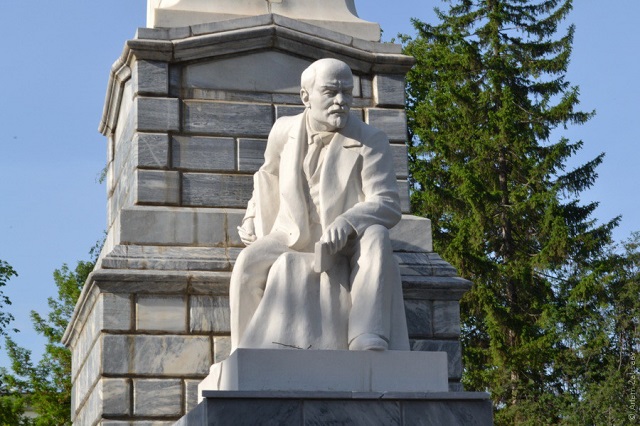

Наконец, не будем забывать, что Ленин стоял у истоков российского федерализма. Первой национальной автономией, которая подписала договор с центральной Советской властью, была Башкирия и под этим договором стояла подпись В.И. Ленина. Недаром в центре Уфы стоит памятник Ленину, после реставрации уже в постсоветское время благополучно вернувшийся на прежнее свое место...

Мы начинали с того, что Ленин – наш земляк, уроженец Урало-Поволжья. Конечно, он не забывал о своих корнях, не забывал и о судьбах народов, живущих в нашем регионе. Воспитанный в семье настоящих интернационалистов, Ленин всегда хранил уважение к культурам татар, башкир, чувашей, марийцев, с которыми был знаком с детства. В своей книге о капитализме Ленин с гневом писал о притеснениях башкир, столь ярко отображенных в прозе Льва Николаевича Толстого (рассказы «Ильяс» и «Много ли человеку земли нужно?») и о которых его жене, попавшей в ссылку в Уфу, будут рассказывать местные революционеры.

В 1916 году Ленин встречался в Цюрихе со своим земляком, тоже симбирцем, татарским общественным деятелем Юсуфом Акчурой (будущим сподвижником Ататюрка). Они проговорили 4 часа и Ленин заверил его, что когда большевики придут к власти, татарам, как и другим народам, будет гарантировано развитие на основе местного самоуправления. Так оно и произошло: в 1920 году при личном участии Ленина была учреждена Татарская республика.

Есть воспоминания казанского журналиста Бахметьева о встрече татарской делегации Х съезда партии (куда входил и сам Бахметьев) с Лениным. Журналиста поразило, что Ленин знал о стихах Габдулы Тукая, призывал их популяризировать и требовал от русских коммунистов, чтоб они учили татарский язык. А татарский филантроп и просветитель Хусаинов, встречавшийся с Лениным в 1922 году, утверждал, что Ленин и сам придерживался этого правила: он приветствовал Хусаинова несколькими фразами на татарском языке.

Не забывал Владимир Ильич и о чувашах, делу просвещения которых отдал столько сил его отец. Ленин внимательно следил за судьбой друга своего отца – чувашского просветителя Яковлева. Когда новая местная власть, смотревшая на Яковлева как на «старорежимный элемент», с «устаревшей идеологией» стала притенять пожилого просветителя, Ленин, узнав об этом, отправил в Симбирск две гневные телеграммы. В первой говорилось: «Не выселяйте старика Ивана Яковлевича Яковлева и его жену из квартиры. Об исполнении сообщите», а во второй – «Сообщите по телеграфу обстоятельства и условия избрания председателей чувашской женской и мужской учительских семинарий. Меня интересует судьба инспектора Ивана Яковлевича Яковлева, 50 лет работавшего над национальным подъемом чуваш и претерпевшего ряд гонений от царизма. Думаю, что Яковлева надо не отрывать от дела его жизни».

А ведь Ленин был уже председателем правительства, и можно представить, сколько у него было дел и забот, помимо того, что происходит в далекой провинциальной учительской семинарии!

В 1920 году Ленин трижды поднимал вопрос о создании чувашской национальной автономии. Причем он требовал дать чувашам республику, как татарам и башкирам, но ЦИК и СНК его не поддержали, и была создана Чувашская национальная область. Она получила статус республики только в 1925 году, после смерти Ленина.

Таков мой рассказ об Ульяновых – отце и сыне, об их деятельности на благо моей «малой Родины», Волго-Уральского региона, об их значении для его истории и современности.

Рустем ВАХИТОВ