М. Сеурко. О слепых пятнах философии

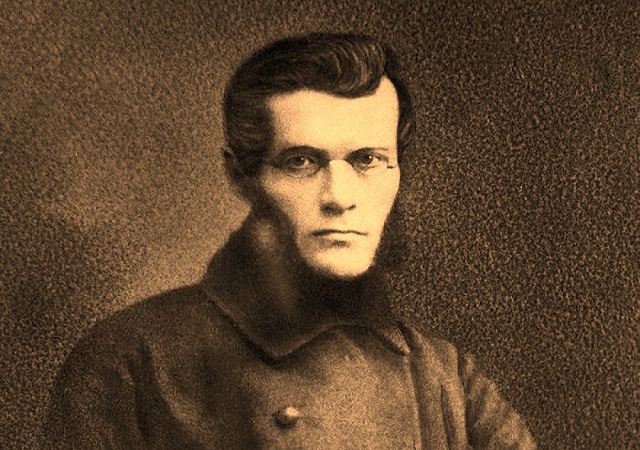

В истории человеческой мысли встречаются столь явные слепые пятна, что они не позволяют разглядеть сокровища, находящиеся прямо под боком. Эффект одного из таких пятен преодолел благодаря настойчивости своей супруги молодой философ Иван Васильевич Киреевский, увлекавшийся модными идеями западничества.

И.В. Киреевского мы знаем как одного из виднейших философов-славянофилов. Но путь его к тому, чтобы начать мыслить русскую культуру в её связи с православием и русскую философию как самостоятельное направление мысли, характеризующееся органическим единством и идеалом «целостного разума», был поэтапен и непрост.

Супруга Киреевского Наталья Петровна, вероятно, уже после кончины супруга, поведала «Историю обращения Ивана Васильевича».

«И. В. Киреевский, – говорится там, – женился в 1834 году на девице Наталии Петровне Арбеневой, воспитанной в правилах строгого христианского благочестия; в первые времена после свадьбы исполнение ею наших церковных обрядов и обычаев неприятно его поражало, но по свойственной ему терпимости и деликатности он ей в том нимало не препятствовал. Она со своей стороны была еще скорбнее поражена отсутствием в нем веры и полным пренебрежением всех обычаев Православной Церкви. Были между ними разговоры, которые оканчивались тем, что положено было ему не мешать ей в исполнении ее обязанностей, а ему быть свободным в своих действиях… На второй год после женитьбы он попросил жену свою прочесть Кузена (французский философ, современник Киреевского. – Сост.). Она охотно это исполнила, но когда он стал спрашивать ее мнения об этой книге, то она сказала, что в творениях св. Отцов все это изложено гораздо глубже и удовлетворительнее. Он усмехнулся и замолчал. Он стал просить жену почитать с ним Вольтера. Она объявила ему, что готова читать всякую серьезную книгу, которую он ей предложит, но насмешки и всякое кощунство ей противны, и она их не может ни слышать, ни читать. Тогда они после некоторого времени начали читать вместе Шеллинга, и когда великие, светлые мысли их останавливали и И. В. Киреевский требовал удивления от жены своей, то она сначала ему отвечала, что эти мысли ей известны из творений св. Отцов. Неоднократно она ему их показывала в книгах св. Отцов, что заставило И. В. иногда прочитывать целые страницы. Неприятно было ему сознавать, что действительно в св. Отцах многое, чем он восхищался в Шеллинге. Он не любил в этом сознаваться, но тайком брал у жены книги и читал их с увлечением. Знакомство с Новоспасским иноком Филаретом, беседы со святым старцем, чтение разных творений св. Отцов услаждали его и увлекали на сторону благочестия. Он ездил к о. Филарету, но всякий раз как бы по принуждению. Видно было, что ему хочется к нему ехать, но всегда нужно было какое-то принуждение. Наконец, в 1842 году кончина старца Филарета окончательно утвердила его на пути благочестия».

Во время жизни И.В. Киреевского мода была, что отражено в приведённом отрывке, на философов европейского Просвещения, на масонскую мистику и спиритуализм, деизм и протестантскую этику. Этим были увлечены в большинстве своём писатели и мыслители. Православие и церковность же вызывали насмешки и недоумение.

По существу, с тех пор мало что изменилось.

Сегодня слова патриарха Кирилла о связи русской идентичности с православием вызывают, правда, уже не насмешки (всем в последнее время уже не очень смешно), сколько негодование и опасливый протест. Хотя это призыв в проповеди обращаться к Церкви, её таинствам и сокровищам мысли.

Впрочем, возможно и должно быть закономерным то, что подлинное и должно быть сокрытым от глаз внешних – тех, кто не способен в силу интеллектуальной или духовной ограниченности, – преодолеть эффекта слепых пятен и взглянуть в незамутнённый источник святоотеческого предания, открывающего истинный и глубокий взгляд о человеке, его месте в мире, возможных путях его преображения и снимающего не соответствующую действительности мечтательность. В таком ключе можно будет включить и весь опыт европейского рационализма, отведя ему соответствующее место и отринув его притязания на высшее знание, - к такому выводу пришёл И.В. Киреевский, полагавший, что духовную свободу человек сможет обрести только с «осознанием об отношении человеческой личности к личности Божества».

Михаил СЕУРКО

Источник: «Солнце Севера»