Кораблестроитель из симбирской глубинки

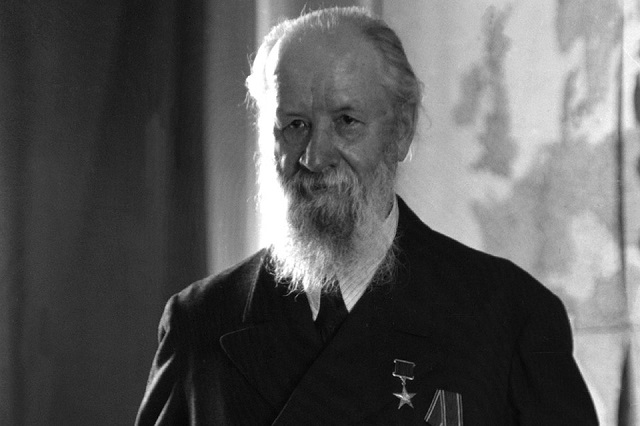

В августе этого года исполняется 160 лет одному из выдающихся русских, советских кораблестроителей, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, академику АН СССР, лауреату Сталинской премии I степени, Герою Социалистического Труда Алексею Николаевичу Крылову.

Россия – великая морская держава. Ее берега омывают 13 морей, которые принадлежат бассейнам трех океанов. Более двухсот лет назад на черноморских берегах встала важная задача – строить поселки, города, заводы, доки для строительства и ремонта военных кораблей и гражданских судов. Их строили граждане разных национальностей, не только те, кто проживал в этих южных регионах, – русские, украинцы, белорусы, поляки, татары – вся огромная страна.

Среди русских и советских кораблестроителей, жизнь которых связана в том числе с Черноморским флотом и кораблестроением, были выдающиеся флотские ученые и инженеры: А.А. Попов, И.Г. Бубнов, А.Н. Крылов, А.И. Маслов, В.Л. Бжезинский, К.Ф. Терлецкий, В..И. Першин, П.Ф. Попкович, Ю.А. Шиманский, В.В. Новожилов, А.П. Александров, В.Н. Перегудов, Н.А. Доллежаль и другие.

Однако одним из самых выдающихся теоретиков, ученых-кораблестроителей, обогативших науку и человечество ценными теоретическими исследованиями, был русский советский ученый, академик А.Н. Крылов. Теоретические исследования Крылова в области математики, физики и астрономии связаны с потребностями Военно-Морского флота. Алексей Николаевич посвятил становлению и развитию корабельного дела всю свою жизнь. Его многие труды также посвящены подъему затонувших кораблей. Особенно ценными являются: «Статика судоподъема», «Поучительные случаи аварий и гибели судов», «О взрывах и взрывчатых веществах», которые и сегодня востребованы.

А.Н. Крылов родился 3 (15) августа 1863 г. в селе Висяга Алтынского уезда Симбирской губернии (ныне село Крылово Порецкого района Чувашии) в семье отставного офицера-артиллериста. Будущий академик научился читать в пять лет. Первой его учительницей была Александра Викторовна Ляпунова – сестра матери, окончившая Нижегородский институт благородных девиц. В 1872–1874 гг. семья Крыловых проживала в Марселе (Франция), где будущий академик изучил французский язык.

В 1874 г. родители поселились в городе Севастополе, где каждый камень обильно полит кровью великороссов, малороссов, белорусов и сынов других народов, населявших огромные просторы страны. Севастополь овеян славой героической обороны во время Крымской войны (1853–1856), подвигами русских флотоводцев М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, матроса Кошки, Даши Севастопольской и многих сынов и дочерей страны. В те годы молодые люди мечтали посвятить жизнь флоту. Эту стезю выбрал и Алексей Крылов.

Пятнадцатилетним он поступает в младший подготовительный класс Морского училища. Учился хорошо, и его перевели в специальный класс, где изучалась и девиация компаса, погрешность его показаний, происходящих от влияния судового металла или электрических токов. Этот предмет считался чрезвычайно трудным из-за сложностей математических вычислений. Алексей Крылов увлекся наукой, глубокими специальными исследованиями.

Выпускные экзамены в училище он сдал первым по списку, с похвалой и занесением на мраморную доску. В 1884 г. Крылов получил первый офицерский чин мичмана, поступил на службу в компасную часть Главного гидрографического управления, где вел практические занятия с прикомандированными офицерами. Здесь А. Крылов написал несколько работ, которые были опубликованы в журнале «Морской сборник» и других изданиях.

В сентябре 1888 г. его зачислили слушателем кораблестроительного отдела Морской академии, где работали талантливые ученые, готовившие специалистов-кораблестроителей высшей квалификации. Здесь он публикует первую научную работу «Расчет броненосца «Император Николай I», положившую начало строительной механики корабля. О высоком качестве подготовки кадров в академии свидетельствует то, что почти все руководящие посты в технических управлениях (МТК) и должности портовых корабельных инженеров занимали ее выпускники.

После окончания учебы в 1890 г. Крылова как лучшего слушателя оставили при академии для дальнейшей научной работы. Одновременно зачислили в штат морского училища преподавателем по математике. В 1892 г. молодой ученый стал читать курс теории корабля и по совместительству заведовал опытным бассейном морского ведомства. В академии А. Крылов читал лекции и курс корабля по всем разделам более полувека – с 1890 по 1941 г. Уже в 1895 г. он сформировал начала своей классической теории килевой качки, составившие в дальнейшем предмет учебной дисциплины. Разработанный им курс проектирования судов в академии читал его единомышленник И.Г. Бубнов.

Алексей Николаевич вел активную исследовательскую работу, выступал на различных научных конференциях в Русском научном обществе, печатал статьи в журналах. Три из его научных работ были опубликованы во французском специальном журнале и в «Докладах Парижской академии наук». Побывав в Лондоне, он сделал несколько докладов по теории качки корабля на волнении. За выдающиеся научные достижения Английское общество корабельных архитекторов наградило А. Крылова золотой медалью. Русский ученый был признан мировой наукой и стал одним из авторитетных специалистов в области кораблестроения.

Крылов проявлял постоянную озабоченность в развитии инженерной мысли на флоте. Это касалось как военных кораблей, так и гражданских судов. По его докладу главному инспектору кораблестроения о необходимости преобразования обучения инженеров флота был принят ряд важных решений. В частности, он предложил на базе Морского инженерного училища готовить инженеров не только для военного, но и для торгового флота. То есть его беспокоило положение дел с подготовкой кадров для флота России.

Следует отметить, что до революции число студентов на курсе училища определялось в двадцать четыре человека. Однако в связи с развитием отрасли кораблестроения и судостроения в предвоенные годы советского периода на каждом курсе вуза обучалось около трехсот человек, в чем огромная заслуга А.Н. Крылова. Разрабатывая курс теории корабля, ученый обращал особое внимание на обеспечение непотопляемости судна. В 1902 г. Крылов представил таблицу и расчеты, показывающие влияние затопления на крен, деферент и остойчивость. Эти расчеты получили название таблиц непотопляемости. Его обоснования были приняты всеми иностранными флотами. В 1904 г. им построена первая в России машина для интегрирования дифференциальных уравнений. Многие кораблестроители утверждают, что без Крылова не было бы современного флота России. Он разработал теорию качки и теорию непотопляемости и на практике сделал очень многое.

В 1907 г. в водах Черного моря, в частности на судне «Уралец», А.Н. Крылов провел исследования разработанного им метода определения влияния качки корабля на меткость стрельбы, а в 1908 г. разработал прибор для обучения моряков наводке орудия. В эти же годы выполнены многие разработки в области использования морской артиллерии, которые длительное время применялись на флоте. Прежде всего это: дальномер – прибор для определения (при стрельбе) расстояния между прицелом и целью, прибор для определения отклонения целика на ходу противника, оптическая мушка и оптический прицел и др.

В 1908 г. его назначают главным инспектором кораблестроения, а в последующем Крылов возглавил Морской технический комитет. Однако с целью сосредоточения внимания на научных исследованиях в 1910 г. он отказался от чиновничьих должностей и занялся теоретическими изысканиями в вопросах кораблестроения, судоподъема и судоспасения. В преддверии Первой мировой войны он принимает участие в управлении Русским обществом пароходства и торговли (РОПиТ), Путиловским заводом и другими учреждениями. В 1914 г. в ознаменование 30-летней научной деятельности А.Н. Крылова Московский университет присудил ему степень доктора прикладной математики. В этом же году его избрали членом-корреспондентом Академии наук. Ученый регулярно выступал в Академии наук с научными докладами и отчетами, тесно связанными с практикой. С целью обобщения трудов, статей, книг Академия наук приняла решение выпустить сборник его трудов.

По расчетам ученого построены многие боевые, спасательные, судоподъемные корабли и суда. Среди них одно из лучших катамаранов российского, а потом и советского флота «Волхов», в последующем переименованный в «Коммуну». Это уникальное судно построено и спущено на воду на Путиловских верфях Санкт-Петербурга в 1915 г. Его экипаж – 11 офицеров, 60 матросов, 24 водолаза. За 95 лет эксплуатации катамаран поднял около 100 кораблей и судов. Спасательное судно и сейчас на службе флоту России в составе Черноморского флота. В 1916 г. на Черном море от взрыва затонул линейный корабль «Императрица Мария». Крылов как член комиссии провел большую работу по выявлению причин гибели корабля. А затем составил проект его подъема.

По заключению ученого причинами происшествия на новейшем по тому времени корабле могли быть: возникновение предшествовавшего взрыву пожара; небрежность в обращении с огнем и порохом; злой умысел. Предположение о небрежности обращения было исключено не только по показаниям свидетелей, но и согласно объективным научным данным. Убедительно отвергнута версия и самовозгорания пороха. По мнению Крылова, наиболее вероятная версия гибели «Императрицы Марии» – диверсия. Однако заключение комиссии этой трагедии по цензурным соображениям стало доступно широкой публике только двадцать лет спустя.

Проект подъема погибшего корабля, разработанный А.Н. Крыловым, был напечатан в сборнике «ЭПРОН». Опираясь на разработки русского советского ученого по подъему больших кораблей и судов, затонувших килем вверх, методом подаваемого в корпус сжатого воздуха, были подняты не только «Императрица Мария», итальянский корабль «Леонардо да Винчи» но и другие корабли. В 1919 г. А.Н. Крылов избран начальником Военно-Морской академии. Под его руководством велась активная работа по подготовке командиров кораблей и судов Рабочее-крестьянского Красного Флота. Для изучения опыта, лучшего взаимодействия по восстановлению техники, способов судоподъема и судоспасения на реках, озерах и море он был командирован за границу, где пробыл семь лет.

Он был патриотом нашей Родины. Работая за ее пределами, А. Крылов много сделал для восстановления научных и культурных связей Советского Союза с зарубежными учеными. Его авторитет во многом служил повышению авторитета СССР. Вернувшись на Родину, он продолжил работу по дальнейшему развитию науки в интересах флота, на благо народа и страны. Огромная заслуга академика – в создании в 30-е годы ХХ столетия мощного нового флота, судоподъема и судоспасения. Его советами и консультациями пользовались заводы «Электроприбор», Центральный научно-исследовательский машиностроительный институт, конструкторские бюро, структурные подразделения ЭПРОН и многие другие. В мае 1930 г. утвержден устав и выбрано правление Всесоюзного научно-технического общества судостроения и судоходства (ВНТОСС). В апреле 1932 г. на съезде ВНТОСС принято решение о создании двух всесоюзных инженерно-технических обществ – водного транспорта (ВНИТОВТ) и судостроения (ВНИТОСС). Первым председателем ВНИТОСС был избран А.Н. Крылов, который занимал этот пост до конца жизни.

В 1933 г. в открытой печати стали выходить рассказы ученого о наиболее интересных случаях из истории кораблестроения и кораблевождения. Сначала в сборниках «ЭПРОН», а потом и в других изданиях. Академик неоднократно писал, что для интересов флота важное значение имеет спасение и подъем затонувших кораблей и судов, потерпевших аварию, в чем он видел главную задачу ЭПРОН. Ученый считал, что важнейшим в работе экипажа корабля и эпроновцев является работа по предотвращению гибели корабля. Он рекомендовал учиться на чужих ошибках, тщательно изучать каждую аварию корабля, проводить критический разбор причин и принимать меры по их недопущению. Так, в первом его очерке рассказывалось об аварии броненосца «Орел» в Кронштадтской гавани в мае 1904 года. В следующем сборнике напечатаны два рассказа об аварии крейсера «Кубань» в доке Либавского порта и гибели броненосца «Гангут».

В очерке о гибели «Титаника» академик писал: «На лайнерах запас плавучести почти в два раза больше их водоизмещения, значит, технически простая ученическая задача, как этот запас использовать, чтобы пароход не тонул, если даже весь его трюм будет разрушен и затоплен, но это чисто технически, капиталист же арматор заботится главным образом о доходности и эксплуатационных выгодах корабля; здесь уже не техника играет роль, а требования публики: удобства, красота, стильная отделка кают, простор салонов, высота их в три палубы, большие залы и пр., – это дает доход, все эти понятия непереводимы на технический язык расчетов и чисел и останутся такими, сколько бы таких катастроф, как с «Бургонью», «Титаником», «Лузитанией» ни было. Разрешатся эти задачи лишь после того, как сгинет капиталистический строй».

В последующем напечатан ряд очерков в сборнике «ЭПРОН», первый – в научно-техническом отделе «О взрывах и взрывчатых веществах», посвященный гибели танкера «Советский Азербайджан». Ученый пришел к выводу, что пароход погиб в связи с незнанием экипажем научных причин и условий взрыва нефти. Очерк заканчивается словами: «Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка». Второй материал размещен в историческом отделе под заголовком «Из морской старины». В нем рассказано несколько случаев из взаимоотношений русского флота с иностранными судами и кораблями. В частности, один из случаев касается Крымской войны. Находившийся там английский флот был почти весь выброшен на балаклавские скалы, большая часть кораблей с экипажами погибли. В сборнике «ЭПРОН» им также напечатан очерк под заглавием «Описание исполненного в 1741 г. подъема испанского галлио «Тохо», затопленного в заливе Виго 10 октября 1702 г.» и другие. В 1936 г. Крылов участвует в инженерных разработках по строительству Володарского моста в Ленинграде. За выдающиеся научные достижения в 1939 г. Алексею Николаевичу присвоено звание заслуженный деятель науки, его наградили орденом Ленина. Светская власть ценила людей по заслугам, а не по преданности режиму, как в наши дни.

В 1941 г. академику присуждена высшая награда Родины за ученые труды – Сталинская премия I степени, в июле 1943 г. – за большой вклад в создание и строительство современных кораблей, крупнейшие заслуги в деле подготовки высококвалифицированных специалистов для Военно-Морского флота А. Крылову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». В годы борьбы с фашизмом академик жил и работал в Казани. Несмотря на возраст и болезни, продолжал трудиться, внося непосильный вклад в разгром врага. В 1943–1945 гг. напечатал ряд очерков о П.Л. Чебышеве, С.О. Макарове и других выдающихся людях СССР-России. 26 сентября 1943 г. состоялось заседание Академии наук СССР совместно с Народным комиссариатом ВМФ, посвященное чествованию А.Н. Крылова в связи с его восьмидесятилетием. Его поздравили не только ученые, но и многие трудовые коллективы страны, а также зарубежная научная элита.

Выдающийся ученый скончался 26 октября 1945 г. С целью увековечивания памяти Совет народных комиссаров СССР присвоил его имя Академии кораблестроения и вооружения, в которой академик учился и преподавал. Была установлена стипендия академика А.Н. Крылова в морских и других научно-учебных заведениях. Его научные труды актуальны и в наши дни. В своем последнем выступлении А.Н. Крылов сказал: «Я отдал флоту 65 лет своей жизни, и если бы я располагал еще такой же жизнью, то я ее отдал бы до конца любимому морскому делу». После развала СССР в 1991 г. наш некогда могучий флот СССР потерпел крушение в разы больше, чем в ходе Цусимского сражения. Ныне флот России возрождается. Хочется верить, что российский Военно-Морской флот займет достойное место среди флотов ведущих морских держав мира, как в годы Советского Союза.

Василий ПОПОВИЧ, контр-адмирал, профессор

Источник: «Советская Россия»