«Что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки». 95 лет Ч. Айтматову

Литература в понимании этого удивительнейшего, неповторимого художника слова не являлась универсальным средством, призванным отвечать на самые непростые, порою запутанные, а то и порядком завуалированные вопросы земного бытия: «…почему я должен вам рецепты давать, преподносить их на страницах книги? Моя задача заключается в том, чтобы заставить вас тревожиться и думать».

И, добавим, не просто тревожиться, пока ещё держим книгу в руках, а и переживать, когда отложили её уже в сторону, мучительно размышлять над судьбами людей, казалось бы, вовсе неприметных, ничем особо и не выделяющихся, но… таких близких, открытых, пожелавших поведать свои незамысловатые истории и вошедших в самые потаённые уголки души. Вошедших, несмотря на свою скромность и застенчивость, твёрдой поступью, уверенно. Вошедших навсегда.

Проходят годы, десятилетия, а его прекрасная и гордая, бросившая вызов закоренелой обывательщине и пережиткам прошлого Джамиля; сильная, с обострённым чувством достоинства Асель; любознательный, мечтательный, любовно вглядывающийся в жизнь паренёк Кемель; коммунист Ленинского призыва, первый учитель детей далёкого киргизского аила Куркуреу Дюйшен; старая колхозница Толгонай, ведущая диалог и делящаяся своими горестными мыслями с матерью-землёй; «расторопный» Момун и его семилетний внук, потрясённый легендой о Рогатой матери-оленихе; вечные труженики Танабай Бакасов и буранный Едигей; мужественный, в одночасье переживший страшную трагедию, его руками совершённую, и сознательно идущий на преступление Бостон, знающий, что за него ему придётся нести наказание; высокий в своих помыслах, но бессильный нести свет в погрязшие во тьме души, дважды восходящий на плаху Авдий Каллистратов… нас не отпускают, а продолжают, несмотря на каждодневные тревоги и вызовы современного мира, жить в нашем сознании. И пускай нечасто, но вновь и вновь мы обращаемся к ним, к этим прекрасным в своих помыслах и стремлениях героям, навсегда остающимся в нашей памяти такими светлыми, кристально честными, совестливыми, человечными… незабываемыми.

Чингиз Айтматов… Кажется, что он и не покидал пятнадцать лет назад бренный этот, жестокий и противоречивый мир. Но, представляется, будто горы, величественные тянь-шаньские горы, воспетые им, действительно тогда пали и над всей землёю пронёсся журавлиный крик…

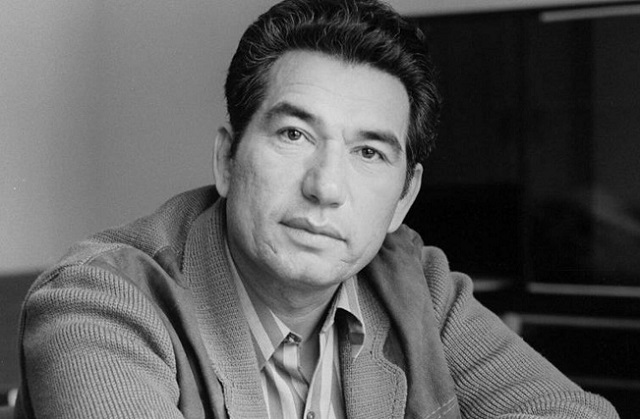

Девяносто пять лет могло бы исполниться 12 декабря 2023 года Чингизу Торекуловичу Айтматову, писателю и мыслителю с мировым именем, одному из крупнейших мастеров психологической прозы минувшего двадцатого столетия. Писателю, чьи бессмертные творения давно пополнили сокровищницу мировой реалистической литературы, заняв там своё достойное место.

Когда задумываешься над феноменом Айтматова, его потрясающей творческой судьбой, вспоминаются поэтические строки Расула Гамзатова, считавшего Чингиза Торекуловича не просто товарищем по писательскому призванию, настоящим, большим и верным другом, но и названным братом:

Сумел, Чингиз, порадовать ты маму

И не подвёл отца наверняка

Тем, что, когда взошёл на Фудзияму,

Ни на кого не глянул свысока.

Шипучий дар играет в кубке, пенясь,

Пью за тебя до дна, названный брат,

Мой именитый полуевропеец,

Мой знаменитый полуазиат.

И как бы волны ни метались шало

И чёлны ни менялись в свой черёд,

Но в гавани всего земного шара

Входил и входит белый пароход.

(Перевод Я. Козловского)

Да, выдающийся аварский советский поэт подметил точно: Айтматову, художнику в первую голову национальному, представлявшему и в советской, и в мировой художественной литературе свой киргизский народ, испокон веков живущий в небольшой центральноазиатской стране — Киргизии, были в равной степени близки как культура азиатская, так и европейская. При этом писатель всей своей жизнью убедительно подтвердил и ту неоспоримую истину, что малый народ и его лучшие сыновья способны творить так же основательно, содержательно и продуктивно, как и те мастера, которые относятся к большим этносам, живущим и в своих исконных, национальных государствах, и в эмиграции.

Отчей, родной своей землёй писатель считал Киргизстан. Там он в аиле Шекер Таласского кантона — родины древних киргизов, перекочевавших в эти места с Алтая в эпоху раннего Средневековья, родился и шагнул в большую, наполненную радостями и неизбежными неприятностями, горестями (куда уж без них?) полновесную жизнь. И разве мог он не любить эти места? Неужели сердце его могло не сопереживать и не беспокоиться о родной республике, об отчем горном крае, подарившем ему красивое и гордое имя, а затем, несколько позже, выпестовавшем и давшем ему путёвку в жизнь, ставшую для киргизов и примером, и предметом особой гордости?

«Айтматов-художник одинаково уверенно чувствовал себя в двух языковых стихиях — киргизской, то есть тюркской, и русской, — продолжает далее профессор Ибраимов. — Художнику глубоко национальному по духу, ему был внятен и дух мировой, и потому он воспринимался и воспринимается как свой в разных пределах нашей планеты, от Дальнего Востока до Европы. …Как русскоязычный писатель, он был близок всем, кто на этом языке читал и писал, а как тюркоязычный — являлся общей гордостью десятков народов этого культурно-языкового ареала».

Для нас же, нынешних русскоязычных читателей, знакомых с хорошими, добротными переводами на русский язык ранних повестей писателя, которые в том числе он с киргизского языка осуществлял и сам («Тополёк мой в красной косынке», «Материнское поле»), важно отметить и тот факт, что все свои лучшие творения — повести «Прощай, Гульсары!», «Ранние журавли», «Белый пароход», «Пегий пёс, бегущий краем моря», романы «И дольше века длится день (Буранный полустанок)», «Плаха», «Тавро Кассандры», «Когда падают горы (Вечная невеста)» — Айтматов написал на русском языке. На нём он, соответственно, и выражал свои мысли, адресовавшиеся читателям и нёсшие им неугасимый свет человечности.

Вместе с тем именно при помощи русского языка Айтматов осуществлял и многолетнее движение к творческим горизонтам и к новым глубинным пластам действительности, не единожды на его глазах видоизменявшейся, а в 1991 году так и вовсе кардинально сменившей вектор своего развития.

К сему добавим, что Айтматов как прозаик во многом сформировался и благодаря влиянию русской классической литературы, ставшей для него светочем гуманистических, жизнеутверждающих идей, светлых, ориентированных на всепобеждающую силу добра помыслов и славных, из поколения в поколение приумножавшихся литературных традиций. Следование им, естественно, было когда-то взято молодым писателем на вооружение.

Впрочем, Айтматов, будучи писателем блестяще образованным, эрудированным, знавшим досконально не только русскую классическую, советскую, но и мировую литературу, никогда не считал для себя возможным безоговорочно следовать в фарватере у кого-либо позаимствованных идей, литературных направлений и канонов. Яркая индивидуальность писателя была и для профессиональных литературных критиков, и для многомиллионной читательской аудитории предельно очевидной.

Более того, Айтматов решительно противился воспринимать стандартизацию мышления, общие приёмы, рождавшие поверхностные, отвлечённые темы, банальность сюжетов, характеров героев, чрезмерную внешнюю описательность, некую развлекательность и примитивизацию готовых произведений. «Я лично, — говорил писатель, — против утилитарного, бытового «реализма», замыкающего человека в скорлупе обыденного, что выражается будто бы в правдоподобии, многословии, в сутолоке и хаосе ненужных деталей, фактографии, подавляющей творческую фантазию, воображение».

Не стремился он и к всеохватному, неразборчивому писательству, вынуждавшему того или иного автора, в погоне за мнимой славой и гонорарами, браться за вещи неподъёмные, не соответствующие ни его знаниям, ни жизненному опыту, ни творческим интересам. Не представлял себе Чингиз Торекулович и возможности творить на потребу дня, выступая в качестве этакого запевалы, стремящегося быть в числе первых рассказчиков, вызвавшихся огласить суть той или иной проблемы.

Это не значило, что Айтматова не волновали насущные и животрепещущие вопросы современности. Отнюдь, они его волновали и способствовали тому, чтобы браться за их доскональное изучение. Так, к примеру, он одним из первых в Советском Союзе взялся за погружение в проблему распространения наркомании, набатом прозвучавшую в романе «Плаха», в котором, кстати, не менее остро была озвучена и тревога за судьбу окружающей среды, ставшей подвергаться массированным атакам со стороны человека, казалось бы, самого разумного существа на земле.

Немаловажно в связи с этим подчеркнуть и то, что Айтматов, высвечивая такие серьёзные, касавшиеся всего советского общества проблемы, ни в коем случае не впадал в панику и не стремился хоть как-то, что называется, краски сгустить. Нет, холодновато-рассудочный подход, верность жизненной правде, а также и неподдельная тревога за настоящее и будущее большой страны, её многонационального народа требовали от него писать откровенно, отринув всякую сентиментальность, предполагавшую не одну лишь слезливость, но и обязательную счастливую концовку произведения. То есть должен был бы преобладать некий всепобеждающий, романтический, но бессознательный оптимизм, отказывавшийся трезво смотреть правде в глаза. И при таком подходе Айтматову следовало бы, конечно, отказаться и от всегда бравшейся им на вооружение философии исторического оптимизма, и от публицистичности как дополнительных методов познания характеров героев, позволявших их более выпукло доводить до читателей.

Был ли, коль уж речь зашла об оптимистическом мироощущении, оптимистом Айтматов? Да, был и об этом во всеуслышание говорил на встрече с читателями в Концертной студии «Останкино» в 1987 году: «Наверное, стоит сказать — оптимист я или пессимист? Обычно так спрашивают. Я оптимист. Но совсем необязательно, что оптимист должен счастливые финалы выписывать». Не в них, в этих радостных, но пустопорожних финалах, укоренившихся в западном низкопробном мелодраматическом чтиве, был убеждён Чингиз Торекулович, кроются задачи подлинной реалистической и гуманистической литературы. Той, по сути, великой русской и советской литературы, в самых первых рядах которой во второй половине прошлого столетия выпала честь пребывать и ему, уже при жизни ставшему классиком.

Что же касается финалов, то у Айтматова в них зачастую высказывались основные концептуальные мысли, заметно тяготевшие к философскому осмыслению действительности и дышавшие верой в несокрушимость личности, в её неумирающую и несломленную человечность. Человечность, постоянно нуждающуюся в поступательном движении, в проверке мировоззренческих идеалов делом, так как абстрактная вера, не подкреплённая конкретными действиями, утопична и безжизненна. Жизненность же и праведность идей добра, справедливости писатель наиболее убедительно утверждает путём контрастного сравнения.

И в связи с этим вспоминаются слова старого Момуна, оступившегося по воле злого, тщеславного лесника Орозкула и убившего самку марала, олицетворявшую Рогатую мать-олениху, произносимые им в финале повести «Белый пароход» после того, как семилетний мальчик обернулся рыбой и уплыл в синее море, не желая мириться с обманом и злом: «Одно лишь могу сказать теперь — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом моё утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом моё утешение.

И в том ещё, что детская совесть в человеке — как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди…»

Вот она, айтматовская жизнеутверждающая квинтэссенция, роднящая маленького мальчика, Джамилю, Дюйшена, Толгонай, Танабая, Едигея, Бостона, Авдия Каллистратова с учёным, космическим невозвращенцем, самозваным монахом Филофеем из романа «Тавро Кассандры» и писателем Арсеном Саманчиным из последнего романа Айтматова «Когда падают горы (Вечная невеста)». Все они не могут жить отстранённо от существующих реалий, не могут быть посредственными созерцателями, ко всему сущему на земле безучастными и равнодушными — ведь они, если внимательно вглядеться в их образы, тоже молнии, высеченные «вечным небом» и призванные свято верить в торжество людской совести, правды, в конце концов, в торжество самой жизни, неминуемо побеждающей смерть.

На этом крепком материале, полном условных символов, без которых Айтматов обходиться не мог и которые служили в текстах произведений утверждению реальной действительности, по существу и выстраивалась писательская броня, ограждавшая его сочинения от примитивного бытописательства и нацеливавшая их на продолжение поиска самых животрепещущих тем и вопросов, не отвечать на которые Айтматов, как писатель-мыслитель и гражданин, не считал для себя возможным.

Отвечать на эти, по сути, непреходящие, лишь несколько видоизменяющиеся под воздействием текущего времени вопросы, призывая в помощники своё грандиозное воображение, вмещавшее весь мир во всех его измерениях и проявлениях, Айтматову было непросто, но и жизненно необходимо. С годами же их становилось больше, прибавлялись к ним и те, которые как грибы после дождя возникали в советском обществе на его последнем, переломном и драматичном этапе существования. Острота их была наглядной, и Айтматов, к тому времени признанный классик советской многонациональной литературы, многолетний депутат Верховного Совета СССР а затем и народный депутат СССР, член ЦК Компартии Киргизии, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и трёх Государственных премий СССР пытался не только озвучивать, но и решать.

А в глобальном, общемировом масштабе он обозначал эти самые насущные проблемы на созванном по его инициативе «Иссык-Кульском форуме», став, таким образом, инициатором одноимённого международного интеллектуального движения, объединившего под своими сводами выдающихся интеллектуалов Востока и Запада.

Девизом того авторитетного форума, президентом которого был избран Айтматов, проходившего в октябре 1986 года в столице Советской Киргизии городе Фрунзе, а затем и на побережье озера Иссык-Куль, была короткая и ёмкая фраза — «выживание через творчество». Удивительное дело, но она, эта фраза-призыв, возникшая в коллективном сознании лучших умов человечества и сконцентрировавшая в своём существе посыл ко всем подлинным творцам планеты, оказалась весьма созвучной и к творческому пути Чингиза Торекуловича.

И тут нет никакой нужды искать какие-то прямые параллели, отсылающие нас к конкретным примерам, говорящим о гуманизме Айтматова. Их, что и говорить, великое множество. Посему, даже если фрагментарно, обзорно, без основательного погружения взглянуть на всё айтматовское прозаическое и публицистическое наследие, соединив его воедино, то, думается, первыми пришедшими на ум заключениями неминуемо будут те, в которых мы обязательно станем говорить о его великом человеколюбии и человечности. Человечности как основы мироздания, в котором творчеству отведена одна из самых ключевых ролей.

«Задача литературы — объединять людей, — писал Айтматов. — Объединять в стремлении к правде и социальной справедливости, в неиссякаемой и неистребимой любви к жизни, к миру, к будущему, во имя чего человек, если он человек в полном смысле этого слова, должен быть готов преодолеть любые внешние препятствия и собственное отчаяние, страдание, тоску. <…>

Нравственность литературы в том, что она, обращаясь к лучшему в человеке — его достоинству и чести, развёртывая перед его взором необъятные горизонты и красоту мира, направляя его мысль к самому себе, даёт ему возможность жить полной духовной жизнью. Только так она выстоит и сама. И не только выстоит, но и победит».

Нравственность, гуманизм, одухотворённость творений писателя практически никогда не ставились под сомнение. Наоборот, можно говорить о нравственном максимализме Айтматова, настойчиво взывавшего освещать в человеке всё самое лучшее, прогрессивное, непримиримое к проявлениям равнодушия и духовной заскорузлости.

Разве можем мы в связи с этим усомниться в духовном величии и неподдельной любви к родной земле беззаветной сельской труженицы Толгонай, осознавшей, что «материнское счастье идёт от народного счастья»? Неужели Айтматов нарисовал этот образ киргизской матери, седовласой солдатской вдовы, испытавшей много горя и трудностей, не преследуя цель возвеличить всех матерей-соплеменниц, живших тяжело, бедно, без постоянного достатка, но по совести, по общепринятым духовно-нравственным законам человеческого общежития?

Повесть о Толгонай, опиравшаяся на поэтику символов, несмотря на всю горечь, испытываемую нами от погружения в трудные жизненные ситуации героини, сильна своей неугасимой верой в торжество материнской любви и её бесспорное родство с матерью-землёй. Потому-то поле у Айтматова и выступает живым, ведущим разговор с Толгонай и убеждающим её в том, что человек на земле — высшее и наделённое разумом существо, должное любить и заботиться обо всём, что и составляет нашу земную жизнь, наполняя её конкретным содержанием и глубоким смыслом.

Каков он, смысл жизни, в чём проявляется и как можно его оценить, чем измерить? Вопрос этот, кочующий вместе с человечеством из века в век, в айтматовской прозе один из определяющих, проходящих красной строкой. И почему-то, сопоставляя, сравнивая лучших героев писателя, задумываясь над их судьбами, очередной раз возвращаюсь к учителю Дюйшену, тому самому киргизскому парню, коммунисту, едва выучившемуся в Красной Армии читать по слогам и решившему бороться с безграмотностью, приобщая тем самым детей к светочу знаний.

Гражданский подвиг Дюйшена, вряд ли задумывавшегося над вопросом о смысле жизни, не подлежит сомнению. И Айтматов в этой небольшой лирической повести найдёт такие убедительные сюжетные линии, которые и помогут воочию осознать величие миссии красноармейца, взявшегося учить детей и вырывающего свою старшую ученицу Алтынай из мракобесия и насилия.

Пройдут годы, народная власть, олицетворением которой был и Дюйшен, окрепнет и проведёт в жизнь многие реформы, которые тогда, в 20-е годы прошлого столетия, в далёком киргизском аиле трудно было даже и представить. И академик Алтынай Сулайманова, не забывшая первого учителя, расскажет о подвиге этого скромного человека, ставшего впоследствии сельским почтальоном. Вспомнятся ей, уважаемому учёному, и те первые жизненные уроки, которые будет преподносить детишкам Дюйшен.

«Кое-как постигнув азы, ещё не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге: «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «Советы». А через год Дюйшен обещал научить нас писать слово «революция».

Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многое из того, что говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вожде, но для нас, Дюйшеновых учеников, всё это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое.

Однажды без всякой задней мысли мы спросили:

— Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?

И тогда наш учитель сокрушённо покачал головой:

— Нет, дети, я никогда не видел Ленина.

Он виновато вздохнул — ему было неловко перед нами».

Ещё более неловко станет академику Сулаймановой, когда она, приехав в родной аил на торжество по случаю открытия новой школы, столкнётся с откровенной чёрствостью и несправедливостью, проявленными земляками по отношению к старому односельчанину Дюйшену: «Я чувствовала себя виноватой ещё и потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести, не мне надо было сидеть на почётном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила — старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развезти почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы её бывших выпускников».

Со временем образ учителя для неё превратился «словно бы в дорогую реликвию, хранимую в музейной тиши». Но Дюйшен, пережив многие трудности, продолжал жить, трудиться, приносить пользу людям. Так в чём же тогда был его, первого коммуниста, добровольно взявшегося обучать детей грамоте, а затем рядового колхозника и почтальона, смысл жизни? В чём, в каких делах и начинаниях виделось ему его жизненное предназначение?

Айтматов не даёт нам прямых ответов на эти в общем-то ключевые вопросы. Не отвечал он на них и при создании образов Танабая, Едигея, Бостона, Авдия Каллистратова, Филофея, Арсена Саманчина и других своих героев, как положительных, так и отрицательных. Но при этом явления человеческой несправедливости, жестокости, подлости, лицемерия им выписывались вполне явственно, и их природа нами понималась куда как более осознанно и доходчиво. Так уж в жизни повелось — страшное, злое, антигуманное нами воспринимается и быстрее, и сознательнее, и всеохватнее.

Почему же тогда люди разучились распознавать добро, справедливость, правду? Почему им невдомёк взглянуть на непростые жизненные коллизии живущих с ними рядом людей и поклониться простым труженикам, великим в своём бескорыстии и вере в светлые идеалы подвижникам, таким, как Дюйшен, Толгонай, Танабай, Момун и Едигей? Почему они живут беспечно, одним днём, не задумываясь над вопросами о дальнейшей жизни на земле, о царящей на её просторах вопиющей несправедливости, о деградации рода людского, скатывающегося до превозобладания в человеке примитивных, животных инстинктов, корысти, алчности и других пороков? И разве ему, многомиллионному людскому племени, среди которого активно ширится и число откровенных манкуртов, самостоятельно стянувших на своих беспечных головах обручи дурманящей бессознательности, до жгучего вопроса о смысле жизни? О её возвышенном, философском предназначении, о котором не уставал напоминать нам и Айтматов, вводивший на страницы своих книг светлые образы, готовые жертвовать во имя справедливой жизни на земле своими собственными жизнями?

«В своём понимании смысла жизни, — говорил Чингиз Торекулович, — я исхожу из того, что разум венчает всё, что он неотделим от добра и неизбежно противостоит злу. Поэтому я считаю, что высшее предназначение литературы — пробуждая разум людей, культивировать гуманизм. И это то, что нас, ныне живущих писателей, должно объединить в мировую литературу».

Стала ли мировая литература, высокое предназначение которой Айтматовым не единожды подчёркивалось, тем объединяющим фактором и действенной силой, реально способной противостоять глобальному злу, насилию, жестокости, бессердечности, массовой апатии? Наверное, нет, не стала. Хочется верить, что такой силой она пока не стала, так как, увы, нет сегодня выдающихся художников, которые могли бы с Айтматовым выступать на равных. Впрочем, в этом нет ничего удивительного — равных ему действительно не найти. Да и разве возможно повторить индивидуальное своеобразие и гениальность большого художника? Художника-творца, с его богатейшим внутренним миром, мировоззренческими взглядами и оценками, фантазией, интересами и представлениями о том, как следует воплощать свои творческие планы в жизнь? Нет, невозможно.

Что же вынуждает человека сворачивать с верного жизненного пути? По какой причине он теряет человеческий облик и становится страшнее животного, напрочь вытравливая в себе духовную потребность к добру и состраданию? На эти вопросы Айтматов отвечал не только определённо и последовательно, но с присущим его творчеству обращением к гиперболизированным, парадоксальным, фантастическим формам и методам, позволявшим смотреть на жизненные явления несколько под другим углом зрения, более сложным и содержательным. И здесь, в этом айтматовском взгляде на мир, в изу-чении его странным образом приживающихся к любым обстоятельствам нелепостей и парадоксов, на первый план выдвинутся такие непростые герои, как Авдий и Филофей, с их отношением к религии, вращением в космическом пространстве и стремлением опять же оградить человечество от катастрофы, апокалипсиса, в наше время представляющегося нам, к сожалению, не таким уж абстрактным и недосягаемым.

«…Новое несомненно должно быть лучше старого, — размышляет Авдий Каллистратов. — И оно есть, это новое! Есть! На подходе новая могучая религия — религия превосходящей военной силы. В какие ещё эпохи человеку доводилось изо дня в день, всю жизнь от рождения и до смерти существовать всецело в зависимости от того, развяжут войну эти силы или воздержатся? Кто же теперь боги, как не они, владельцы этого оружия?» Но как всему этому противостоять? Как объединить человечество в его борьбе против вселенского зла, главные идеологи и движущие силы которого обосновались на Западе? На эти вопросы, похоже, Чингиз Торекулович ответов найти не успел…

Мир человека неотделим от мира природы. Эту, казалось бы, давно всем известную истину писатель также старался донести читателям во многих своих произведениях, требующих, бесспорно, не только нового прочтения, но и серьёзнейшего переосмысления. Почему же люди оказывались злее волков, пределы зверского которых чётко ограничены инстинктом и природной целесообразностью? Что нарушилось в их генетическом коде, перевернувшем в человеческом могучем существе всё с ног на голову? Что меняет человеческий облик в худшую сторону? Что?..

…Хочется верить, как свято в это верил и Чингиз Айтматов, великий писатель-гуманист и философ, ставший одним из самых ярких олицетворений советской эпохи, с её величайшими социальными завоеваниями, победами и всеобщим, основательно пронизывавшим советское общество духом человечности, что всемирной катастрофы не случится… Человечество, прислушавшись к его нисколько не растерявшим актуальности мыслям, задумается… и попытается наконец-таки ступить на путь истинный.

Руслан СЕМЯШКИН

Источник: «Правда»