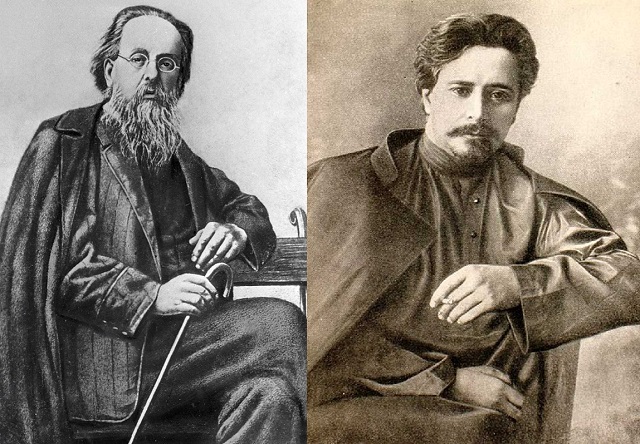

А. Андреев и К. Циолковский: двойной портрет в калужском интерьере

Творческое наследие Л. Н. Андреева (1871-1919) занимает одно из видных мест в истории русской литературы. Мастер слова, художник-экспериментатор, Л. Андреев открыл в литературе особый мир – мир тревожных мыслей и настроений, мятежных страстей, мучительных поисков ответов на коренные, вечные вопросы, которые властно будоражили сердца и умы современников. Основные мотивы его творчества – мотивы несогласия, протеста против скоротечности человеческой жизни, довлеющих над человеком судьбы, рока, одиночества, напряжённые размышления о возможностях и границах человеческого интеллекта, о власти тёмных инстинктов в душах и поведении людей.

Эти проблемы и мотивы имеют в произведениях Л. Андреева сложную метафизическую природу, ибо нередко соединяют в себе героизм с фатализмом, оптимизм с пессимизмом, с иррациональным, вселенским, подчас инфернальным. После Достоевского Андреев – самая мятущаяся фигура отечественной и мировой литературы. «Каким-то одиноким, не укладывающимся в рамки определённых направлений и школ, живёт и работает Андреев», - писал в 1912 году один из первых исследователей творчества писателя В. Брусянин. Но он же добавлял: «И, вместе с тем, нет такого издания <...>, которое не пожелало бы иметь Андреева в группе своих сотрудников» [Брусянин В. Леонид Андреев. М., 1912. С. 65].

Многое из вышесказанного воплотилось в созданной Л. Андреевым в ноябре 1905 года пьесе «К звёздам», которой он дебютировал как драматург. Революционные события 1905-1907 годов сильно взволновали писателя. Однако воспринимал он их по-своему. Ещё в январе 1902 года Андреев писал Горькому: «По натуре я не революционер, не люблю шума, драки, толпы и теряюсь в них <...>. Люблю в тишине думать, и в области мысли моей задачи мои, как они мне представляются, революционные» [Литературное наследство. Т. 72. М., 1965. С. 128].

Революцию писатель понимал очень широко: как неустанное стремление человека к новому, неизведанному, как брожение духа и мысли. В самый разгар революционных событий Андреев сообщал А. Амфитеатрову: «Горький – Красное знамя, а я – Красный смех, нечто в политическом смысле никакого значения не имеющее. Правда, по существу моей литературной деятельности – я революционер, но это не то революционерство, которое требуется моментом» [Там же. С. 518].

В свете этих взглядов и следует рассматривать проблематику и систему образов драмы «К звёздам». В ней Андреев воспел научный подвиг как деяние революционное, показал романтику дерзаний человеческой мысли и воли, ведущих человечество по пути прогресса. Но случайно главным героем своего произведения он сделал астронома Сергея Николаевича Терновского, «звездочёта», как не без иронии называют его окружающие.

В 70-е годы минувшего столетия, когда, по существу, и началось пристальное изучение творческого наследия Л. Андреева, некоторые литературоведы пытались провести параллели между образом Терновского и К. Э. Циолковским. Однако эти сопоставления были беглыми и непоследовательными. Не успев возникнуть, они тут же опровергались риторическим вопросом: а знал ли Андреев что-либо о Циолковском и о его трудах [См.: Бабичева Ю. В. Драматургия Л. Н. Андреева эпохи первой русской революции. Вологда, 1971. С. 43; Залесский М. П. У истоков социалистического реализма: драматургия периода первой русской революции. М., 1974. С. 202]? Внимательное изучение источников, в том число архивных, позволяет ответить на это вопрос утвердительно.

Прежде всего, необходимо отметить связи Андреева с Калугой. Начались они опосредованно. Будучи в 1897 году помощником присяжного поверенного и одновременно сотрудником московской газеты «Курьер», Андреев стал постоянным клиентом парикмахера Ивана Андреева, крестьянского сына Малоярославецкого уезда Калужской губернии, который однажды рассказал начинающему писателю, год назад опубликовавшему первый рассказ «Баргамот и Гараська», о своей жизни ученика парикмахера. История жизни ребёнка, у которого было отнято детство, взволновала Андреева, и тот написал на эту тему проникновенный, согретый теплом авторской симпатии рассказ «Петька на даче» (1898). Много рассказывал Андрееву о Калуге писатель Борис Зайцев. Он, как и Андреев, родился в Орле. Но его подлинной малой родиной стал Калужский край, поскольку годовалым ребёнком будущий писатель был перевезён в село Усты Жиздринского уезда Калужской губернии, где его отец, горный инженер, получил должность управляющего рудной конторой одного из заводов знаменитого российского предпринимателя С. И. Мальцева. В Калужском крае и Калуге прошли детские и юношеские годы Б. Зайцева, о которых он с трепетным волнением будет вспоминать до конца дней. Здесь он окончил реальное училище и начал свои первые «пробы пера». В 1901-1903 годах при содействии Л. Андреева в газете «Курьер» были опубликованы рассказы Зайцева «В дороге», «Гора Угрюмая», «Соседи» и некоторые другие, положившие начало его творческому пути. Зайцев мог рассказывать Андрееву и о Циолковском, которого не раз видел и о котором разделял мнение абсолютного большинства калужан как о человеке «не от мира сего».

Наконец, Андрееву и самому удалось побывать в Калуге. В начале XX века в России получила распространение практика оказания материальной помощи студентам из бедных семей путём проведения благотворительных вечеров. Такое мероприятие было организовано в феврале 1903 года и в Калуге. Весь сбор от него пошёл на оплату обучения студентов-калужан в Юрьевском (Дерптском) университете. «Гвоздём» вечера стало выступление Л. Андреева, который прочёл калужской публике свои рассказы «Кусака» и «Набат». Пока нет достоверных данных, встречался ли писатель в Калуге с Циолковским, но то, что он был знаком с некоторыми его трудами, сомнений не вызывает. Особенно заинтересовали Л. Андреева научно-фантастические повести Циолковского «На луне» (1893) и «Грёзы о Земле и небе...» (1899). Позже он с интересом прочёл в журнале «Научное обозрение» одну из основных работ учёного «Исследование мировых пространств реактивными приборами» (1903), первую часть которой основоположник космонавтики опубликовал в то время, когда Андреев обдумывал сюжет драмы «К звёздам».

В процессе работы автора над пьесой образ её главного героя менял свою смысловую конфигурацию. В первом её варианте Терновский изображен учёным-отшельником, которого никто не понимает. Мещанское окружение считает его неисправимым чудаком и чёрствым эгоистом, равнодушным к делам и судьбам даже самых близких ему людей. Будучи в Калуге, Андреев мог слышать подобные суждения о Циолковском от многих жителей города. Да и сам Циолковский позже признавался в автобиографической повести «Фатум»: «На последний план я ставил благо семьи и близких. Всё для высокого» [Цит. по: Арлазоров М. Циолковский. М., 1962. С. 149]. И в Боровске, и в Калуге Циолковский слыл человеком «не в себе». Обыватели с опаской относились к его развлечениям. В Боровске Циолковский катался по льду реки Протвы на санях под парусом. Однажды запустил воздушный шар с привязанными внизу горящими лучинами и чуть было не стал виновником пожара. Был убежденным трезвенником, а чай и кофе считал вредными для здоровья. Женился он не по любви. В день собственной свадьбы сразу же после венчания до позднего вечера работал в своей мастерской. Раздражали обывателей велосипед и слуховая труба Циолковского. В 1902 году старший сын Циолковского Игнат покончил жизнь самоубийством. Отца обвинили в том, что тот равнодушно отнёсся к этой трагедии и что сын в роковую минуту не получил от него должной поддержки.

Таким же одиноким, чёрствым чудаком и отшельником изображён и Терновский в первоначальном варианте андреевской пьесы, которая завершалась трагически: невежественная и злобная толпа убивает учёного [А. М. Горький в письме от 26 октября 1903 года сообщал своему компаньону по руководству издательством «Знание» К. Пятницкому: «Леонид хочет изобразить человека, жившего жизнью всей Вселенной, среди нищенски серой обыденщины. За это его треснут в 4-м акте телескопом по башке». Архив А. М. Горького. Т. 4. М., 1954. С. 143].

В окончательном варианте произведения образ Терновского был автором существенно изменён. Драматург отказался от изображения многих бытовых деталей, присущих прототипу, и сосредоточил внимание на коренных, сущностных основах личности персонажа. Терновский изображён и в кругу семьи, и среди коллег-астрономов, предстающих в разнообразии характеров. События пьесы разворачиваются вне времени, а действие происходит в неизвестной стране. Эта обобщённость, будучи одним из излюбленных приёмов писателя, к которому он прибегал на протяжении всего своего творчества, призвана подчеркнуть всеобщность, планетарность и значимость происходящего, вселенский характер научного прогресса, дел и помыслов учёного Терновского.

Из учеников и помощников Сергея Терновского наиболее выпукло охарактеризованы три астронома: европеец Поллак, русский Житов и еврей Лунц. Образ Поллака воссоздан в пьесе с известной долей авторской иронии. Сухой, педантичный, с бесцветным и плоским юмором, Поллак даже жене Терновского, с симпатией относящейся к людям, кажется похожим на астролябию. Типичность образа Поллака, учёного-схоласта, отметил в своё время А. Луначарский, считавший, что «Поллак – это путь к прогрессу комфорта», к ницшеанскому «последнему человеку».

Во многом близким Поллаку по своему отношению к жизни оказывается внешне непохожий на него увалень и эпикуреец Василий Житов. Бесстрастное, ленивое любопытство носит его по всему свету и позволяет везде оставаться созерцателем жизни. Характер и образ Житова довольно точно воплотился в тексте телеграммы, присланной им из Каира: «Сижу и смотрю на пирамиды». По существу своему, эта фраза совпадает с жизненной формулой Поллака, заявившего: «Не вхожу в подробности».

Бессилен постичь подлинное величие науки, как, впрочем, и сложность жизни в целом, третий помощник Терновского – Иосиф Лунц. Его, свидетеля погрома, мучают кошмарные видения: «Холодные, истерзанные трупы стоят над ним во время сна и спрашивают: “И ты будешь заниматься наукой, Лунц?» Лунц проклинает звёзды, которые ещё недавно изучал, отрекается от науки и призывает в судьи над людьми не Бога милосердия и любви, а бога мщения: «Боже отмщений, господи боже отмщений! Яви себя! Восстань. Судия земли, воздай возмездие гордым» [Андреев Л. Н. Собр. соч. Т. 4. СПб, 1913. С. 226. Все дальнейшие цитаты из пьесы «К звёздам» приводятся по этому изданию с указанием страниц].

Не менее разнообразна в пьесе галерея революционеров. Анна, дочь Терновского, и сё муж Валентин Верховцев – «чернорабочие революции», как они себя аттестуют. Их характеризует фанатичная преданность революционной борьбе и явная неприязнь к Терновскому. Они не понимают и не хотят понять и принять революционный характер научных устремлений учёного. Особенно яростно выступает против учёных, которые, по её словам, «науку делают предлогом, чтобы уклониться от общественных обязанностей» (с. 215), Анна. Свою неприязнь к этой героине автор вложил в ремарку: «Красива и суха. Одета не к лицу». Под стать Анне и её муж. Грубоватый, насмешливый, самоуверенный Валентин Верховцев несколько напоминает тургеневского Базарова с ого прямолинейным прагматизмом и максимализмом. Он не хочет понять тестя и его науку, поскольку в ней, по его убеждению, нет немедленной пользы для людей. На вопрос, для чего существует астрономия, у него есть только один ответ: «Для календарей, должно быть». И в этом ответе слышится вариация формул базаровской самоуверенной безапелляционности: «Рафаэль гроша медного не стоит» и «Порядочный химик в двадцать раз полезней всякого поэта».

Чрезвычайно интересен образ Маруси, невесты старшего сына Терновских – Николая. «Какая девушка. Это – солнце! Это вихрь огненных сил!» – восхищается ею Лунц. «Ах, Маруська! Молодец, ей-богу! Так и надо, так и надо. Вот, скажите, какая девушка!» – вторит Лунцу жена Терновского Инна Александровна. И действительно, в первых трёх актах пьесы Маруся предстает с пылающим нимбом героизма: отчаянно сражается на баррикаде, рискуя жизнью, готовит побег Николая. Это «вихрь огненных сил», оптимизма, жажды победы. Но Маруся – это, по сути дела оборотная сторона облика Анны. Там сухая деловитость и прагматизм, без полета мысли и чувств. У Маруси – только восторг и юное упоение романтикой борьбы, без твёрдого основания. Маруся – отражённый свет личности Николая. Но вот закатилось её «солнце» – погиб Николай, и Маруся погасла, душевно сломалась. В крайнем отчаянии она излагает проект своего дальнейшего существования, звучащий как вызов оптимизму Терновского: «Я построю город и поселю в нём всех старых, всех убогих, калек, сумасшедших, слепых <...>. Там будут предатели и лжецы, и существа, подобные людям, но более ужасные, чем звери. И дома будут такие же, как жители: кривые, горбатые, слепые, изъязвлённые, дома-убийцы, предатели!.. Царём города я поставлю Иуду и назову город “К звёздам" (с. 239). Терновский с мудрым вздохом сожаления произносит в ответ: “Мне жаль тебя, Маруся. Бедная Маруся, мне жаль тебя».

Вновь обрести себя, своё душевное здоровье Марусе помогают вниманием и заботой супруги Терновские и благоговейная память о погибшем женихе: «Как святыню сохраню то, что осталось от Николая, - его мысль, его чуткую любовь, его нежность. Пусть снова и снова убивают его во мне высоко над землей понесу я его чистую, его непорочную душу» (с. 241). И, благословляя Марусю, старый учёный оценивает избранный ею путь как одну из форм благородного служения прогрессу: «Иди! Отдай ей (то ость жизни. – Прим, авт.) то, что взяла у неё же. Отдай солнцу его тепло. Ты погибнешь, <...> как гибнут, кому душой своей, безмерно счастливой, поддерживать вечный суждено огонь. Но в гибели своей ты обретёшь бессмертие. К звёздам!» (с. 241).

Во главе революционного движения стоит друг и помощник погибшего сына Терновского Тройч. Он душою осознаёт и принимает перспективные цели «звездочёта» Терновского, его предшественников и последователей, тех, «кто умер полтораста лет назад», и тех, кто ещё не родился, но обязательно родится и продолжит «беспокойные искания сегодняшней мысли». Тройч соединяет в себе героизм и трезвый расчёт, мечтательность и действенность. Его ключевой монолог в пьесе – это развёрнутая программа созидательного шествия прогресса, сколь бы ни было трудным это движение вперёд. «Земля – это воск в руках человека, - вдохновенно говорит Трейч, - надо мять, давить, творить новые формы. Но надо идти вперёд. Если встретится стена – её надо разрушить. Если встретится гора – её надо срыть. Если встретится пропасть – её надо перелететь. Если нет крыльев – их надо сделать! Если земля будет расступаться под ногами, нужно скрепить её железом. Если она начнёт распадаться на части, нужно слить её огнём» (с. 240).

Следует обратить внимание и на внесценический образ Николая Терновского. В отличие от своей сестры Анны, он прекрасно понимает важность научной деятельности отца. В черновом варианте пьесы Николай утверждал: «Чем больше будут изучены солнечные пятна, тем меньше останется пятен в социальной жизни». Эта фраза, как и сам произнесший её герой, исчезли из окончательного варианта пьесы. Но смысл сё остался и стал одним из основных подтекстовых лейтмотивов произведения. Андреев и в этом случае утверждает революционный смысл подлинной науки, отстаивает право и необходимость настоящих учёных даже в условиях острых социальных потрясений мыслить масштабными, вселенскими категориями, показывает непреходящую ценность научных решений и выводов и для будущих поколений людей, и для дня сегодняшнего.

Небезынтересен ещё один факт из истории создания этого произведения. Вначале Горький и Андреев хотели совместно написать пьесу, в которой предполагали показать, как далека творческая интеллигенция от народа, но после появления в январе 1905 года пьесы Горького «Дети солнца» Андреев создал свою пьесу, концепция которой отлична от концепции пьесы Горького. Горький критикует своего молодого биолога Протасова, устремлённого к вечным проблемам бытия и отвернувшегося от злободневных вопросов времени. Андреев, обратившись к созданию образа учёного, предложил иную его интерпретацию. Революционер научных дерзаний, Сергей Николаевич Терновский, как и его прототип, убеждён в неразрывной связи человека с космосом. Он не раз вдохновенно говорит в пьесе о сопричастности человека жизни Вселенной, перекликаясь и в этом с точкой зрения калужского гения, заявлявшего: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». Человек, убеждён Терновский, «господин над всеми этими сверкающими громадами». Потому что только человеку по плечу разгадать тайны Вселенной, ибо он один владеет величайшим из сокровищ – разумом, мыслью, «могучей и свободной царицей пространств».

Наука для Терновского не сфера кабинетного покоя. Он знает, что путь её чреват трагедиями и катастрофами, и готов к ним. «Галилей умер в темнице, Джордано Бруно умер на костре. Путь к звёздам всегда был орошен кровью», - заявляет он. Но уходить с этого пути не намерен. Ничто не может остановить дерзновения его мысли, устремлённой к тайнам космоса.

Фигура главного героя андреевской пьесы значительна уже тем, что образ учёного ещё только начал входить тогда в русскую литературу. Наиболее ярким оказался в то время образ старого профессора из повести А. П. Чехова «Скучная история». Но чеховский персонаж приходит к печальному признанию итога своей жизни: он мало что сделал для людей. Итог Терновского – иной.

Характерна семантика его фамилии, основу которой составляет ключевое слово древнего выражения «Через тернии – к звездам», подчёркивающего трудность, но непреклонность избранного Терновским пути. И само название андреевского произведения, и фамилия главного героя его произведения представляют собою аллюзии на эту давно ужо ставшую крылатой фразу.

Герой Андреева, как и его прототип, - человек масштабного интеллекта. Его волнуют не только проблемы освоения космических пространств. Он философски размышляет о глобальных проблемах бытия, прежде всего, о жизни и смерти. «Смерти нет, - убеждён Терновский. – разве умер Джордано Бруно?» (с. 241). Этот вопрос для него – риторический, не требующий ответа в силу своей онтологической очевидности. Дола человеческие, совершённые во благо прогресса и людей, бессмертны. А значит, неизбывна и память о таких людях.

В пьесе показана эволюция личности Терновского. Усваивая положительный опыт одних людей, отторгая негативное влияние других, он становится глубже, человечнее, духовно богаче. Терновский проникается искренним сочувствием к Марусе, начинает глубже понимать свою жену, доброго и преданного ему человека, стремится осознать суть нравственно-этических и психологических метаний своего младшего сына, восемнадцатилетнего Пети, одержимого страхом смерти. Если в начале пьесы Терновский, всецело погружённый в научные поиски, декларирует равнодушие к делам земным, называя их «суетными заботами», то в момент, когда узнает о гибели Николая, он сбрасывает маску холодности и равнодушия. Терновский, не скрывая слёз, плачет о сыне, а прежде заявлял, что не может плакать из-за смерти одного человека, даже если это будет его сын. Мысль учёного всё чаще обращается к людям, к их страданиям, разуму, надеждам.

Отношения Терновского со своими детьми вновь приводят к аналогии с жизнью К. Э. Циолковского. Именно смерть сына Игната заставила Циолковского приняться за создание в 1903 году трактатов «Этика» и «Нирвана». Эти труды представляют собою гимн жизни и человеку. «Мысль об отчаявшихся безнадёжно людях, потерявших почву и желающих жить, <как сына>, заставили меня писать “Этику”», - записал в своём дневнике Циолковский [Цит. по: Воробьёв Б. Н. Циолковский. М., 1946. С. 178]. Эта запись – ещё одно свидетельство сходства жизненных ситуаций и психологического облика двух учёных: жившего и работавшего в Калуге Циолковского и рождённого творческим воображением писателя С. Н. Терновского.

Пьеса завершается дополняющими друг друга репликами Терновского и Маруси. Терновский, простирая руки к небесам, восклицает: «Привет тебе, мой далекий, мой неизвестный друг!» А Маруся, протягивая руки к земле, добавляет: «Привет тебе, мой милый, мой страдающий брат!» (с. 241). Этот финальный аккорд символизирует величие целей и поступков людей, проникающих в тайны мироздания и в то же время чутких к делам земным.

Анатолий ЧЕРНИКОВ

«Наш современник», № 9, 2019